Quale sorpresa fascinosa, quale sensazione di ricompensa interiore, quale impressione di essere nel Paese che amiamo è venuta dalla lettura del salvataggio, nella martoriata Visso nelle Marche, dell’immensa poesia o canto di Giacomo Leopardi, “L’Infinito”. E quale migliore, direi insostituibile se non irraggiungibile, simbolo della forza del genio umano di sconfiggere il male troviamo in questa vicenda “apocalittica”. La vertenza tutta astratta, ma pur sempre affascinante, circa la terminologia millenaristica connessa al termine apocalisse, compare ogniqualvolta il terremoto sconvolge le viscere della terra trascinando in un delirio di distruzione uomini e cose. L’apocalisse è biblica, ma non solo. E apocalittici sono i fenomeni naturali, e pure quelli che l’uomo si costruisce da solo, come l’atomica. Apocalittici (e integrati) erano, non a caso, poeti, scrittori e intellettuali degli anni Settanta, o giù di lì, col chiodo fisso della fine (atomica) del mondo imminente e, dunque, rassegnati, “bon gré mal gré”, all’integrazione di se stessi nelle comodità della società capitalista dei consumi. Apocalisse è sempre e comunque un evento evocativo di morte e distruzione perché la mano di Dio ha voluto così e il mondo dovrà perire nelle fiamme e nelle macerie.

Dunque, il ricorso alla preghiera alla misericordia divina è un passaggio obbligato dell’animo, una sosta necessaria ad una delle stazioni della via crucis terrena scandita dai crolli improvvisi, dalla chiese diroccate, dai palazzi antichi sbriciolati, dalle proprie case lesionate. Ma la preghiera ha sempre una pausa, un occhio sulla realtà, anche perché il cristianesimo - figlio dell’ebraismo - annuncia e garantisce bensì il riscatto della vita eterna sulle morti e le devastazioni, ma suggerisce nella sua millenaria saggezza il detto “aiutati che il Ciel ti aiuta”. Aiutare se stessi e il prossimo, soccorrere persone bisognose, garantirne la salvezza e la sopravvivenza. Questo e molte altre cose insegnano i terremoti - come le guerre, del resto - fra le quali la messa al riparo e in sicurezza di ciò che noi possediamo di più laicamente sacro, di più storicamente identitario: la nostra cultura. Visso, Camerino, Preci, Campi di Norcia; paesi, borghi, case, chiese, monumenti, paesaggi, ricordi e cultura.

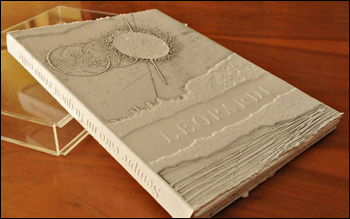

Le Marche, che pur eccellono in difesa del proprio patrimonio artistico con ingenti investimenti da cui, peraltro, ottengono un ritorno turistico di eccezionale valore economico, sono state - come si dice - colpite al cuore. Ma hanno reagito con forza, stanno reagendo con determinazione, di notte e di giorno, ora dopo ora. E la salvezza degli scritti leopardiani dalla catastrofe del museo che a Visso li ospitava è il segno più forte e più indicativo di questa capacità reattiva che sfida l’apocalisse. Ricorda, questo salvataggio, l’analoga operazione dei coraggiosi responsabili, addetti e custodi del Louvre sotto occupazione nazista nel mettere in sicurezza i tesori dell’arte, i simboli più alti e più inconfondibili di una storia, la loro, che era ed è la difesa della propria identità coincidente con il significato dei quadri, delle sculture e delle opere d’arte, insomma degli emblemi del bello creato dal genio umano. Cosicché, la salvezza dell’“Infinito” del Leopardi si iscrive in questa leggenda di verità, in una sorta di simbologia poetica capace di racchiudere - anche per i ricordi di ciascuno di noi alle prese, da studenti, col poeta di Recanati - il passato, il presente e, soprattutto, il futuro.

Perché “L’Infinito” scritto a ventuno anni dal poeta, è davvero un Canto, oltre che una poesia, sublime nella sua apparente semplicità; è una sorta di manifesto del confronto virile, sereno, impassibile fra l’oggettiva debolezza umana e l’immensità della natura con la quale il poeta dialoga pur nella dolce paura di esserne trascinato, di annegarvi dentro. C’è in questo breve Canto, famosissimo e incancellabile dalla memoria, una tensione sentimentale, una descrizione di tempo e di luogo che danno al lettore e al suo animo una concretezza di reali vedute, senza bisogno di insistenze metaforiche ma vive nel loro semplice enunciato. E basterà “l’ermo colle” e la siepe che nasconde il paesaggio retrostante a giustificare l’aprirsi dell’animo del poeta - e soprattutto nostro - agli spazi, ai “sovrumani silenzi”, alla profondissima quiete”, comparando la voce del vento all’infinito silenzio: e “mi sovviene l’eterno e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei”. Una stagione viva, vuole rammentarci il poeta, anche l’attuale, capace di sfidare le apocalissi salvando poesia, cultura e arte. Noi.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 23:02