In un mondo che alza muri e tariffe, l’orazione funebre dello stratega ateniese risuona come un invito eterno all’apertura, allo scambio e alla fiducia nella libertà.

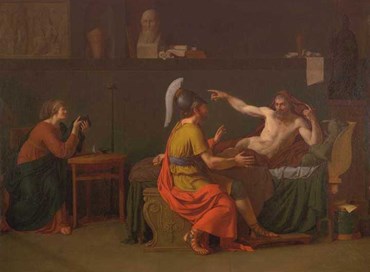

“La nostra città è aperta al mondo; noi non cacciamo mai uno straniero, non respingiamo nessuno né impediamo a chiunque di osservare o apprendere qualcosa”. Con queste parole, pronunciate mezzo secolo prima che Platone scrivesse la Repubblica, Pericle scolpisce nel marmo della storia l’identità più profonda di Atene: una polis fondata non solo sulla forza militare o sulla ricchezza materiale, ma sull’apertura, sul confronto e sulla fiducia. E sebbene il contesto sia quello dell’orazione funebre riportata da Tucidide, destinata a onorare i caduti della guerra del Peloponneso, quel passo ha una valenza che supera la retorica cerimoniale: è il manifesto politico di una civiltà aperta. In detta dichiarazione troviamo il seme di un’idea che germoglierà nei secoli, fino a diventare una delle colonne del pensiero liberale: la convinzione che l’apertura al mondo, e quindi il libero scambio, non siano una debolezza, ma una virtù. Atene, dice Pericle, non ha bisogno di nascondere nulla, né teme la concorrenza: accoglie gli stranieri, consente loro di osservare e imparare. Non edifica muri, non alza barriere, perché confida in ciò che è e non in ciò che occulta.

Questo atteggiamento è l’antitesi di ogni forma di protezionismo. È una scelta politica che richiama, in maniera sorprendentemente attuale, i principi difesi da Frédéric Bastiat nel XIX secolo, quando ha irriso i dazi definendoli “l’arte di impedire che si importi ciò che si potrebbe ottenere a minor costo”. O da Ludwig von Mises, secondo cui il libero scambio è a un tempo condizione di efficienza economica e fattore di pace e cooperazione tra i popoli. La città descritta dal campione della democrazia ellenica non teme che gli stranieri apprendano i suoi modelli: li lascia liberi di osservare, perché non ritiene il sapere una minaccia. La potenza di Atene non risiede in segreti da proteggere, ma nella fiducia nei propri cittadini, nelle istituzioni, nella cultura. Non si difende con il sospetto, ma si afferma con la convinzione.

Nel passo dell’orazione, il leader greco sottolinea anche che gli ateniesi non hanno bisogno di una disciplina ferrea per affrontare i pericoli, ma lo fanno con spontaneità e senso di responsabilità. Tale libertà di scelta, di pensiero e di azione si riflette anche nei rapporti economici: ci si fida dell’iniziativa individuale più che dell’imposizione pubblica. Si può dunque affermare che già nel V secolo avanti Cristo il libero scambio non fosse solo un fatto economico, ma un principio politico e morale. Aprirsi al mondo significava rifiutare l’autarchia, accettare il rischio dell’incontro, e costruire la potenza non sulla difesa ma sull’espansione culturale. In ciò risiede la grandezza della civiltà ateniese: nel considerare la libertà come base della prosperità.

Nel mondo contemporaneo, assistiamo invece a segnali contrari. Gli Stati Uniti e la Cina si fronteggiano da anni in una guerra commerciale fatta di dazi incrociati, restrizioni all’import-export e sussidi di Stato. L’Unione europea introduce barriere normative e doganali sotto l’etichetta di “sovranità strategica”. L’India alza tariffe per proteggere la propria industria, mentre in Italia non mancano spinte a “comprare nazionale” e a incentivare le produzioni locali con fondi pubblici. Si tratta di tentazioni che rinnegano quell’apertura che fece grande Atene: la fiducia nello scambio libero, nella concorrenza, nella capacità di attrarre piuttosto che di escludere. Eppure, le lezioni della storia sono chiare. Paesi chiusi si impoveriscono. Paesi aperti si arricchiscono, culturalmente prima ancora che economicamente. La Corea del Sud ha scelto i mercati e ha prosperato; la Corea del Nord ha scelto l’autarchia e ha fallito. Singapore è diventata una potenza proprio grazie alla sua apertura, nonostante le dimensioni. E persino nella crisi delle catene di approvvigionamento globali post-Covid, i mercati più resilienti sono stati quelli meno regolati.

E qui entra in gioco il dibattito sulla globalizzazione. Negli ultimi decenni, essa ha sollevato entusiasmi e critiche, ma i numeri restano eloquenti: l’integrazione commerciale ha ridotto la povertà globale in misura senza precedenti. Secondo i dati della Banca mondiale, la percentuale di persone che vivono in condizioni di estrema povertà è passata da oltre il 35 per cento nel 1990 a meno del 10 per cento nel 2019. Questa trasformazione non è avvenuta grazie alla chiusura dei mercati, ma grazie all’apertura. L’espansione della produzione, lo sviluppo della logistica e il libero scambio hanno permesso a miliardi di persone di uscire da condizioni di miseria.

Nel periodo più recente, tuttavia, la globalizzazione è diventata bersaglio facile di paure, spesso strumentalizzate: dalla delocalizzazione industriale alla presunta perdita di identità culturale. Ma chiusure e ritorni all’autarchia non rappresentano soluzioni: generano inflazione, inefficienza, stagnazione. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno messo alla prova le catene globali del valore, ma hanno anche mostrato quanto sia pericoloso dipendere da mercati rigidi e isolati. Pericle, con parole che risuonano attraverso i secoli, ci ricorda che la forza di una città non si misura in dazi, contingentamenti o norme restrittive, ma nella capacità di offrire un modello che altri vogliano imitare. L’Atene del V secolo accoglieva, insegnava, ispirava. E lo faceva senza paura, perché libera.

“La nostra città è aperta al mondo”: una frase che vale più di mille trattati economici. E che può insegnare anche a noi, oggi, che la vera forza non sta nel chiudersi, ma nell’aprirsi con coraggio, con razionalità, con orgoglio.

Aggiornato il 11 aprile 2025 alle ore 09:44