Un caso divenuto quasi mitologico, e pertanto “prescritto” dalla più credibile consuetudine mediatica piuttosto che vicenda giudiziaria. Un cantiere aperto, che neanche l’attuale Commissione Parlamentare d’Inchiesta ha saputo disimpegnare nell’arduo avanzamento dei lavori, è quello che vede ancorate le sue transenne ormai quarantennali allo scivoloso terreno del Mostro di Firenze.

Il campo delle indagini sull’identità dell’artefice dei delitti seriali fiorentini commessi tra il settembre del 1974 e il settembre del 1985 (sono tre gli omicidi avvenuti durante questo mese, e un altro sempre ad inizio stagione autunnale, ottobre 1981) si è condotto pluridisciplinare, concentrandosi prevalentemente sugli aspetti sociologici e tanatologici degli eventi.

La nascita della SAM (Squadra anti-Mostro) fu il primo passo che avvicinò l’attività della magistratura e dell’arma alla necessità di impiegare anche i ricercatori e professori universitari persino di storia antica.

Per la comprensione di quello strano “grembiule” in lino trovato sulle parti intime del Narducci, all’interno dei pantaloni, durante l’autopsia a Pavia del 2002, fu infatti richiesta da Giuliano Mignini la consulenza del critico Massimo Introvigne, esperto di religioni antiche. Introvigne fu il primo con la sua perizia tecnica a sciogliere le nebulose supposizioni e a dare la conferma a Mignini che quello del Narducci col cosiddetto “Mostro di Firenze” era un coinvolgimento rituale di tipo massonico-esoterico, proprio di una massoneria deviata ipotizzata dallo stesso procuratore perugino.

Si è a lungo parlato verso gli inizi del 2000, fino a qualche anno fa, di una gerarchia di livelli legata alla fenomenologia del Mostro, una opinione aperta da quando si è iniziato a discutere sulla pluralità di individui responsabili degli omicidi e che viene tuttora condivisa da molti inquirenti. Secondo questa opinione che rimane per larghi tratti a noi molto verosimile, data la estrema articolazione e concomitanza di elementi che sussistono in diversi soggetti tutti appartenenti sia alla cerchia fiorentina (tra cui i cosiddetti “Compagni di Merende”) sia alla cerchia del Trasimeno, alla base di questa piramide ci sarebbe un “primo livello” che a sua volta sarebbe gestito da un altrettanto “secondo livello”.

Risalire alla vetta della piramide sembra impossibile, ma dilatare lo squarcio che si crede aperto dalla morte del medico Narducci è necessità primaria se non impegno irrinunciabile davanti agli sprazzi indiziari di luce trapelata da alcune feritoie del secondo livello.

Cosa sia questo secondo livello è la domanda a cui si è cercati di dare tante risposte quante alla fine autoschediasmi, e il nodo attorno cui si bloccano i fili del processo al Mostro, è uno solo, ed è sempre il solito: quale funzione avesse questa sopraelevata commissione oligarchica verso la sovraregionale società di appartenenza? In altre parole, quale fosse la costituzione di questo “secondo livello”.

Per poter capirne la valenza dovremmo partire proprio dalle tracce della sua interazione con le circostanze individuate prossime ai luoghi dei delitti.

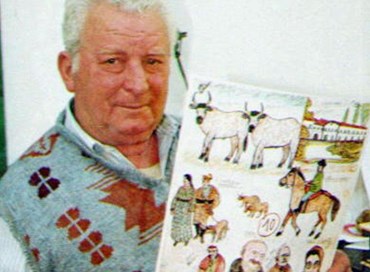

Una di queste tracce, oltre alla famosa Beretta calibro 22, sono i non abbastanza studiati e considerati sul piano inquisitivo disegni di Pietro Pacciani.

Si tratta di una serie di disegni realizzati in carcere prima di essere trovato anche lui ucciso in condizioni non molto chiare. Disegni di argomento miscellaneo, alcuni raffiguranti soggetti antropomorfi altri invece soggetti zoomorfi e altri ancora di pura fantasia che, pur non avendo un particolare valore artistico, tradiscono però una importanza psichiatrica e antropologica dell’individuo già accusato una volta dalla Corte di Firenze d’essere lui il vero Mostro e mandante degli omicidi. Una importanza testimoniale non tanto per il carattere psicologico del Pacciani, ma per il tenore fisionomico delle sue relazioni culturali e sociali che gli hanno permesso di cavare una precisa iconologia all’interno delle sue raffigurazioni.

I disegni che il Pacciani abbozzò in cella, sono consapevolmente incompleti, cioè non destinati ad una esposizione pubblica, e soprattutto non sono per l’autore delle vere opere d’arte, ma perlopiù degli scarabocchi estemporanei di una immagine interiore. Il contadino di Mercatale annotava su quelle carte le figure di una espressione mentale interiore che risulta avesse due polarità irrequiete e repentine. Il pensiero del Pacciani non è mai stato tacciato di rigidità monolitica, quasi come quello del compagno Mario Vanni o di Giancarlo Lotti, ma si definiva, anche nelle sue attitudini verbali durante gli interventi della difesa a processo, insolitamente elastico e maggiormente fluido.

Ne risulta dunque una personalità che contaminata da un influsso culturale molto distante dal suo alfabeto di matrice popolare, riesce proprio grazie a quella frequenza assidua con quella sfera che noi forse dovremmo chiamare “forestiera”, a dissimulare lo strato più elementare delle cose, avvezza al continuo oscillare dal banale genuino all’arcano sibillino. I suoi disegni eseguiti a punta di matita contengono degli stereotipi assorbiti per assuefazione ex contactu, che rivelano una conoscenza di pratiche rituali esoteriche e a sfondo erotico-sacrificale.

Scene in cui un uomo dalle fattezze grossolane, le stesse di un ceto contadino, bacia un lupo mannaro, oppure scene in cui l’atto sessuale della penetrazione è messo in evidenza quasi non casuale, ma evocativa di qualcosa di perversamente animale e al tempo stesso rituale. Oppure uno scimmione ripreso nell’attimo di defecazione che presenta un peculiare trattamento grafico derivante quasi da piccoli modellini statuari lignei usati come soprammobili o come oggetti d’officio celebrativo in contesti paraliturgici e satanici.

Il clima che evocano i disegni del Pacciani è quello di una tensione all’eversione dalle regole sociali, dai comuni rapporti umani. È suggerito dalla memoria fascinata con cui ripercorre certe forme mentali nella raffigurazione, il contatto con un ambiente misterico, in cui è condiviso un codice etico del sesso come iniziazione a una società parallela a quella civile, che si maschera di elementi allusivi alla tradizione giudaico-sionistica del capro espiatorio, e delle unioni promiscue alla stregua di animali. Il clima che evocano i disegni è dunque occulto, sprezzante del reale, degli stessi magistrati, della legge, e tradisce un certo fascino ingenuo da parte di Pacciani verso quelle situazioni settarie e sinistre che Angelo Izzo descrive riferendosi all’omicidio di Rossella Corazzin, la cui uccisione sarebbe stata celebrata, a suo dire, nella villa del medico perugino.

Osservando i disegni del Pacciani sarebbe forse possibile risalire al prodotto sociale del presunto secondo livello che si cela dietro il caso del Mostro di Firenze.

Aggiornato il 05 settembre 2025 alle ore 13:31