Due secoli fa, nel 1825, il primo treno pubblico della storia partiva da Darlington: un viaggio di 40 chilometri che avrebbe cambiato per sempre la società, l’economia e la libertà dell’uomo.

Nel settembre del 1825, duecento anni fa, un evento apparentemente tecnico cambiò la storia del mondo. Dalla cittadina inglese di Darlington partiva la Locomotion No. 1, la prima locomotiva a vapore a trasportare passeggeri e merci in un servizio ferroviario pubblico. A muoversi, tuttavia, non fu solo un convoglio di ferro: fu l’idea di mobilità come diritto, come strumento di emancipazione individuale.

La Stockton and Darlington Railway fu il frutto di un’intuizione tanto semplice quanto rivoluzionaria: utilizzare la potenza del vapore per collegare aree produttive e mercati di sbocco, rendendo il trasporto non solo più veloce e meno costoso, ma anche accessibile. L’iniziativa nacque dalla visione dell’imprenditore quacchero Edward Pease, sostenuta dall’ingegno di George Stephenson, un autodidatta che aveva già dimostrato l’efficacia della trazione meccanica con le sue prime locomotive sperimentali. La ferrovia, lunga circa 40 chilometri, fu progettata inizialmente per il trasporto del carbone dalle miniere di Shildon al porto di Stockton-on-Tees, ma il successo del convoglio misto – merci e passeggeri – cambiò radicalmente il concetto stesso di mobilità.

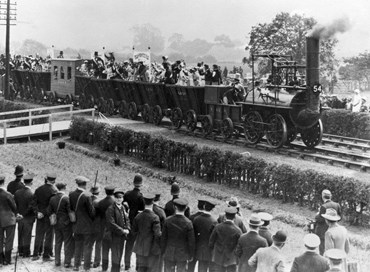

Nel viaggio inaugurale del 27 settembre 1825, la Locomotion No. 1 trainò 14 vagoni: otto pieni di carbone, altri di farina, e la carrozza passeggeri Experiment, su cui salirono funzionari, lavoratori e curiosi. Migliaia di persone accorsero lungo il percorso, consapevoli che stavano assistendo a qualcosa di epocale. Il treno procedette a una velocità media di 12 km/h, raggiungendo per brevi tratti i 24 km/h: per l’epoca, una vera e propria meraviglia.

Fino ad allora, gli uomini erano per lo più stanziali. Il contadino era legato alla terra, l’operaio al villaggio, il mercante alla piazza. Il treno interruppe questa staticità: spezzò barriere sociali e geografiche, aprendo a tutti la possibilità di viaggiare, commerciare, scegliere. Come ha mostrato Georg Simmel nella sua Filosofia del denaro, l’economia monetaria e la possibilità di muoversi liberamente nello spazio sociale ed economico sono condizioni essenziali per l’emancipazione dell’individuo. Il denaro, in quanto mezzo impersonale e mobile, consente di affrancarsi dalle relazioni personali obbligate e dalle gerarchie fisse, mentre la mobilità reale – quella garantita da infrastrutture e connessioni – rende effettiva la libertà di scelta. La ferrovia conteneva entrambi.

La Stockton & Darlington Railway fu l’espressione pratica di questo spirito. Pease e Stephenson non attesero autorizzazioni centrali, ma fecero ciò che lo spirito liberale suggeriva: agire, innovare, rischiare. A bordo del primo treno, idealmente, c’era anche la società futura, più dinamica e meno vincolata.

Il treno accorciò le distanze e con esse i privilegi. Le città divennero raggiungibili, le campagne meno isolate, i porti messi in concorrenza. Nacque una nuova economia fondata sul tempo, sulla connessione, sulla circolazione delle idee. La ferrovia fece esplodere i giornali, rese possibili il pendolarismo, trasformò l’orologio in norma sociale. La trasformazione da essa indotta segna il passaggio da una società chiusa, fondata su vincoli locali e relazioni ereditarie, a una società aperta e funzionale. Le reti ferroviarie non solo collegavano città e porti, ma ridefinivano anche le relazioni umane: dal legame statico e necessario alla scelta dinamica e volontaria. La modernità rompeva l’appartenenza forzata e apriva la strada alla cittadinanza attiva. L’uomo non era più vincolato alla tribù: poteva entrare nel mondo e scegliere il proprio destino.

L’opposizione fu feroce. I conservatori denunciarono il treno come mostro, capace di profanare la natura. Il giornalista William Cobett lo accusava di distruggere “l’indipendenza rurale”. Ma è la solita reazione dirigista e nostalgica: la stessa che oggi teme ogni piattaforma, ogni innovazione, ogni disintermediazione. In realtà, la ferrovia restituiva potere all’individuo.

Anche il valore della terra cambiò. Non più in base alla prossimità a un centro di potere, ma alla connessione col mondo. Le rendite naturali cedettero il passo al merito e all’accessibilità. L’Italia ne ebbe un esempio con la Napoli-Portici nel 1839 e con le grandi opere liberali del secondo Ottocento.

Quel primo viaggio è stato giustamente celebrato nell’arte e nella cultura. Il pittore John Dobbin lo immortalò su tela; la figura di Stephenson è onorata da statue e biografie; musei come quelli di Darlington e Shildon ne custodiscono le tracce. Documentari della Bbc, composizioni orchestrali e mostre permanenti mantengono vivo il ricordo di un gesto che fece entrare l’umanità nella modernità.

Quel primo viaggio è stato giustamente celebrato nell’arte e nella cultura. Il pittore John Dobbin lo immortalò su tela; la figura di Stephenson è onorata da statue e biografie; musei come quelli di Darlington e Shildon ne custodiscono le tracce. Documentari della Bbc, composizioni orchestrali e mostre permanenti mantengono vivo il ricordo di un gesto che fece entrare l’umanità nella modernità.

Oggi, nel bicentenario di quel treno, il messaggio resta più attuale che mai. La libertà non è un dono, è una conquista. Non basta proclamarla: va resa possibile attraverso strumenti concreti. La mobilità è uno di questi. Ogni ostacolo alla libera circolazione, ogni vincolo imposto alla logistica o ai trasporti, è una forma di neo-feudalesimo mascherato. Lo Stato che tassa la distanza, che regola eccessivamente le reti, che rende più difficile spostarsi o commerciare, è lo stesso che depotenzia il cittadino e lo rende suddito.

Una visione coerente della libertà parte da qui: dalla consapevolezza che essa non esiste senza infrastrutture, senza reti, senza capacità individuale di movimento. La ferrovia del 1825 è simbolo concreto di questo approccio: meno burocrazia, più iniziativa; meno centralismo, più connessioni. La Locomotion No. 1 non trasportava solo carbone: trasportava il futuro. Simboleggiava il passaggio da un mondo immobile, chiuso e gerarchico, a una società dinamica, aperta e fondata sul merito. Ogni tratto di binario posato rappresentava un ampliamento dello spazio delle opportunità, un indebolimento delle barriere amministrative e dei vincoli ereditati.

La ferrovia non redistribuiva risorse preesistenti: ne generava di nuove, facilitando la circolazione di persone, idee e capitali. E lo faceva senza pianificazioni centralizzate, ma attraverso la libera iniziativa di imprenditori e tecnici che investivano sul futuro.

Chi crede nella libertà individuale non difende lo status quo, ma sostiene l’apertura, la sperimentazione, il progresso anche quando esso è incerto e non lineare. Oggi, di fronte a nuove sfide tecnologiche e logistiche, quel treno del 1825 ci ricorda che non serve rallentare l’avanzamento per includere, ma rimuovere gli ostacoli che impediscono a ciascuno di mettersi in cammino. Ciò che conta non è rallentare chi può andare avanti, ma garantire che nessuno sia bloccato artificialmente.

Solo una società che rimuove gli ostacoli creati dal potere e lascia spazio all’iniziativa individuale consente a ciascuno di percorrere il proprio cammino. Celebrare il bicentenario della prima ferrovia pubblica non è solo un atto di memoria: è un richiamo all’azione, alla fiducia nell’energia creativa dell’uomo libero.

Due secoli dopo, quel primo viaggio ci insegna ancora che il progresso non si pianifica: si libera. E la libertà, come il treno, ha bisogno di binari solidi, non di permessi.

Aggiornato il 28 agosto 2025 alle ore 10:36