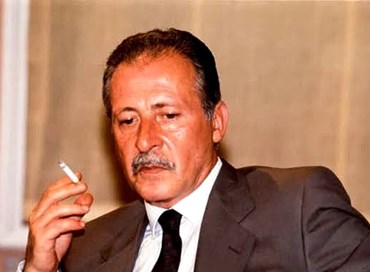

Nei 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio, Paolo Borsellino, un uomo che incarnava lo Stato nella sua forma più nobile, ha vissuto una corsa contro il tempo, consapevole del suo tragico destino. In questo breve lasso di tempo, ha lasciato all’Italia una testimonianza indelebile di coraggio, lucidità e un amore incrollabile per la giustizia, un’eredità che ancora oggi scuote le coscienze e interpella le nuove generazioni.

Gli ultimi 57 giorni: una corsa contro il tempo e il tradimento

Dal 23 maggio 1992, giorno in cui l’amico e collega Giovanni Falcone fu trucidato a Capaci, Paolo Borsellino sapeva di avere i giorni contati. Iniziava per lui un’attività febbrile, un tentativo disperato di squarciare il velo di oscurità che avvolgeva la morte di Falcone e di mettere in salvo le sue intuizioni investigative.

Incontrava pentiti, come Gaspare Mutolo, che si fidava solo di lui per svelare i legami tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato. Eppure, questa sua frenesia si scontrava con un muro di gomma e un isolamento crescente.

La solitudine di un eroe: il “covo di vipere”

Borsellino si sentiva un uomo solo, circondato da un ambiente che lui stesso definì un “nido di vipere”, riferendosi alla Procura di Palermo.

Confidò ai suoi più stretti collaboratori di sentirsi tradito, persino da un amico. Questo isolamento non era solo emotivo, ma anche istituzionale. Il Procuratore Capo di Palermo, Pietro Giammanco, arrivò a non condividere con lui un rapporto del Ros dei Carabinieri che segnalava un imminente attentato nei suoi confronti, informazione che Borsellino apprese solo casualmente.

Era la solitudine di un uomo che, pur rappresentando lo Stato, da una parte di quello stesso Stato si sentiva abbandonato e ostacolato.

Il discorso a Casa Professa: un testamento per i giovani

Il 25 giugno 1992, meno di un mese prima di morire, Borsellino tenne il suo ultimo discorso pubblico nell’atrio della biblioteca di Casa Professa a Palermo.

Senza un testo scritto, con la voce rotta dall’emozione e stringendo un pacchetto di sigarette, parlò a braccio, con il cuore in mano. Ricordò Giovanni Falcone, affermando che la sua uccisione era iniziata ben prima di Capaci, con le delegittimazioni e gli attacchi che aveva subito.

Poi, rivolgendosi direttamente ai giovani, lanciò il suo messaggio più potente: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.

In quelle parole c’era tutta la sua fiducia nelle nuove generazioni, la convinzione che il cambiamento culturale fosse l’arma più forte contro la criminalità organizzata.

L’intervista alla tv svizzera: una lucida denuncia

In un’intervista rilasciata alla televisione svizzera, Borsellino offrì un’analisi spietata e lucida della lotta alla mafia. Parlò del “principio della delega”, la tendenza dello Stato a caricare singoli individui o organismi, come la magistratura, del peso di una battaglia che avrebbe dovuto essere collettiva e corale.

Le sue parole, pacate ma determinate, rivelavano la piena consapevolezza dei rischi che correva e delle dinamiche di potere che ostacolavano un reale contrasto al fenomeno mafioso.

Il rapporto con il Ros e il dossier “Mafia-Appalti”

Il rapporto tra Paolo Borsellino e il Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri in quegli ultimi giorni è ancora oggi oggetto di dibattito e indagini. Al centro della questione vi è il dossier “Mafia-Appalti”, una scottante inchiesta sulle infiltrazioni di Cosa Nostra nei grandi lavori pubblici. Borsellino aveva mostrato grande interesse per questo lavoro investigativo e, secondo le testimonianze di ufficiali come Mario Mori e Giuseppe De Donno, questo potrebbe essere stato il movente principale che portò all’accelerazione della sua condanna a morte.

Altri sostengono che quell’inchiesta fu ostacolata proprio all’interno degli ambienti giudiziari. Resta il fatto che Borsellino si muoveva su un terreno minato, dove i confini tra alleati e avversari si facevano sempre più labili.

L’eredità: un impegno per la verità e il futuro

Cosa resta oggi dell’esempio di Paolo Borsellino? Resta, innanzitutto, il dovere della verità. Una verità completa sulla strage di via D’Amelio e sui mandanti esterni è ancora un “debito che grava sulle spalle di tutti”, come ha sottolineato il Procuratore Nazionale Antimafia.

Le indagini proseguono tra depistaggi, nuove piste e il mistero mai risolto dell’agenda rossa, il diario del giudice scomparso dal luogo dell’attentato. Ma l’eredità più luminosa di Borsellino è quella morale e civile.

È l’esempio di un uomo che non ha mai ceduto alla paura, che ha continuato a fare il proprio dovere fino all’ultimo respiro. È un patrimonio di valori da trasmettere alle nuove generazioni, un invito a non accettare il “puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.

Come hanno ricordato i suoi figli, il suo sacrificio è: “Come un seme che sta dando i suoi frutti” attraverso l’impegno di tanti giovani e di tante scuole nell’educazione alla legalità.

Onorare Paolo Borsellino non significa solo ricordarlo nelle commemorazioni, ma tradurre la sua memoria in azione quotidiana, in un impegno costante per la giustizia e la trasparenza, per costruire quell’Italia libera dalla mafia che lui sognava.

Aggiornato il 28 luglio 2025 alle ore 10:28