In oncologia come in biologia il paradigma più importante è quello dell’evoluzione: le cellule più adattate all’ambiente, non le più forti, sopravvivono nella competizione con le altre cellule meno adattate. Anche le cellule tumorali sono soggette a questi processi selettivi darwiniani.

Negli ultimi venticinque anni del secolo scorso gli scienziati sono giunti gradualmente ad accertare che il cancro è una malattia di natura genetica, ed in base a tale concezione hanno sviluppato le terapie oncologiche più innovative. I nuovi trattamenti oncologici seguono diverse strategie. Da una parte, si somministrano farmaci diretti contro le sostanze risultanti dalle mutazioni che predispongono al cancro e che sono specifiche di questa malattia, dall’altra, con determinate sostanze si aiuta il sistema immunitario a riconoscere ed attaccare le cellule cancerose – cosiddetta immunoterapia del cancro –. Un’altra linea di intervento è quella della terapia genica che consiste nell’agire direttamente contro i geni responsabili del cancro.

Il cancro è, secondo l’attuale ricerca, una malattia genetica, sia perché la sua origine è insita nei geni, sia perché il suo sviluppo e la sua risposta ai farmaci sono regolati geneticamente. Si ricordi che i geni sono porzioni di Dna contenuto nel nucleo della cellula. L’intero genoma contiene l’informazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni vitali, nonché per assicurare l’equilibrio tra le diverse cellule che lo compongono. Le cellule devono essere capaci di riparare il proprio Dna quando viene danneggiato, essere sensibili all’attività proliferativa e rimanere confinate entro il tessuto cui appartengono. Quando una di queste capacità viene alterata per effetto di una mutazione è di grande importanza che le cellule autoinducano la propria morte (apoptosi). Le diverse attività associate alla vita si svolgono attraverso un complesso meccanismo regolato dai geni. Ci sono i geni proto oncogeni che promuovono l’attività – proliferativa, mitotica, metabolica – ed i geni repressori che inibiscono l’attività (arresto della mitosi, rallentamento metabolico). In una cellula sana esiste un equilibrio armonioso tra segnali attivatori e segnali repressori mentre nella cellula tumorale un tale equilibrio non esiste e da ciò deriva lo sviluppo della malattia cancerosa.

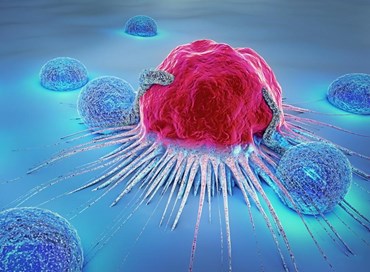

Con un sistema complesso il gene trasmette l’informazione di natura stimolante o repressiva. Oggi grazie alla conoscenza della biochimica cellulare si attaccano specificamente le cellule tumorali che, portatrici di mutazioni, presentano alterazioni rispetto alle cellule normali. Le caratteristiche più importanti della cellula tumorale sono l’autosufficienza dei segnali di crescita e l’insensibilità ai segnali di arresto, l’evasione dell’apoptosi, il potenziale di replicazione tipico delle cellule staminali, l’instabilità genomica e la deregolazione energetica cellulare, la capacità invasiva e metastatizzante, la formazione di nuovi vasi sanguigni che irrorano il tumore, la capacità di promuovere fenomeni infiammatori e quella di eludere il sistema immunitario.

Tutti i tumori presentano mutazioni nella stragrande maggioranza dei casi a livello delle cellule somatiche (quelle proprie dei tessuti). Le cellule cancerose si dividono varie volte e senza controllo producendo così un accumulo di mutazioni. I trattamenti mirati si vanno ad inserire all’interno delle catene di segnali a cascata tra il recettore e il nucleo della cellula laddove cioè viene impartito l’ordine di esprimere un determinato gene – si interviene contro le proteine (recettori o catene enzimatiche) –. Tutti i trattamenti mirati, disponibili da pochi anni, hanno contribuito ad oggi ad allungare la sopravvivenza a livelli che solo due decenni fa erano impensabili per alcuni tipi di cancro e hanno reso possibile un trattamento su misura secondo le caratteristiche di ogni paziente e di ogni tumore, con effetti avversi molto più gestibili rispetto a quelli della chemioterapia e della radioterapia. Ciononostante le terapie mirate vengono impiegate in combinazione con quelle convenzionali e, sempre più spesso, con tecniche di ingegneria genetica. Tra i diversi trattamenti oncologici (chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia) si è fatta avanti la immunoterapia o terapia biologica il cui obiettivo è quello di intensificare la risposta immunitaria dell’organismo nei confronti delle cellule cancerose. Si tratta di aiutare le difese naturali in modo che riconoscano ed attacchino in maniera efficace le cellule neoplastiche. Nell’ambito della immunoterapia esistono diverse modalità di intervento tra cui gli anticorpi monoclonali, i vaccini contro i tumori di origine virale – causati dall’Hpv o dal virus dell’epatite B –, la terapia con i linfociti T, i trattamenti di immunoterapia aspecifici, così come la terapia con i virus oncolitici (virus geneticamente modificati in grado di eliminare le cellule cancerose). La risposta immunitaria contro le cellule è un processo molto complesso. A grandi linee questo meccanismo ha inizio con l’azione di un gruppo di cellule immunitarie che processano le nuove proteine espresse dal tumore. Tali cellule attivano i linfociti B e T provocando l’aumento di numero della proliferazione di cellule immunitarie specificamente dirette contro la cellula tumorale che viene aggredita con sostanze chimiche. Il problema sorge perché alcuni o molti tumori hanno la capacità di paralizzare la risposta immunitaria, ed anche di indurre a morte – l’apoptosi – le cellule di difesa. In altre parole le cellule cancerose sfruttano tali meccanismi per eludere l’attacco immunitario. Quindi si incrementa l’efficacia della risposta immunitaria naturale antitumorale cecando di interferire con i meccanismi che la inibiscono usando immunoterapici mirati. Grazie agli enormi progressi conseguiti nel campo della genetica, oggi conosciamo gli aspetti fondamentali del cancro come le mutazioni e le sostanze coinvolte. Sono stati così elaborati i trattamenti mirati. La genetica consente anche di definire trattamenti personalizzati in funzione dei pazienti. La tecnologia attuale permette di sequenziare il genoma per cercare in esso le mutazioni. Oggi si conoscono le mutazioni tipiche e comuni a vari tumori ma ogni individuo possiede un numero elevato di mutazioni proprie che possono interferire sia con l’origine e l’evoluzione della malattia, sia con la sua risposta ai trattamenti. Per questo è cruciale conoscere come sono scritti i geni di ogni individuo. Il sequenziamento massivo delle cellule tumorali in parallelo e confrontato con quelle dei tessuti sani del paziente, fornisce una quantità immane di informazioni utili con un grado di precisione estremamente elevato, da gestire con le tecniche dei big data. Non solo oggi possiamo scoprire quale gene è mutato ma anche quali siano le modificazioni chimiche nella sua sequenza che causano tale alterazione al fine di poterla correggere mediante tecniche di ingegneria genetica. E conoscendo la mutazione si possono applicare i trattamenti mirati.

Il sequenziamento di migliaia di tumori consente di fare stime molto accurate in merito alle sue caratteristiche ed evoluzioni. Perché quindi non agire direttamente sul gene che causa la proliferazione anomala delle cellule? Si tratta cioè di modificare i geni in modo da correggere il difetto responsabile della malattia.

Attualmente, facendo ricorso alle nuove tecnologie di editing genomico (soprattutto la tecnica Crispr) sono stati ottenuti risultati soddisfacenti. Fino ad oggi esistono solo due modi per introdurre i trattamenti genetici nelle cellule.

1) Uno consiste nell’utilizzare un virus geneticamente modificato nel quale sia possibile inserire lo strumento di terapia genica, ad esempio un gene modificato, o informazioni che lo facciano reagire specificamente con recettori presenti solo nelle cellule cancerose. Ovviamente sopprimendo il potere patogeno del virus. In questo caso il virus è il vettore della terapia genica per il tumore.

2) L’altro modo, consiste nell’estrarre dal paziente alcune cellule, ad esempio del sangue, allo scopo di modificarle geneticamente e reinserirle successivamente. Si inseriscono modificazioni genetiche nelle cellule cancerose per impedire che si formino nuovi vasi sanguigni o perché siano più sensibili alla chemioterapia, alla radioterapia o ad altri trattamenti. O perché le cellule cancerose siano indotte al suicidio – si tratta di geni che attivano un farmaco che dà origine a un farmaco tossico che produce il suo effetto solo nelle cellule cancerose. O si introducono nelle cellule cancerose geni che inducono la reazione immunitaria dell’organismo nei confronti del tumore. O si rimpiazza il gene soppressore di tumori che risulta alterato con la sua versione normale. O si manipolano le cellule sane del sistema immunitario in modo che acquisiscano la capacità di aggredire determinate cellule tumorali.

La terapia genica offre cioè i trattamenti più innovativi per attaccare il cancro alla radice. Giorno dopo giorno, grazie ai progressi nella robotica, nelle nanotecnologie, nelle tecniche di visualizzazione e nelle procedure diagnostiche, sta diventando normale ciò che solo fino a qualche tempo fa sembrava inaccessibile.

Aggiornato il 07 gennaio 2020 alle ore 18:01