La questione del rapporto tra l’Occidente e lo Stato di Israele è estremamente complessa, frutto di stratificazioni storiche, religiose, ideologiche oltre che di interessi intrecciati su piani storici, politici, simbolici, strategici ed economici che si sono consolidati nel corso dei decenni. Israele è un alleato fondamentale dei paesi occidentali nel Medio Oriente, una regione cruciale per la sicurezza internazionale e la stabilità energetica. Difendere lo Stato ebraico ha sempre significato garantire un punto fermo contro l’espansione di potenze islamiste come l’Iran, che rappresentano una minaccia ai principi e agli equilibri delle liberal democrazie occidentali. La protezione di Israele è stata pertanto una difesa indiretta dell’Occidente stesso e di quell’ordine internazionale fondato sulla libertà, il pluralismo e i diritti che in questi ultimi anni è stato messo in discussione da attori geopolitici che credono in una configurazione esattamente opposta della società. Per questo l’esistenza di Israele è una sfida all’autoritarismo e all’intolleranza diffusa nella regione e proteggerlo equivale a tutelare l’idea di società aperta fondata sul rispetto dei diritti umani, della libertà di pensiero e della parità tra i sessi.

Lo Stato ebraico inoltre si configura anche come un avamposto militare e politico indispensabile ai paesi occidentali per mantenere la sicurezza dei principali corridoi energetici del Mediterraneo orientale e degli equilibri geopolitici globali. Il sostegno dell’Occidente a Israele può essere rafforzato solo riconoscendo che la realtà politica e culturale non è mai statica o riducibile a contrapposizioni binarie, ma è un sistema dinamico di relazioni tra identità interconnesse che si influenzano reciprocamente nel dialogo e nel confronto continuo. Israele non è un’entità isolata o semplicemente un alleato strategico, bensì un nodo vitale in una rete complessa che coinvolge la memoria storica, le tradizioni culturali-ideologiche, e le aspirazioni comuni alla libertà e alla responsabilità individuale. In questa visione, difendere Israele equivale a preservare un equilibrio dialogico in cui le diversità si integrano e trasformano reciprocamente, favorendo la nascita di modelli sociali più aperti e responsabili. Oltre agli interessi poi sussistono dei legami culturali imprescindibili, profondi e complessi, tra la cultura ebraica, l’Occidente e il sistema economico capitalistico di libero mercato, originati da una lunga storia di interazione, scambio e mutua influenza. Proprio l’ebraismo ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo di molte delle idee e dei valori che costituiscono le fondamenta della civiltà occidentale.

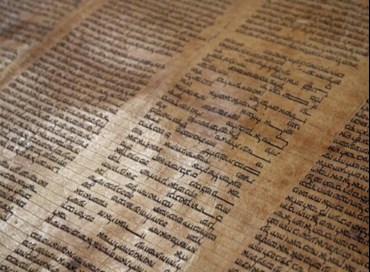

I presupposti dell’ebraismo, come l’attenzione alla giustizia, all’uguaglianza, alla libertà e alla responsabilità individuale, sono in stretta relazione con i principi del liberalismo e prima ancora con la filosofia classica, con l’aristotelismo per primo. Questo legame poi si è rafforzato soprattutto con l’emancipazione degli ebrei nelle società europee, dove molti di essi hanno partecipato attivamente ai movimenti liberali e democratici, trovando consonanze tra la loro esperienza religiosa e i valori liberali che erano già in nuce nella loro tradizione religiosa, in parte assorbita dal Cristianesimo e poi dall’Illuminismo. Un esempio chiarificatore è l’interpretazione rabbinica della creazione e della caduta di Abramo ricca di significati alti e sfaccettati, che emergono dalle letture tradizionali della Torah e dai testi midrashici e talmudici secondo i quali, la creazione non si limita a un semplice atto di formazione del mondo dal nulla, ma rappresenta un evento di grandissimo valore simbolico e teologico.

Dio crea il mondo con la sua parola e con un atto libero, ponendo tutto l’esistente sotto la sua sovranità, dando inizio al tempo e alla storia, con un universo essenzialmente buono e ordinato che è affidato all’uomo come custode. La parola “Bereshit” (“all’inizio”) è letta anche come “per mezzo del principio”, è interpretata come la sapienza divina, che manifesta un processo complesso e dinamico di emanazioni divine e di un ordine cosmico in cui tutto è interconnesso e sottoposto a un disegno morale e ordinativo. La cacciata dal Paradiso, d’altra parte, viene interpretata non solo come una punizione per la disobbedienza di Adamo ed Eva, ma anche come un momento che segna il passaggio dall’innocenza originaria a una condizione umana consapevole del bene e del male, della fatica e della mortalità. Non è un semplice evento negativo: la cacciata dal Paradiso apre la strada a una storia di lotta e redenzione, nella quale il popolo d’Israele ha un ruolo centrale, dato che accogliendo la Torah può correggere e superare la condizione caduta in cui la responsabilità personale ha un ruolo centrale.

In questo esempio c’è già quello che secoli dopo chiameremo liberalismo, un’idea dell’uomo e della società fondata sulla libertà e sulla responsabilità. Sono numerosi i filosofi ebrei che hanno dato corpo e organizzazione a questa impostazione. Tra le figure più rappresentative possiamo annoverare Baruch Spinoza (1632-1677), Moses Mendelssohn (1729-1786), Karl Ludwig Börne (1786-1837), Ludwig von Mises (1881-1973), Martin Buber (1878-1965), Leo Strauss (1899-1973), Karl Popper (1902-1994), Isaiah Berlin (1909-1997), Ayn Rand (1905-1982), Hannah Arendt (1906-1975), Murray Rothbard (1926-1995), Robert Nozick (1938-2002), Milton Friedman (1912-2006) e tanti altri ancora. Questo solo per dire quale contributo all’Occidente la cultura ebraica ha dato nella formulazione di quello che oggi è il nostro sistema politico ed economico. Facciamo qualche passo indietro ed arriviamo a Moses ben Maimon (1135-1204), più noto nell’Europa medievale col nome di Mosè Maimonide, uno dei più importanti pensatori dell’ebraismo al quale si deve la riscoperta e la diffusione del pensiero di Aristotele tanto da influenzare persino la filosofia europea del suo tempo perché attraverso opere come la Guida dei perplessi, ha trasmesso un aristotelismo nel quale ragione e fede vengono armonizzate.

Il suo lavoro ha non solo preservato l’aristotelismo nel contesto ebraico, ma ha anche fertilizzato le scuole cristiane ed islamiche, come evidenziato dall’influenza su Averroè e Tommaso d’Aquino (1225-1274). L’aquinate denominato Doctor Angelicus, per la capacità di elevare il discorso teologico a una dimensione quasi celestiale, combinando rigore logico e spiritualità e grazie alla conoscenza dei testi di Maimonide, diffusi anche da Jacob Anatoli uno studioso ebreo voluto Federico II alla sua corte, diede un notevolissimo contributo al cattolicesimo e al pensiero europeo. La sua opera ha favorito la sintesi tra la razionalità greca e la teologia cristiana, gettando così le basi della civiltà occidentale moderna. Peraltro nella Summa Theologiae Tommaso adotta elementi della teologia di Maimonide, riconoscendo i limiti del linguaggio umano nel descrivere l’essenza divina. Tommaso d’Aquino reinterpreta e amplia il pensiero di Aristotele, conferendogli una dimensione teologica, stabilendo così le basi della filosofia scolastica medievale grazie a una ragione in armonia con la fede cristiana. E allora perché tanta acrimonia contro Israele e gli ebrei in generale proprio nei paesi europei come l’Italia vista questa comune identità dialogica di origine e sviluppo?

Semplicemente perché esiste e “resiste” un Occidente che odia se stesso, un antagonista che ha reciso le radici giudaico, classiche e cristiane per operare una vera e propria secessione culturale, che preferirebbe avere una società di tipo tribale dove la legge è quella del branco, in cui i diritti individuali non esistono e lo Stato totalitario è l’unico padre, padrone e dispensatore del bene e del male. Un’idea che in altre parti del mondo è acclarata e diffusa, in cui regimi oppressivi prosperano e lottano contro i loro stessi popoli e l’Occidente liberaldemocratico. Peraltro per i crimini quotidiani di questi paesi, che vanno dai bombardamenti a mezzo di droni alle inermi popolazioni viciniori (vedi la Russia contro l’Ucraina) alle pene di morte dispensate con regolarità, agli assalti alle chiese cristiane, non vediamo manifestazioni organizzate in giro per l’Italia o per l’Europa, anzi. Utile al ragionamento complessivo è aprire una parentesi storica. Nel 1291 cadde il Regno di Gerusalemme ad opera dei Mamelucchi d’Egitto con la perdita di Acri, ultima roccaforte cristiana in Terra Santa, portando conseguenze nefaste in tutto il Mediterraneo. Il loro dominio sul medio oriente aprì la strada ad un pericolo ancora maggiore per la Cristianità: gli Ottomani.

I quali furono favoriti dai nuovi equilibri mediterranei e dall’assenza di una forte presenza europea nel medio oriente che facesse da barriera alla loro espansione verso il Mediterraneo. Gli Ottomani iniziarono così a consolidare il loro dominio in Anatolia e nei Balcani, approfittando della frammentazione politica tra i Mamelucchi, i Bizantini e le potenze cristiane europee anche perché il disastro del Regno di Gerusalemme aveva indebolito il coordinamento tra le potenze cristiane, rendendo più facile per gli Ottomani allargarsi senza affrontare una resistenza unificata. La conquista di Costantinopoli nel 1453 segnò il culmine di questa espansione, ma le basi furono poste nei secoli precedenti. Nulla è però già scritto, ma bisogna stare attenti a non destabilizzare l’unica certezza che abbiamo in quell’area: Israele. La sua esistenza contribuisce notevolmente a tenere a bada i nuovi ottomani e questo lo sanno bene tutti coloro che hanno firmato gli accordi di Abramo ed anche i loro nemici, Hamas in primis che è eterodiretto da Teheran.

Giuste le critiche al governo israeliano (questo è un presupposto di qualsiasi democrazia come la limitazione del potere) che va nettamente distinto però dallo Stato di Israele, ma quando queste invettive diventano il pretesto per far passare l’idea che lo Stato ebraico debba essere cancellato allora bisogna avere ben chiaro che queste sono un attacco alla esistenza dell’Occidente e dell’Europa come sistema valoriale, politico ed economico perché Israele non è un semplice alleato come tanti altri nel mondo ma è nostro fratello, è parte integrante e fondante della nostra civiltà della libertà. Detto questo lo Stato ebraico e i palestinesi vanno aiutati ad uscire da questa spirale di guerra, nefasta per entrambi, come sta tentando il presidente degli Usa Donald Trump, l’unica peraltro opzione concreta per il cessate il fuoco, sperando che, come auspicato anche da Sua Santità Leone XIV, siano liberati tutti gli ostaggi ancora vivi, siano restituiti i corpi dei defunti e cessino i bombardamenti su Gaza (tutti vittime della barbarie del 7 ottobre operata dalle milizie di Hamas che tengono ancora sotto ricatto anche i gazawi) confidando che ci sia un passo verso una stabilità regionale condivisa, grazie ad un impegno dialogico che trasformi le tensioni in tregua, dove fede e ragione convergano in nome di una comune umanità per co-creare un ordine mediterraneo che valorizzi la convivenza, trasformando così il sostegno a Israele in un progetto di coesistenza responsabile magari ripartendo dagli accordi di Oslo (1993), una serie di intese politiche tra Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), mediati da Norvegia e Stati Uniti, che rappresentarono un tentativo storico di risoluzione del conflitto israelo-palestinese oltre che un momento di dialogo e speranza.

Aggiornato il 08 ottobre 2025 alle ore 11:59