Il grande reset e la preparazione alla guerra

Qual è il nucleo del problema del Manifesto di Ventotene? Di per sé il noto passaggio sulla proprietà privata (“La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio”) non è eccessivamente preoccupante. Nel documento l’individualismo e lo spirito imprenditoriale non vengono demonizzati: “Le gigantesche forze di progresso che scaturiscono dall’interesse individuale, non vanno spente nella morta gora della pratica routinière per trovarsi poi di fronte all'insolubile problema di resuscitare lo spirito d’iniziativa con le differenziazioni nei salari, e con gli altri provvedimenti del genere; quelle forze vanno invece esaltate ed estese offrendo loro una maggiore opportunità di sviluppo e di impiego, e contemporaneamente vanno consolidati e perfezionati gli argini che le convogliano verso gli obbiettivi di maggiore vantaggio per tutta la collettività”.

Gli autori pensano ad un economia mista, che è la cifra delle democrazie moderne; ed i fini sociali della proprietà privata e dell’iniziativa economica sono contemplati nella Costituzione italiana. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito (ma direi che non può essere altrimenti in qualsiasi ordinamento) che ogni diritto è strutturalmente “limitato” perché entra costantemente in relazione con altri diritti e interessi, con i quali talora confligge e con i quali deve coesistere tramite equi bilanciamenti. Se dunque divisioni possono ben esserci quando si arriva alla concreta individuazione del contenuto e dei rispettivi limiti delle pretese contrapposte, il principio generale di assenza di diritti (quello di proprietà compreso) senza limiti non dovrebbe stupire troppo.

Nemmeno dovrebbe destare scandalo l’idea di un’Europa federale (c’è anche chi legittimamente preferisce una confederazione, come ha proposto di recente Ferdinando Adornato sul Mattino): come è noto già Luigi Einaudi, verso cui gli estensori hanno un debito di riconoscimento, si era espresso in favore del federalismo europeo. E ancora prima questa idea si ritrova in molti illustri studiosi, politici e protagonisti del Risorgimento; uno per tutti Carlo Cattaneo. Un primo segnale di perplessità arriva quando il Manifesto dichiara che l’Europa dovrà essere socialista: “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita”.

Il socialismo è idea politica nobile e legittima, però non può esaurire l’offerta politica nella società pluralista. Vero è che con il termine “socialismo” gli autori sembrano intendere semplicemente “condizioni umane di vita più umane” per le classi lavoratrici. Vero è che si pensa ad un socialismo liberale, nel quale sono assicurate “libertà di stampa e di associazione per illuminare l’opinione pubblica e dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare effettivamente alla vita dello Stato”. E che sicuramente si è ben distanti gli eccessi ideologici del marxismo e del comunismo sovietico, esplicitamente oggetto di critica, per assumere una predisposizione non dogmatica. Inoltre, come maggiore rassicurazione, nella prefazione di Eugenio Colorni allegata all’edizione del Manifesto del 1944 si legge: “Non siamo un partito politico perché, pur promuovendo attivamente ogni studio riguardante l’assetto istituzionale, economico, sociale della Federazione europea, e pur prendendo parte attiva alla lotta per la sua realizzazione e preoccupandoci di scoprire quali forze potranno agire in favore di essa nella futura congiuntura politica, non vogliamo pronunciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o minore decentramento amministrativo ecc. ecc., che dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel seno del nostro movimento questi problemi vengano ampiamente e liberamente discussi, e che tutte le tendenze politiche, da quella comunista a quella liberale, siano presso di noi rappresentate”. Insomma Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi sembrano dirigere il loro interesse più verso il contenitore che verso il contenuto. Tutto quanto sopra è vero, tuttavia sull’invocazione al socialismo (ripeto: non quale idea politica concorrente ma quale forza strutturante) è lecito che al lettore possa sorgere qualche perplessità.

La perplessità aumenta nel momento in cui si analizza il metodo proposto per il passaggio dagli Stati nazionali alla federazione Europea, compito del “partito rivoluzionario” formato da “coloro che hanno fatto della rivoluzione europea lo scopo principale della loro vita” e che agisce in modo rivoluzionario. Si legge: “Nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente”. Questo partito nella mente degli estensori non instaurerà una dittatura: “Non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sboccare in un rinnovato dispotismo. Vi sbocca se è venuto modellando un tipo di società servile. Ma se il partito rivoluzionario andrà creando con polso fermo, fin dai primissimi passi, le condizioni per una vita libera, in cui tutti i cittadini possano partecipare veramente alla vita dello Stato, la sua evoluzione sarà, anche se attraverso eventuali secondarie crisi politiche, nel senso di una progressiva comprensione ed accettazione da parte di tutti del nuovo ordine, e perciò nel senso di una crescente possibilità di funzionamento, di istituzioni politiche libere”.

Resta però il fatto che si pensa all’iniziativa di una classe dirigente che prescinde da una “ancora inesistente volontà popolare” e che trae la sua legittimazione “dalla coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna”. Il Manifesto dunque è senza dubbio elitista. Da sempre le élite sono protagoniste della storia, certamente. Ma qui l’elitismo è percepito come una qualità spirituale dai tratti sinarchici, alla Alexandre Saint-Yves d’Alveydre. Gli aderenti al partito del progresso (così si auto-descrivono più volte) sentono di appartenere ad un casta di stampo sacerdotale. Della volontà popolare non ci si cura affatto, non ci si perora nemmeno di fare opera di convincimento. Ancor meno viene presa in considerazione l’idea di indire un referendum (neppure uno meramente rituale, come ce ne sono stati nella storia). Insomma, dal punto di vista della partecipazione al momento fondativo il Manifesto è antidemocratico, rifacendosi ad un concetto non partecipativo della sovranità che seppure (e almeno) non violenta viene esercitata “con polso fermo” dal partito rivoluzionario e del progresso. Lo stesso Spinelli in seguito fece autocritica, descrivendo questa impostazione come “troppo rozzamente leninista” in quanto influenzata dalla congiuntura.

Proprio quando chi ritiene che la partecipazione popolare non possa essere esclusa (tanto meno contraddetta) nel momento costituente di un corpo sociale vacilla, ecco che si peggiora: “la Federazione europea è l'unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità politica dell’intero globo”. Il Manifesto è quindi anche mondialista. Si tratta allora di una rivoluzione permanente (non a caso qualcuno ha parlato di Trotskismo) e, a scanso di equivoci, che la Federazione europea debba essere preludio ad una federazione mondiale è ribadito nella prefazione di Colorni. Immaginare una umanità unita è un pensiero lecito. È così anche nei film di Star Trek. Altrettanto lecito è non condividere questo pensiero sulla base della vecchia convinzione liberale (che più che altro è una constatazione) che le utopie sono solite trasformarsi in distopie. Nel caso in cui il governo mondiale dovesse cadere nel dispotismo (come disse Lord Acton “il potere corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente”) non ci potrebbero essere più rifugiati, perché non ci sarebbe più dove rifugiarsi. La concorrenza è un bene anche nel mercato politico.

Il federalismo europeo di Spinelli, Rossi e Colorni non è politico, è messianico. Perché lo Stato nazionale è visto come il male assoluto. Pur se verso lo Stato-nazione è presente un debito di riconoscenza (“l’ideologia dell'indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri dominatori; ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci; ha fatto estendere entro il territorio di ciascun nuovo Stato alle popolazioni più arretrate le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili”), tuttavia esso “portava però in sé i germi dell’imperialismo capitalista, che la nostra generazione ha visto ingigantire, sino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali. La nazione non è ora più considerata come lo storico prodotto della convivenza di uomini che, pervenuti grazie ad un lungo processo ad una maggiore unità di costumi e di aspirazioni, trovano nel loro Stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società umana; è invece divenuta un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possano risentirne. La sovranità assoluta degli Stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, poiché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo spazio vitale territori sempre più vasti, che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza, senza dipendere da alcuno”.

Questa visione eccessivamente negativa delle autonomie (nazionali) è il punto dirimente del discorso. Non si capisce come non ci si accorga del pericolo speculare all’eccesso di nazionalismo (da condannare) e che sta appunto nella semplice sostituzione della divinità. Arrivandosi a considerare la Federazione europea (e in seguito il governo mondiale) come un’entità divina e dal valore assoluto, la quale – come tale – esige pasti sacrificali. E che diventa di tal guisa quell’organismo (ben più potente di uno Stato-nazione) noncurante delle sofferenze altrui e che trova in sé stesso il proprio fine; ottenendo precisamente quello che in partenza si voleva (giustamente) assolutamente evitare. In pratica pare che l’idea sia che per evitare l’imperialismo si debba costruire l’impero. Non che uno Stato federale debba essere necessariamente imperiale. Ma può esserlo, soprattutto se cammin facendo assume i contorni di potenza. Qui si scambia l’assassino (la volontà di potenza, o – se si preferisce il termine – l’imperialismo) con l’arma del delitto (lo Stato-Nazione).

Ma cosa accade se l’unità europea goes wrong? Se l’Europa non diventa socialista nel senso del Manifesto? In effetti l’odierna realtà dell’Ue è ben diversa dal modello keynesiano cui pensano Spinelli e Rossi. Paradossalmente a quell’idea era molto più vicina la prima repubblica (con i suoi meriti e demeriti) di quanto lo siano le regole di Maastricht e l’ordoliberalismo degenerato di impronta tedesca che, per questa sua consistenza ibrida mercantilista e burocratica, riceve osservazioni critiche sia da liberali che da socialisti. Inoltre, se la federazione è un’assicurazione contro le guerre interne, non lo è né contro la possibilità di un regime oppressivo nei confronti dei suoi cittadini né verso possibili guerre esterne, che sarebbero a questo punto anche di maggiore dimensione. Non si dimentichi che l’Unione sovietica era un federazione. Quanto al sovranismo, è parola usata in modo surrettizio: con quel termine si intende appunto l’eccesso di nazionalismo, ma la sovranità è altro ed è un problema di filosofia politica e del diritto assai serio (e irrisolto), qualcosa da modellare e non da demonizzare perché, a meno che non si pensi all’anarchia, è impossibile eliminarla.

Creando lo Stato europeo in senso federale, la sovranità mica scompare. Semplicemente la si trasferisce ad un livello più alto (questo però non è sovranismo, essendo tale solo quello degli altri). Allora il discorso non deve appuntarsi sulle forme, ma sui contenuti dell’azione politica. Sulle libertà, sui checks and balances, sui livelli di governo, sulla distribuzione della sovranità, sul grado di autonomia, sui diritti di ogni tipo. Cosa che una volta si faceva, ad esempio quando nelle istituzioni europee si parlava del principio di sussidiarietà, che ora pare andato a finire nel dimenticatoio. Insomma, l’attenzione va posta sulle cose concrete, giudicando i risultati. Non si compra nulla a scatola chiusa. Una cosa è lo slancio ideale verso la pace in un continente storicamente martoriato da guerre fratricide, altro è la fede cieca. È questa impostazione metafisica (è stato uno studioso di sinistra, Furio Jesi, a scrivere parole di fuoco contro la macchina mitologica) che a mio avviso è la questione critica di fondo.

Se così è, una volta inquadrati nel contesto ideologico di riferimento anche i passaggi sulla proprietà privata e sulla struttura socialista della istituenda nuova società internazionale diventano ambigui. Tale ambiguità si ritrova amplificata nelle interpretazioni e nelle speculazioni degli epigoni degli autori: una nuova élite autoreferenziale (con molti seguaci), ricca e potente (condizione ben diversa da quella di confinati da un regime dittatoriale), che per il bene superiore (che può variare dalla protezione dalle pandemie al cambiamento climatico, dalla tutela del sistema pensionistico tramite l’apertura dei confini all’apologia strenua della globalizzazione purché pro domo nostra, dalla difesa dei “nostri valori” a quella intermittente delle altrui sovranità e alla preparazione alla guerra; non per forza obbiettivi immeritevoli, ma certamente strumentalizzati: l’importante è che si possa invocare un’emergenza) non vede l’ora di imporre un grande reset ai suoi sudditi.

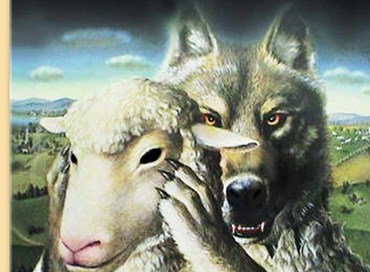

In questo senso il Manifesto non è affatto da leggere alla luce del suo tempo ma è sin troppo moderno. Ed è questa la ragione dei vari penosi meltdown cui si è assistito quando è stato (con ragioni più o meno fondate od approfondite) criticato: per i veri credenti del progresso è il libro sacro, e una critica equivale alla blasfemia. Ma questo vittimismo è ingannevole, tipico di lupi travestiti da agnelli (immagine simbolo della Fabian Society). Se si deve dunque riconoscere che nel documento in esame sono presenti un sincero sforzo costruttivo, la sensibilità verso chi ha bisogno e la tensione ad assicurare la pace nel continente, va quindi ribadito che ci sono parti oscure: elitismo, eccesso di teologia politica, mondialismo, metodo antidemocratico. Forse un giorno, forse, quando le coscienze saranno più evolute, allora si potrà giungere ad un mondo unificato. Ma ciò sarà un bene solo se avverrà attraverso un processo di maturazione spontaneo, non con una forzatura da parte di una élite rivoluzionaria che intende realizzare la sua concezione progressista della storia, dimentica che l’umanità è un legno storto. È così che, inevitabilmente, le migliori intenzioni degenerano nell’oppressione, nonostante i migliori auspici di cui sono notoriamente lastricate le strade per l’inferno.

A conferma, i semi della malerba si ritrovano non solo nella struttura ma nelle parole stesse del Manifesto. Ad esempio, va de plano che per realizzare un’Europa federale, e poi un governo unico mondiale, ma anche solo nell’ottica della globalizzazione, la lotta di classe deve essere abbandonata: “Man mano che i democratici logorassero nelle loro logomachie la loro prima popolarità di assertori della libertà, mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilmente ricostituendo le istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi (...) Il fronte delle forze progressiste sarebbe facilmente frantumato nella rissa fra classi e categorie economiche”.

Uhm... questa della rinuncia al conflitto sociale e rivendicare diritti in nome di un fine superiore mi pare di averla già sentita... in termini patinati e neo-liberisti (prima o poi ci si dovrà mettere d’accordo sul significato di questo termine) si può tradurre anche come “morire per Maastricht” oppure “compressione della domanda interna”. O anche con “resilienza”. Pertanto basta con la proprietà, se non del kit di sopravvivenza (cui personalmente consiglio di aggiungere la lima per le unghie e il “manuale della giovani marmotte”); purché sia omologato e marcato “Ce”.

Questo perché naturalmente per ottenere obiettivi di escatologia politica (come viene considerato in Spinelli il federalismo europeo) si è disposti a tutto, anche alla guerra. Avere un nemico, più o meno reale, è un valido strumento per raggiungere la coesione dei popoli d’Europa. Carl Schmitt ringrazia per vedere confermate le sue tesi. Così scrive Spinelli nei Quaderni europei: “Per quanto non si possa dire pubblicamente, il fatto è che l’Europa per nascere ha bisogno di una forte tensione russo-americana, e non della distensione, così come per consolidarsi essa avrà bisogno di una guerra contro l’Unione sovietica”.

Insomma, non solo il governo mondiale ma già la sola coesione europea (insomma, il progresso) vuole le sue vittime. Ma, almeno, per ottenere infine una pace giusta. Vengono in mente le parole di una canzone degli anni Settanta di un famoso cantautore napoletano: “arrivano i buoni, ed hanno già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminar... ma chi l’avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminar... Così i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l’ultima guerra che si farà”.

Aggiornato il 31 marzo 2025 alle ore 15:09