Perché Benedetto Croce è stato rimosso dal panteon dei padri della patria, se non addirittura della cultura nazionale, sebbene sia un gigante del pensiero filosofico e politico?

La risposta sta nella sua estraneità, ontologica, agli apparati materiali e spirituali del fascismo, del cattolicesimo, del comunismo, che hanno dominato l’Italia del ‘900. Tuttavia, come accade ai grandi spiriti nella storia, egli permeò in profondità le convinzioni di molti dei partecipi delle tre “chiese”, restandone fuori e combattendone senza requie le dottrine fondanti. E questo è il paradosso di quel Grande, che aveva “il vizio insopportabile della libertà”, come spiega Giancristiano Desiderio nel suo ultimo libro “Lo scandalo Croce”, appena edito da Liberilibri. L’Autore è un vero e serio studioso del filosofo, cui tra l’altro ha dedicato, sempre con Liberilibri, la fortunata e premiata biografia “Vita intellettuale ed affettiva di Benedetto Croce”. Il libro, cento pagine dense e istruttive, si compone dello scritto che lo intitola, corredato da un illuminante saggio bibliografico, e dalle voci “Borghesia, Vitalità, Opera” del precedente “Lessico crociano”.

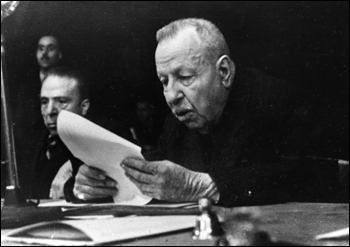

Scrive Desiderio: “Benedetto Croce è uno scandalo. Lo fu quando visse, quando pensò, quando lottò. Continua ad esserlo oggi con la sua opera. In cosa consiste la pietra dello scandalo? Nel rigore del pensiero, nella libertà della coscienza morale, nel carattere civile dell’azione politica”. Ai fascisti, Croce non poteva piacere perché ne condannò la violenza squadristica e passò all’opposizione del duce in nome dell’Italia libera e liberale. Ai cattolici (la Chiesa aveva messo all’indice le sue opere!), non poteva piacere perché incrollabilmente fedele ai principi cavouriani di separazione e indipendenza tra l’ordine politico e l’ordine religioso, cioè al “libera Chiesa in libero Stato”. Ai comunisti, non poteva piacere perché era un antifascista che non divenne né comunista né filocomunista, ma anticomunista, non per ragioni politiche contingenti ma per fede nella “religione della libertà” che il comunismo aborriva e conculcava in teoria e in pratica. Durante il fascismo, Benedetto Croce fu la prova vivente che la crescita del liberalismo era stata stroncata dal regime, mentre le masse, a destra e a sinistra, erano attratte dall’antilibertà dei totalitarismi. Dopo il fascismo, Croce fu la fiaccola di un liberalismo elitario sebbene influente. In patria egli fu sempre un isolato, guardato con sospetto e, addirittura, letto quasi di nascosto. Era stato ed era infatti scandaloso, inflessibile, solitario. Nemo propheta in patria. Ma, come ricorda Desiderio, “quando Croce morì, la stampa britannica lo salutò come il difensore dello spirito e l’ultimo grande uomo d’Europa: un Goethe del Novecento... Il prestigio internazionale di Croce era superiore all’autorevolezza nazionale”.

Desiderio sottolinea l’odio che i comunisti nutrirono verso Croce: “I comunisti, capeggiati da Togliatti, avrebbero di buon grado eliminato Croce come fu eliminato Gentile, ma il secondo delitto filosofico nel Novecento italiano fu evitato perché sarebbe stato controproducente... La dichiarazione di guerra nei confronti di Croce fu fatta direttamente da Togliatti che non potendolo eliminare ne volle la morte civile. La proverbiale e storica doppiezza del Migliore diede qui il meglio di sé bilanciando tra calcolo politico e discredito morale”.

Croce teorizzò, predicò, praticò la libertà, con laica morale pubblica e privata. Davvero scandaloso, nell’Italia sua e nostra.

Aggiornato il 06 aprile 2017 alle ore 16:18