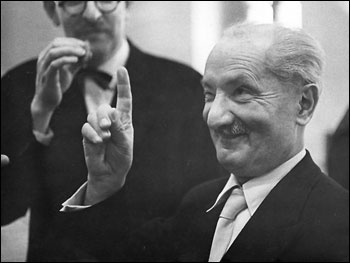

Bisognerà un giorno decidersi ad affrontare per le corna il tema del confronto definitivo con la filosofia di Martin Heidegger (nella foto), con le devastanti prospettive e costrizioni che impone all’uomo. E non sarà sufficiente, in questa riconsiderazione, porre attenzione sul pur grave capitolo dell’antisemitismo che gli viene imputato. Quello che a me pare urgente è un “agonizing reappraisal” del suo pensiero nella sua interezza.

Heidegger è considerato uno dei massimi, se non il massimo filosofo europeo del XX secolo. Non saprei dire quanto sia ancora attuale nella ristretta comunità dei suoi colleghi e dunque quanto determini ancora il corso del pensiero (europeo e non). Di certo, la sua influenza è durata a lungo - anche in Italia - diramandosi, per linee interne se non addirittura sotterranee, in ambienti non direttamente filosofici: la sentiamo affiorare sotto mille forme, anche inadeguate o mistificate, nella cultura giornalistica e nella quotidianità più kitsch. E appare evidente che il suo insegnamento ha profondamente marcato persino la dottrina teologica cattolica, almeno quella professata da Papa Ratzinger: anche lui, del resto, tedesco, docente di livello universitario e dunque culturalmente e spiritualmente affine al professore di Friburgo. Le conseguenze di questa compenetrazione sono evidenti e di non poco conto, in particolare - sempre per la Chiesa - nel momento in cui il sinodo convocato da papa Francesco sta investendo di una appassionata ricerca questioni delicate, nella cui interpretazione una “lettura” di stampo heideggeriano può essere decisiva.

Non si può non cogliere - per avviare il discorso - l’affinità, la compenetrazione, in rinvio continuo tra l’insegnamento di Papa Benedetto XVI e quello di Heidegger su un punto centrale di quella che potremmo chiamare la fenomenologia o l’antropologia della modernità: vale a dire l’avversione nei confronti della tecnologia, vista dai due (ma anche da altri, si intenda) come un fattore negativo e distruttivo di valori essenziali all’uomo. Da questa repulsione (per la tecnologia e, in fondo, per la scienza) nasce l’avversione per l’Occidente e i suoi valori portanti, accusati di una adesione totale ai miti, appunto, della tecnologia più esasperata. La polemica contro l’Occidente arriva fino ad una visione catastrofica, distruttiva, apocalittica del suo futuro. Ratzinger (con Heidegger) è, in questo, continuatore del pensiero di Oswald Spengler, un altro tedesco, noto per un’opera monumentale, “Il tramonto dell’Occidente”, appunto. Quando l’opera usci (1917), cioè alla fine della Prima guerra mondiale, ebbe uno straordinario successo: l’umiliazione nazionale per il Trattato di Versailles (1919) e poi la depressione economica del 1923 sembrarono dar ragione a Spengler. Con il nazismo, la Germania ha tentato di scrollarsi dalle spalle l’onta della sconfitta, ma il pensiero di Spengler ha tenuto ancora banco, ed ha avuto peso su Heidegger e, attraverso lui, su Ratzinger.

In definitiva, questi apocalittici pensatori raccolgono le briciole del pensiero nietschiano. Però Nietzsche una giustificazione al suo pessimismo lo aveva: ai suoi tempi, in effetti, l’impalcatura secolare della cultura europea (Occidentale, in altri termini) stava crollando, certezze fino allora inviolabili si sgretolavano, tra le crepe si infiltravano immagini, forme e pulsioni diverse. Nasceva, al posto dello statico immaginario fino ad allora dominante, un pensiero, un immaginario mobile, mutevole, dalle apparenze accattivanti e, se si vuole, ingannevoli. Ma la rivoluzione era necessaria per consentire le maggiori conquiste della modernità, conquiste che reggono le strutture del mondo di oggi e senza le quali la nostra vita sarebbe inconcepibile e impossibile. Questa mobilità (e, sì, relativa inquietudine) non è una espressione del negativo, anzi: l’uomo di oggi ha abbastanza bene imparato (o sta imparando) a convivere con questa fluidità strutturale, comincia (o dovrebbe cominciare) a capire che la mobilità è una conquista dello spirito, lo rafforza e lo arricchisce, consentendogli “avventure” ma anche certezze impensabili fino a poche generazioni fa.

La globalizzazione ha i suoi problemi, spesso difficili a risolvere, ma è anche la griglia che consente al mondo intero - a tutti gli uomini, indipendentemente da colore, razza, religione e cultura - di condividere e di beneficiare dei processi (in)formativi essenziali. Fino a poche generazioni fa, il mondo non europeo, extraeuropeo, era visto come un mondo di esseri inferiori, di una umanità arretrata, immobile, da valutare solo come portatrice di variegati, folkloristici costumi. Non sono un esperto di etnologia, ma credo che fino a Lévi-Strauss (più o meno) vigesse tra quegli scienziati la convinzione che il mondo non Occidentale, tra Africa, Asia ed Americhe, fosse irretito nelle spire del cosiddetto “pensiero selvaggio”, il “pensiero dei primitivi”, con le sue categorie mentali preconcettuali e prerazionali. Oggi, l’umanità è omologata (una iattura, per “terzomondisti” e “quartomondisti”, che cercarono a lungo di scongiurarla) ma sappiamo con certezza che è una umanità di soggetti equipollenti, equivalenti, capaci di conversare e comprendersi gli uni con gli altri, non più separati da barriere insuperabili, spesso sfruttate solo per consentire il dominio di alcuni pochi a danno dei più.

Tutto questo rivolgimento è stato portato dalla scienza e dalle tecnologie ad essa collegate. Rifiutandosi di riconoscerlo e di accettarlo, il pensiero di Heidegger (e di Ratzinger) è stato ed è incapace di comprendere l’attualità e di dare un contributo alla soluzione dei problemi che essa deve affrontare. Heidegger è un pensatore egoisticamente eurocentrico, spaventato dalla diversità, dalla polifonia del reale, che egli visibilmente odia. Possiamo ancora utilizzarlo fruttuosamente? A me pare di no. Ma su di lui e sulla negatività della sua filosofia credo occorrerà ancora tornare.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:36