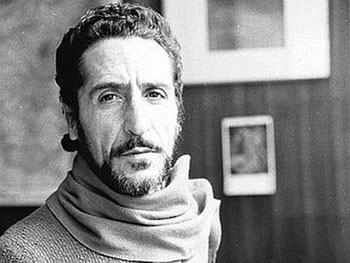

A distanza di anni è necessario ricordare il coraggio e la passione civile di uomini che non esitarono, pur sapendo di esporsi al rischio di perdere la propria vita, a denunciare il fenomeno mafioso. Sono trascorsi trent’anni dalla sera del 5 gennaio del 1984, quando il giornalista Giuseppe Fava venne ucciso dai killer della mafia dinanzi all’ingresso del Teatro Verga di Catania. Rai Tre, per ricordare la figura del grande intellettuale siciliano, ha trasmesso nella prima serata del 5 gennaio un docufilm intitolato in modo significativo “I ragazzi di Pippo Fava”. Un’opera utile si per conoscere la personalità di Fava, sia per sapere come interpretava il fenomeno mafioso e le sue implicazioni antropologiche e politiche.

Nel film viene raccontata in modo emozionante la vicenda professionale del giornalista e dei suoi giovani collaboratori. Fava, durante la sua vita professionale, ha lavorato a lungo per “Il giornale del sud”, di cui è stato anche direttore, prima di decidere di fondare il mensile “I Siciliani”. Per lunghi anni ha coltivato la sua passione letteraria e intellettuale scrivendo libri e testi drammaturgici per il teatro. Il docufilm è importante perché accanto a scene di finzione compaiono le registrazioni delle conferenze che Fava tenne sia in Sicilia sia nelle altre regioni d’Italia. Nel corso di queste conferenze, con grande rigore intellettuale e morale, Fava descriveva la natura del fenomeno mafioso, mosso dalla volontà di indagare e svelare la dimensione del potere occulto e le sue connivenze nel mondo delle istituzioni.

Proprio nel corso di una di queste conferenze, con lucidità sorprendente Fava osservava come la mafia non fosse più un problema circoscritto soltanto alla Sicilia ma destinato ad inquinare la convivenza civile sia dell’Italia sia del mondo. Infatti secondo Fava, se è vero che la civiltà siciliana ha nel corso dei secoli beneficiato della contaminazione con la cultura greca e romana e con quella normanna ed araba, oltre che con quella spagnola, non si può negare sul piano storico che ha prodotto il fenomeno mafioso. Altro non è la mafia, secondo quanto pensava Fava, che l’applicazione dell’intelligenza alle attività delinquenziali per ricavare enormi profitti.

Ciò che colpisce, a distanza di tanti anni, è la capacità di dire la verità sul problema della mafia, mentre il mondo della informazione della sua terra era silenzioso rispetto al conformismo collettivo che imponeva di tacere e di non affrontare questo problema decisivo e fondamentale. La rivista “I Siciliani” ebbe notevole successo grazie a numerosi articoli che raccontavano i rapporti di connivenza esistenti tra il mondo della politica siciliana e il livello più alto e sofisticato della mafia. Nella redazione della rivista, Giuseppe Fava volle come suoi collaboratori giovani giornalisti, ai quali seppe trasmettere con esemplare rigore la passione civile ed intellettuale senza la quale non è possibile esercitare la professione giornalistica.

Infatti, come ha ricordato suo figlio Claudio nel docufilm, il direttore de “I Siciliani” non si limitò a formare dei bravi professionisti, ma seppe infondere nell’animo dei suoi giovani collaboratori la convinzione etica che il giornalista deve essere animato dalla nobile aspirazione a raccontare la verità, non fermandosi a registrare quanto appare sulla superficie del mondo reale. Giuseppe Fava in un suo indimenticabile articolo, citando un celebre giudizio dato dal generale Dalla Chiesa, vittima della ferocia mafiosa, parlò prima di essere ucciso dei quattro cavalieri della apocalisse, riferendosi ai signori che a Catania avevano il dominio sugli appalti pubblici. Questi signori, come il generale Dalla Chiesa aveva intuito, senza il favore e il sostegno della mafia non avrebbero potuto estendere la loro attività imprenditoriale sulla città di Palermo.

Per Fava era difficile, già agli inizi degli anni Ottanta, delineare una distinzione tra il mondo dell’economia sana e legale e quella malavitosa. Intervistato da Enzo Biagi, fatto questo che viene riportato fedelmente nel film, Giuseppe Fava, commentando i tanti funerali di Stato celebrati in suffragio di quanti tra magistrati ed esponenti delle istituzioni rimasero vittime della ferocia brutale della mafia, non ebbe esitazione a dichiarare che sul palco delle autorità, in quelle circostanze dolorose, c’erano anche i mandanti politici dei delitti perpetrati dalla mafia. Fu anche molto polemico e usò parole caustiche nei confronti degli intellettuali siciliani, ai quali muoveva il rimprovero di essere abituati a frequentare i salotti della borghesia e di non essere capaci di impegnarsi nella società per contrastare la mafia in modo aperto.

Nel docufilm vi è in particolare una scena che rimane scolpita nella mente dello spettatore. Antonio, un collaboratore della rivista diretta da Fava, è figlio di un notaio siciliano. Lo zio di Antonio, interpretato sul grande schermo da Leo Gullotta, dopo la morte di Giuseppe Fava, conversando con il nipote lo invita a abbandonare l’isola e l’attività giornalistica, poiché per lui è impossibile che in Sicilia possa esserci il tanto invocato cambiamento. Lo zio paragona Antonio a Don Chisciotte e all’Orlando Furioso. Dinanzi a queste parole pronunciate da suo zio, Antonio, memore degli insegnamenti ricevuti da Giuseppe Fava, replica dicendo che esiste il dovere morale di dire la verità sulla mafia e sulla sua pericolosità per la democrazia italiana. Un docufilm che dimostra come nel nostro Paese ci sia ancora bisogno di un giornalismo libero ed indipendente.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 20:01