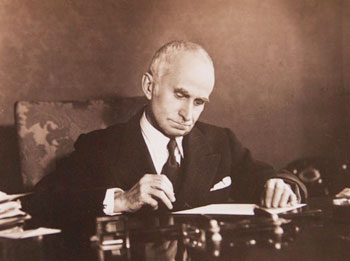

Quando Luigi Einaudi scriveva le sue Prediche Inutili o In lode del Profitto, gli effetti del liberalismo condiviso da tutti quei paesi che nel tempo sarebbero divenuti i Grandi del pianeta non si erano ancora manifestati nella loro ampiezza. Luigi Einaudi esprimeva quindi il suo pensiero sui temi dello sviluppo e delle politiche economiche e sociali con il conforto di un bagaglio ancora parziale di riscontri ma con una sua visione di economista e soprattutto di politico che ben sapeva valutare il futuro.

Il nostro vantaggio rispetto a Einaudi, beninteso puramente temporale, non certo di dottrina, è quello di avere avuto l’opportunità di giudicare tempi e regimi.

E’ dunque divenuto ormai un dato storico e incontrovertibile il fatto che le democrazie occidentali abbiano consentito ai popoli da esse governati di godere di un periodo di benessere e di pace condivisa che dura da oltre mezzo secolo mai precedentemente registrata.

Sottolineato che l’applicazione dei principi democratici quali il voto universale, la libertà di stampa e di espressione trovano presso queste democrazie la loro massima possibilità applicativa (cosa questa che si tende spesso a dimenticare), anche riguardo il diffuso benessere, il merito è attribuibile all’applicazione dei principi del liberalismo che ha spalancato a tutti le porte della democrazia economica attraverso la libertà d’impresa.

I risultati tangibili di questa rivoluzione sono stati la estensione della proprietà della casa a larghi strati di cittadini ai quali è stata consentita inoltre la capacità economica dell’acquisto di beni di lunga durata; l’istruzione di base resa obbligatoria e le intervenute promozioni sociali; la possibilità di impieghi di risorse nei settori della sanità e dell’assistenza che ha dato come risultato un allungamento delle aspettative di vita. Solo per citare alcuni dei vantaggi resi possibili dai sistemi di governo attuali. Tutto merito di un incremento di disponibilità economica che solo il liberalismo, e con esso il capitalismo, sono riusciti a ottenere.

La negazione di tali meriti e comunque la denuncia di storture che, secondo alcuni, sarebbero curabili solo per il tramite di politiche falsamente sociali, è dettata solo da falliti ideologismi ottocenteschi quando non anche da cinico calcolo politico.

Ciò non toglie che, come avviene per tutte le attività che riguardano particolarmente il governo dei popoli, anche le forme di democrazia ancorate al liberalismo possano essere migliorabili attraverso auspicabili evoluzioni; per far ciò sarà tuttavia opportuno focalizzare l’attenzione su intervenute forme di capitalismo viziate alla base della sua formazione per essere questa di matrice statalista o agganciato a oligopoli protetti che non ubbidiscono alle leggi del libero mercato e che del capitalismo esprimono la deriva peggiore e distruttiva della sana economia.

In altri termini, la intrapresa, l’innovazione, l’impiego di capitali iniziali, il lavoro, quando producono ricchezza all’interno delle regole che le società liberali si sono date, diventano ricchezza anche collettiva. Al contrario, quando le regole saltano o vengono aggirate, quando vi è un eccesso di intervento dello stato, quando si impone un regime dirigista che spesso si accompagna con l’incompetenza, quando si dà spazio alla corruzione e alla criminalità, quando non si premia il merito, allora la ricchezza privata e collettiva diminuiscono e si avvia un percorso che porta inevitabilmente alla recessione, come è possibile costatare soprattutto in questo momento di patologica decrescita, e non crisi momentanea come si vuole far credere, in particolare italiana.

Intendo ricchezza collettiva quindi, e non limitata e godibile solo dal singolo che l’ha prodotta, poiché la ricchezza prodotta, anche se inizialmente indirizzata al privato che l’ha resa possibile, si riversa successivamente, attraverso il prelievo fiscale, attraverso la creazione di posti di lavoro, e infine per un effetto di domino, anche perché ulteriormente impiegata, sulla comunità tutta. Anzi, quando talune ricchezze raggiungono dimensioni grandiose, diventano frequenti i casi di elargizioni a volte macroscopiche a favore di iniziative benefiche a carattere sociale spesso attive su scala mondiale. E gli esempi che possono illustrare questo fenomeno certo non mancano.

Diverso è invece il caso di quando lo stato, apparentemente liberale ma inquinato da sacche di dirigismo e da una nomenklatura sua propria che si chiude in se stessa e si tramanda, non solo limita e toglie spazi all’azione dei singoli, ma consente attività mascherate come liberali e in realtà protette. Esso genera dunque forme di ricchezza diffusa in cerchie limitate e ristrette, fortemente privilegiate, che vengono oggi comunemente individuate come “caste”, e alle quali vengono consentiti compensi, tutti e comunque legittimi, in quanto generalmente giustificati dalle leggi che le stesse “caste” producono a loro beneficio o a beneficio di coloro che li servono, fuori di ogni logica di merito. Questi benefici si rivelano per conseguenza quasi sempre immeritati rispetto le funzioni svolte e i risultati conseguiti. A questi si aggiungano poi le azioni di soffocamento della democrazia economica da parte di potentati i quali, cresciuti a dismisura su basi specialmente corruttive, impediscono una sana operatività competitiva, la sola come detto in grado di generare ricchezza diffusa.

L’Italia, e per conseguenza i suoi cittadini, soggiogata da una forte componente di potere statalista e di potere economico contiguo allo stato, invasa e martoriata com’è da poteri criminali, pur riuscendo ancora a esprimere una imprenditoria sana e fattiva, non riesce a esprimere completamente il suo potenziale per causa di questa forma di capitalismo improprio e di arricchimento estorto che, in luogo di generare ricchezza, è riuscito a esaurire le sue antiche risorse civili, materiali e morali.

La missione lungimirante di una politica che voglia tendere a diffondere benessere e sicurezza, non potrà prescindere dall’esaltare e favorire l’iniziativa privata, adusa al rischio, quando questa agisca nelle regole, e dall’avversione a forme di profitto direttamente statalista, o dallo stato derivato, che altro non è che il parassita che ha depauperato di risorse l’intera comunità nazionale.

Pressoché tutte le attuali democrazie avanzate consentono la convivenza alle due modalità, sana e attiva l’una e parassita l’altra, con le quali la ricchezza si forma. Esse non sono sufficientemente analizzate, distinte e focalizzate dall’opinione pubblica, che stenta a individuarne le differenze per poi adottare le contromisure atte a contenere i danni e le ingiustizie generate dalla seconda. Anche per questo motivo l’Italia non si trova tanto a dover gestire una “crisi”, che è per definizione momentanea, quanto a dover curare una grave e perdurante patologia.

Aggiornato il 04 aprile 2017 alle ore 16:04