L’integrazione tra uomo e macchina è un processo radicato nella storia dell’umanità. Fin dai primi strumenti preistorici, l’uomo delle caverne ha cercato di superare i propri limiti attraverso l’ausilio di strumenti realizzati con le proprie mani. Questi utensili, essenziali per la caccia, la pesca e l’agricoltura, rappresentano il primo esempio di questa integrazione tanto utile quanto necessaria per l’acquisizione di risorse.

Allo stesso modo, oggi utilizziamo quotidianamente strumenti informatici, elettronici e meccanici, che non sono altro che l’evoluzione di quella primordiale spinta al superamento dei limiti. Anche in campo medico, l’integrazione uomo-macchina è una realtà consolidata, grazie a dispositivi come i pacemaker, gli impianti cocleari, le valvole cardiache e le protesi di vario tipo che migliorano la qualità della vita.

Le macchine inoltre sono in grado di svolgere compiti ripetitivi e pericolosi in sicurezza, con maggiore precisione e velocità rispetto agli esseri umani, e grazie a loro sono stati ottimizzati i processi produttivi. Se però da un lato alcune mansioni vengono automatizzate e si aprono nuove opportunità di occupazione nei settori della tecnologia, della scienza dei dati e della gestione di sistemi complessi, dall’altro rischiano il posto di lavoro tutte quelle figure che svolgono compiti manuali.

Proprio per questo sono necessarie politiche di riqualificazione e supporto per i lavoratori che saranno costretti a cambiare attività, tenendo presente che è possibile che si determini una polarizzazione del mercato del lavoro, con una divaricazione tra le figure più qualificate e professionalizzate e quelle a bassa competenza.

L’integrazione uomo-macchina porterà una serie di mutamenti nella società e nel modo in cui lavoriamo, comunichiamo, ci relazioniamo e viviamo. È stato così con la prima Rivoluzione industriale ed è deducibile che la stessa cosa stia già avvenendo con l’attuale, anche se le forme che questi cambiamenti assumeranno non possiamo ancora individuarli con certezza. Il cambiamento non possiamo prevedere in che direzione andrà, le variabili in gioco sono molteplici e i dati di cui disponiamo ci dicono quello che è successo o al massimo ci parlano del presente, sul futuro possiamo fare solo previsioni che potrebbero essere smentite. Nulla è destinato perché nulla è stato determinato e gli uomini rimangono gli artefici del loro destino. Sarebbero utili meccanismi di feedback costante in maniera che le critiche anche le più pessimistiche possano servire come punti di partenza per risolvere problemi ed aprire nuove vie per l’innovazione attraverso un approccio multidisciplinare per esplorare scenari inediti.

Con l’aumento della dipendenza dalle tecnologie digitali si corre il rischio però che le aziende e le infrastrutture pubbliche diventino ancora più vulnerabili ad attacchi informatici, proprio per questo è necessario investire in misure di sicurezza adeguate a proteggerle sia in pace che in guerra.

Non è da sottovalutare anche il fatto che l’Intelligenza artificiale potrebbe iniziare ad essere programmata per prendere decisioni in modo autonomo o per suggerirle agli utenti che potrebbero abituarsi a non decidere più da soli portando a una riduzione della facoltà di valutare situazioni complesse. Se le persone diventassero troppo dipendenti dalla tecnologia, uno qualsiasi dei suoi fallimenti (come blackout, malfunzionamenti, o cyberattacchi) potrebbe avere conseguenze devastanti, lasciando gli stati impreparati di fronte a questi eventi.

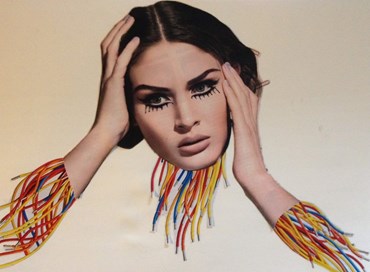

Tutto questo potrebbe portare a una “deumanizzazione” crescente, con il rischio di alterare l’essenza stessa dell’umano, definita da qualità intrinseche come la coscienza, l’esperienza soggettiva, la capacità di amare, creare, e provare emozioni.

L’integrazione con la macchina porterà certamente a una estensione delle potenzialità umane, ma se si alterano le caratteristiche che ci differenziano dal resto del creato, significa che l’umano forse evolverà in qualcosa di nuovo.

Secondo Andy Clark e David Chalmers, la mente si estenderà oltre il cervello biologico per includere strumenti e tecnologie che aiuteranno a pensare e agire ampliando e modificando forse la nostra umanità.

Ma se gli individui scegliessero consapevolmente di integrare la loro corporeità con la tecnologia, la loro vita sarebbe un’autentica espressione della loro volontà? Come afferma Rudolf Steiner ne La Filosofia della Libertà “libero è solo l’uomo in quanto in ogni momento della sua vita egli sia in grado di seguire se stesso… soltanto l’uomo può darsi da sé l’ultima finitura”.

Una persona può avere diverse identità (lavorativa, sociale, online) che coesistono. Prima che una di queste identità venga “osservata” o utilizzata in un contesto specifico (come un’interazione online o offline), tutte esistono in una forma di sovrapposizione, non definite esclusivamente in uno stato.

Un individuo potrebbe essere gentile e riservato nella vita reale ma assertivo e persino provocatorio in un forum online. Questa dualità riflette la natura della sovrapposizione dove, fino a che non si “misura” o si entra nel contesto, tutte le possibilità sono in atto.

In meccanica quantistica, uno stato quantico è descritto da una funzione d’onda (ψ), prima di una misurazione, questa rappresenta una sovrapposizione di tutti i possibili stati che il sistema può assumere. Per l’identità umana, possiamo immaginare che ognuno di noi abbia una “funzione d’onda” di possibili identità o comportamenti. Analogo agli stati fondamentali in cui può collassare un sistema quantistico (come gli stati di spin di un elettrone), le identità umane possono “collassare” in uno stato specifico quando si trova in un contesto particolare. Per esempio, la tua identità professionale potrebbe essere uno “stato di base” quando sei al lavoro.

Nella sovrapposizione, gli stati possono interferire l’uno con l’altro, producendo effetti che non si vedrebbero se gli stati fossero isolati. In termini umani, questo potrebbe riflettere come le diverse parti della nostra identità influenzano mutualmente le nostre azioni e percezioni. Ad esempio, l’identità online può influenzare il comportamento offline e viceversa.

Non si possono conoscere simultaneamente con precisione infinita due proprietà coniugate (come posizione e velocità) e in un contesto umano, ciò potrebbe riflettere il compromesso tra l’identità pubblica e privata, o tra autenticità e rappresentazione. Più cerchiamo di definire una parte della nostra identità, meno chiara diventa l’altra.

Le diverse componenti della nostra identità possono interferire tra loro, come le onde in fisica quantistica. Ad esempio, l’identità lavorativa potrebbe influenzare il modo in cui si interagisce socialmente, similarmente all’interferenza costruttiva o distruttiva tra stati quantistici.

L’autenticità è un processo di scoperta e sviluppo del proprio sé interiore. Incoraggia gli individui a liberarsi dalle influenze esterne e dalle aspettative sociali, per scoprire la propria individualità unica. Questo processo richiede un’intensa auto-riflessione e un impegno a vivere in accordo con i propri valori e ideali. Essa si realizza attraverso un percorso di autosovranità spirituale, che è una responsabilità e un compito di vita che contempla crescita, indipendenza intellettuale e morale. Solo attraverso la scoperta e l’espressione del proprio sé, l’individuo può raggiungere la vera libertà.

L’interazione tra autenticità e tecnologia è un tema complesso che tocca vari aspetti della vita contemporanea: dalla costruzione dell’identità, alla comunicazione e alla creatività. Nella cultura moderna, l’autenticità è associata all’espressione individuale e alla ricerca di un’identità personale genuina.

Ma la tecnologia offre piattaforme come quelle dei social in cui esprimere aspetti dell’identità che potrebbero non trovare spazio nella vita quotidiana. Permette alle persone di connettersi con chi condivide le stesse passioni o idealità creando comunità virtuali. Nasce così la “persona online” che differisce significativamente da quella in carne e ossa. In questo contesto mentre si offrono mezzi per mantenere legami a distanza, si rischiano relazioni meno profonde e vere, dove la comunicazione digitale sostituisce quella fisica. E così la volontà di proteggere la propria privacy online può portare persino all’anonimato o pseudonimato, ad una “non-identità”, con il rischio che si creino simulazioni così convincenti da mischiare reale e virtuale, distorcendo la percezione dell’io.

Donna Haraway con il suo controverso Manifesto Cyborg per questo azzarda che l’integrazione con la tecnologia può essere una forma di nuova autenticità, dove l’ibridazione tra umano e macchina rappresenta un nuovo discutibile modo di essere autentico attraverso un processo continuo di costruzione e ricostruzione dell’identità. Processo che diventa autentico a suo dire in quanto scelto, creato e vissuto consapevolmente dall’individuo. La distinzione così tra reale e artificiale diventa meno rilevante nel mondo “cyborg” dove si fondono sia la natura biologica che le estensioni tecnologiche.

Martin Heidegger ci aveva già avvertito che “la tecnica non è solo un mezzo, ma un modo di rivelare. Ciò che si rivela non è la natura in sé, ma la natura come risorsa” essa è una forza che modifica la nostra esperienza del mondo.

E per Marshall McLuhan “il medium è il messaggio. Questo è semplicemente perché il carattere di qualsiasi medium o tecnologia influisce su come percepiamo e interagiamo con il mondo”. Ciò implica che l’autenticità nell’era dei media tecnologici risiede anche nel mezzo con cui ci rapportiamo, perché esso modifica la nostra esperienza.

Come scrive Luciano Floridi “siamo diventati info-sapiens, esseri che vivono in un ambiente informativo, e la nostra identità è sempre più plasmata dalle tecnologie digitali”.

La sfida per l’uomo contemporaneo è vivere in questo paesaggio tecnologico mantenendo la barra dritta sul senso di sé, perché come afferma Søren Kierkegaard “le nature profonde non perdono mai la memoria di sé stesse e non divengono mai altro da quello che sono state”.

L’integrazione uomo-macchina è un tema che tocca profondamente la nostra intimità, aprendo scenari inediti e potenzialmente sconvolgenti che possono portare persino a una nuova forma di coscienza “aumentata”. Si sollevano pertanto numerosi interrogativi che rimangono aperti su di essa ed il suo sviluppo come quelli legati alle implicazioni morali e sociali di una vita interiore “aumentata” o ibrida e a cui è difficile dare una risposta univoca e coerente.

“Potremmo diventare una specie nuova, ma a quale costo per la nostra essenza?” come ci ha avvertito Yuval Noah Harari. Solo l’uomo concreto, dotato di senso critico e autodisciplina, ancora appassionatamente “umano”, saprà dominare queste potenti tecnologie, stando sempre attento a scegliere come utilizzarle senza divenirne strumento o, peggio ancora, appendice.

Il futuro dell’integrazione uomo-macchina non è predeterminato ma plasmato dalle scelte umane. Oscilliamo tra l’ottimismo della prospettiva della crescita personale e collettiva, e il pessimismo dei possibili rischi di alienazione e una perdita di autenticità.

La sfida è aperta come anche la riflessione su cosa ancora significhi “umano”.

“Nella società della trasparenza, non sembra esserci più spazio per essa, perché tutto viene esposto alla luce della visibilità digitale lasciando poco spazio per la profondità e la privacy” Byung-Chul Han ne La società della trasparenza.

Aggiornato il 18 febbraio 2025 alle ore 15:36