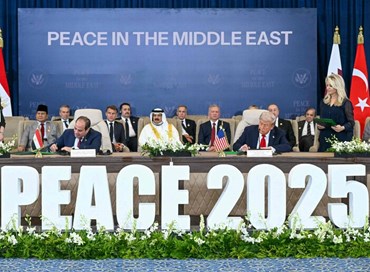

Nella giornata di ieri, in cui si è celebrato di trionfo politico-diplomatico di Donald Trump, l’accusa che negli ultimi mesi ha più volte risuonato nell’aria come un saggio monito e un’esortazione alla pace ha prodotto un alone nuovo, rivelando i colori cinerei di una ipocrisia tanto solerte quanto stantia. In questi due anni di guerra, la critica più frequente che è stata rivolta a Israele ha infatti riguardato la presunta sproporzione della sua reazione a seguito degli attacchi del 7 ottobre 2023, e ieri proprio quella sproporzione è risultata decisiva per il conseguimento di una pace che potrebbe avere conseguenze epocali.

La critica, avanzata dall’Onu, da buona parte dei governi occidentali e anche dalla Chiesa Cattolica poggiava sul principio di proporzionalità del diritto internazionale umanitario: in base a questo principio, ogni singola operazione militare dovrebbe bilanciare il vantaggio militare atteso con i danni collaterali ai civili. Era tuttavia evidente che la proporzionalità non poteva e non doveva essere misurata in base a un rapporto numerico tra le vittime, ma doveva essere valutata rispetto a un obiettivo strategico, che nel caso in questione consisteva nello sradicare Hamas dal potere a Gaza per impedire che si ripetessero altri 7 ottobre e ottenere, nel contempo, il rilascio degli ostaggi ancora vivi prima possibile.

In questo senso, rispetto a questi legittimi obiettivi, un’operazione proporzionata al numero delle proprie vittime – per esempio con circa mille o duemila morti – sarebbe stata solo una sterile vendetta che avrebbe posto Israele sullo stesso piano di Hamas, rafforzando la narrativa del gruppo jihadista senza eliminare la minaccia di nuove stragi.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare che l’elevato numero di vittime provocato dalla reazione israeliana è imputabile in gran parte all’uso cinico e spietato della popolazione di Gaza come scudo umano da parte di Hamas. Non occorre immaginare civili trascinati con la forza davanti ai missili. Gaza, con i suoi due milioni di abitanti stipati in 365 km², era di per sé uno scudo umano collettivo: i razzi venivano lanciati da cortili e tetti di abitazioni, i tunnel passavano sotto scuole e ospedali, le centrali di comando si mimetizzavano in zone civili. In simili condizioni, colpire un obiettivo militare senza causare danni civili era praticamente impossibile.

In ogni caso, nonostante queste circostanze estreme, per valutare il numero di civili morti a Gaza, che fanno sempre riferimento a quelli indicati da Hamas, può essere utile guardare alle altre guerre che si sono svolte in zone densamente abitate negli ultimi cinquant’anni. A Mosul, nella battaglia del 2016-2017 per liberare la città dall’Isis, morirono circa 9-11 mila civili su 1,5 milioni di abitanti, cioè circa 700 morti ogni 100 mila abitanti. A Raqqa, nel 2017, l’offensiva della coalizione contro l’Isis causò circa 1.600 morti civili stimati, con un tasso superiore a 800 ogni 100 mila abitanti. Ad Aleppo, nel 2016, l’assedio delle forze siriane e russe provocò oltre 21 mila morti civili, più di 1.100 ogni 100 mila abitanti. A Grozny, tra il 1999 e il 2000, la capitale cecena fu praticamente rasa al suolo dall’esercito russo, con stime di 25-30 mila civili uccisi, cioè oltre 6.800 per 100 mila abitanti.

In nessuno di questi scenari bellici esisteva un territorio capillarmente militarizzato come quello di Gaza né ci fu un uso altrettanto sistematico della popolazione civile come scudo umano. A Gaza, con 65-67 mila vittime civili stimate da Hamas su 2,1 milioni di abitanti, il tasso è intorno a 3.100 per 100 mila. Pur essendo un numero molto alto, non si tratta di un dato inedito: rientra piuttosto nel quadro delle guerre urbane moderne, dove le perdite civili sono sempre enormi e maggiori di quelle militari, cosa a maggior ragione difficilmente evitabile quando i militari non sono riconoscibili e sono mescolati ai civili.

Gaza non è dunque un’eccezione, ma un capitolo di un problema sistemico della guerra in zone di guerra densamente popolate. Coloro che sostenevano esistesse la possibilità per Israele di ridurre il numero di vittime civili proponevano alternative che avrebbero implicato un assedio più lungo, operazioni speciali più mirate, un uso maggiore della fanteria al posto dei bombardamenti, ma tutte queste scelte di strategia militare avrebbero significato tempi più lunghi, e cioè ancora più tempo con gli ostaggi nelle mani di Hamas, perdite militari più alte per Israele e la possibilità per il nemico di riorganizzarsi e resistere ancora più a lungo. Per questo Israele ha scelto di comprimere i tempi, anche a costo di assumersi la responsabilità di un maggior numero di vittime civili nello stesso lasso di tempo, il che non significa tuttavia un numero minore nel lasso di tempo più lungo che si sarebbe rivelato poi necessario.

I critici d’Israele ritengono che ciò violi comunque il principio di proporzionalità, ma di fronte alla minaccia esistenziale rappresentata da Hamas la vera sproporzione sarebbe stata fermarsi a una mera punizione simbolica, che avrebbe assunto solo il significato di una vendetta. E qualsiasi vendetta che comporti un eccidio di civili in risposta a un altro eccidio avrebbe potuto avere solo due conseguenze: porre Israele sullo stesso piano criminale di Hamas alimentando l’odio antisemita in tutta la Palestina e nelle società occidentali; e il non ridurre in alcun modo le probabilità che stragi come quella del 7/10 potessero ripetersi in futuro e, anzi, semmai accrescere tale probabilità.

Una reazione proporzionata in senso aritmetico avrebbe, cioè, rafforzato Hamas e lasciato intatta la possibilità di nuovi massacri. La reazione che risulta sproporzionata agli occhi dei suoi critici è stata invece per Israele l’unica commisurata a un fine legittimo: quello di estirpare il potere di Hamas da Gaza. Il criterio di proporzionalità, in una guerra che si svolge in un territorio densamente abitato e capillarmente militarizzato, è invece assolutamente fuorviante e non solo avrebbe comportato il rafforzamento della posizione di Hamas, ma non avrebbe contribuito a risolvere il problema degli ostaggi e avrebbe accresciuto comunque l’isolamento internazionale di Israele.

Oltre a tutto questo, ed è la cosa più importante, sarebbe stato un crimine gratuito, inutile e controproducente, ovvero tutto ciò che può rendere un crimine ancora più esecrabile. Ecco dunque, in sintesi, ciò che veniva auspicato da capi di governo, organizzazioni internazionali come le Nazioni unite e persino dalla Chiesa cattolica quando sostenevano che Israele non aveva rispettato un simile principio di proporzionalità: l’attuazione di un crimine gratuito e controproducente tanto per Israele quanto per la pace.

In altri termini, chi ha accusato fino ad oggi Israele di aver realizzato una vendetta sproporzionata non solo non ha compreso che non si trattava di vendicare alcunché, dato che la vendetta è sempre un segnale rabbioso d’impotenza foriero di una sconfitta, ma ha auspicato una reale vendetta gratuita e criminale piuttosto del legittimo tentativo di estirpare il potere di Hamas da Gaza onde evitare che in futuro potessero ripetersi episodi come quello del 7/10 e cercare di liberare i pochi ostaggi ancora in vita.

Se oggi gli accordi di pace appena firmati dalle parti riuscissero a conseguire gli obiettivi che si prefiggono, e se sarà possibile far seguire alla pace anche il riconoscimento reciproco tra un nuovo Stato palestinese e quello Israeliano, ciò potrà accadere proprio perché Israele non ha intrapreso la via auspicata dai sostenitori del “criterio di proporzionalità”, ma perché ha agito perseguendo l’obiettivo legittimo di estirpare definitivamente dalla Striscia di Gaza il potere di Hamas.

Purtroppo, quest’organizzazione terrorista e islamista non si è fatta scrupolo di utilizzare, in contravvenzione della quarta convenzione di Ginevra, i propri civili come scudi umani dopo aver massacrato con modalità degne delle SS quelli israeliani, e ha preferito investire i molti aiuti ricevuti da mezzo mondo, e anche dallo stesso Stato ebraico, non nel miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini di Gaza, ma nella militarizzazione del suo territorio per poter poi utilizzare i propri civili come vittime sacrificali e strumenti di pressione presso l’opinione pubblica e i governi occidentali.

Il quadro attuale delle accuse rivolte ad Israele è quindi abbastanza pretestuoso, ed è aggravato dal fatto che i suoi critici non sarebbero affatto privi di argomenti efficaci per mettere a nudo gli errori, che pur sono abbastanza evidenti, del governo israeliano. Tutti i governi presieduti da Netanyahu sono stati infatti caratterizzati dal proposito di affossare la possibilità di un futuro Stato palestinese, vedendo nella sua nascita un pericolo per la sicurezza di Israele. Tutta la sua politica verso la Cisgiordania è andata in questa direzione e invece di cercare di differenziare la propria politica verso l’Autorità nazionale palestinese da quella verso Hamas ha sempre perseguito una strategia espansionistica in Cisgiordania volta essenzialmente a precludere la nascita di uno Stato palestinese che riconoscesse a Israele il diritto di esistere.

Ma contrariamente a quanto ha sempre ritenuto Netanyahu, uno Stato palestinese non costituirebbe affatto per Israele un pericolo maggiore di quello rappresentato da un popolo senza Stato che minacci incessantemente Israele con azioni di tipo terroristico da altri Paesi islamici. Se anche, infatti, un nuovo Stato palestinese dovesse decidere di muovere guerra a Israele, come Netanyahu ha sempre paventato, sarebbe comunque più agevole difendersi dagli attacchi di un altro Paese sovrano che non da quelli portati avanti da gruppi terroristici ospitati da diversi Paesi islamici sul loro territorio.

Quando infatti un conflitto avviene tra due Stati sovrani che si riconoscono reciprocamente il diritto di esistere, ogni attacco può essere seguito da un contrattacco legittimo, fino alla vittoria o alla sconfitta. La guerra, in questo caso, pur continuando a provocare effetti tragici e disumani come sempre accade, può rientrare più facilmente nei contorni di legalità previsti dal diritto internazionale, mentre quando un attacco proviene da un popolo senza Stato, privo di un esercito ufficiale e con miliziani terroristi che si nascondono tra la popolazione civile, la reazione militare, per quanto legittimata dalla necessità di difendersi, rischia inevitabilmente di assumere l’aspetto di un massacro. Non a caso, in questi due anni una delle accuse più ricorrenti mosse a Israele è stata proprio questa: lo Stato ebraico avrebbe massacrato, attuando addirittura un genocidio, un popolo inerme e senza Stato.

Basterebbe questa circostanza per comprendere che uno Stato palestinese sarebbe un fatto positivo sia per la sicurezza d’Israele sia per quella di tutta l’area mediorientale, tanto che anche gli accordi di pace appena firmati potranno realizzare davvero una pace duratura solo se coinvolgeranno, oltre che i Paesi arabi che sostengono il patto di Abramo, anche l’Autorità nazionale palestinese nella amministrazione di Gaza, perché solo a questa condizione il nuovo Stato palestinese potrà costituire una barriera efficace contro il proliferare del terrorismo antisemita.

Più in generale, la scommessa di una stabile pace futura tra due Stati che si riconoscano reciprocamente il diritto di esistere potrà essere vinta solo se, già in questa fase, si sapranno creare le premesse necessarie a rendere possibile la loro futura pacifica convivenza, che tuttavia si potrà consolidare solo dopo le prossime elezioni in Israele o comunque dopo la formazione di una nuova maggioranza di governo, evenienza questa a cui sembra aver alluso ieri Donald Trump quando alla Knesset, rivolgendosi a Netanyahu, ha detto del leader dell’opposizione Yair Lapid che “He’s a very nice opposition leader. He’s a nice man”.

In ogni caso, i destini del nuovo Stato palestinese sembrano legati strettamente a quelli della nuova maggioranza che governerà in Israele, e rappresenta dunque una scommessa nella scommessa. Ma la strada per arrivare ai due Stati e a una pace duratura è stata aperta, e tutto lascia intendere che non potrà più essere abbandonata senza incorrere in conseguenze nefaste per entrambi i popoli e per tutta la comunità democratica internazionale.

Aggiornato il 14 ottobre 2025 alle ore 12:33