Un giorno sì, un giorno no, il Corriere della Sera riscopre la borghesia, addirittura chiamandola per nome, fino a spingersi a intitolare: “Il pilastro dell’Occidente era la borghesia” (8 luglio 2025). Avete capito bene. Se non siete giovani, ricordate sicuramente l’urlo sinistro “fascisti, borghesi, soltanto pochi mesi”, sia che abbiate impugnato lo slogan per colpire qualcuno, sia che ve l’abbiano invece spaccato in testa. La borghesia, nel secolo scorso il nome e la categoria più esecrati dalla politica per ordine di Carlo Marx che pure vi scorgeva un pregio storico (i borghesi, terrorizzati, si vergognavano di esserlo), adesso preferiscono chiamarla “classe media”, un nome asettico, modernizzante, per stare al passo con i tempi. Pure quelli che ne hanno rispolverato il ricordo, se non il concetto sotto falso nome, vi si riferiscono in modo inappropriato. Del resto, i miliardari di oggi non equivalgono in tutto e per tutto ai magnati di ieri. E non è solo una questione di quantità ma di qualità, per intenderci.

Una volta, ad un capitano d’industria potevamo ben riferirci con l’espressione “gran borghese”, anche per sottolineare che non doveva la ricchezza al sangue o all’eredità. Adesso chi userebbe la stessa espressione per un Elon Musk o un Jeff Bezos, sebbene fattisi da soli? I signori del nostro Rinascimento, che addirittura fondavano signorie, venivano meno dalle armi che dalla terra, dal commercio, dalla banca. Erano largamente borghesi nobilitati dal denaro e legittimati dalla preminenza politica. Ma non erano grand’uomini solitari, bensì la manifestazione apicale di una struttura sociale ed economica plasmata dai caratteri umani che la vita urbana, libera e responsabile, sviluppava, provvedendo un benessere individuale e cittadino che andava ben oltre la comunità municipale e gli orizzonti del contado.

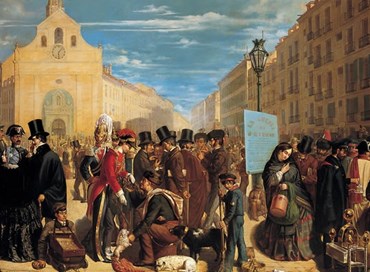

La borghesia, figlia e madre dell’etica liberale, comincia a formarsi specialmente qui in Italia agli albori del Basso Medioevo, raggiungendo il massimo fulgore nel 1800, il “secolo borghese”, che ne segna il definitivo trionfo piuttosto fuori che dentro l’Italia, di suo impegnata nel Risorgimento, la gigantesca impresa politica compiuta pure da personalità in larga parte ascrivibili alla classe borghese. Questa classe di patrioti, che fecero l’Italia e governarono fino al 1919, ebbe il suo inequivocabile codice di vita: il liberalismo. “Ma il liberalismo – ha scritto il grande pensatore Panfilo Gentile – non fu un semplice legato storico, una fedeltà al passato. Fu la definizione attuale e coerente degli ideali, dei bisogni, degli interessi della società del tempo e della classe che la dirigeva. Non tanto era una formula dottrinale astratta, una teoria, quanto una concezione della vita concretamente incarnata in una classe, caratterizzata da un forte senso della personalità e perciò altrettanto fortemente attaccata alle libertà, presidio delle sue prerogative. Come borghesia umanistica, che onorava l’ingegno e gli studi, che preferiva le professioni indipendenti ed era educata ad avere su ogni cosa delle opinioni proprie – continua Panfilo Gentile – fu sensibile alle libertà dell’intelligenza. Come borghesia di proprietari terrieri, gelosa dei suoi diritti patrimoniali, fu interessata alla conservazione di quell’ordine liberistico che li riconosceva e proteggeva. Come ceto di élite, fornito di orgoglio personale e familiare, insofferente alle irreggimentazioni gregarie – conclude Panfilo Gentile – si prospettava la società ideale come un ordine stabilito sul maggiore rispetto possibile dell’individuo, sul minimo delle imposizioni autoritarie” (Il tramonto dei notabili, in “Democrazie mafiose”, 2005, pagina 275).

Una borghesia siffatta non esiste più, non tanto per l’ovvia considerazione che i tempi son cambiati, quanto piuttosto per la ragione fondamentale che i borghesi, che pure sopravvivono come nicchia antropologica, hanno smarrito il liberalismo, storico codice della loro specie. Tuttavia, quando pure ne trovano un tomo ancora leggibile e provano ad applicarlo, riscontrano ch’è stato modificato al punto di aver perso la coerenza interna e di essere diventato un coacervo accozzato di prescrizioni. Le interpolazioni ne hanno modificato i precetti. Sicché cotali borghesi, perdipiù diseducati dalla scuola e dalla famiglia a concepire e condursi secondo i capisaldi morali, giuridici, politici, economici di quel codice, cioè l’etica borghese, non capiscono più chi siano davvero in quanto ceto; quale sia il loro posto nella società; quali valori debbano difendere e promuovere.

La “classe media” di oggi indica una categoria sociologica, non un ceto politico. Viene identificata dalle statistiche del reddito disponibile (spesso non imponibile), non da un’etica sua specifica. I valori a cui è interessata sono di natura economica piuttosto che morale. Non possiede un codice suo proprio in grado d’improntare la società nel complesso. Anzi, spesso pare rancorosa verso il sistema che le consente di raggiungere quella medietà che la contraddistingue e alla quale ambisce come prova del successo economico se non sociale. Soprattutto, la classe media non è una classe politica perché né si percepisce né costituisce una élite politica. La declamata inattualità del liberalismo è legata al tramonto della borghesia vera e propria, storicamente caratterizzata, mentre l’avvento della classe media non ha rappresentato affatto un avvicendamento di ceti borghesi. Infatti gli attacchi più distruttivi al liberalismo, codice etico della borghesia, sono stati sferrati, dopo le teorie e le pratiche dei socialismi più o meno collettivistici, dallo statalismo pseudo protettivo e dall’interventismo pseudo riformatore patrocinati in primis dal ceto medio sotto l’influenza ideologica dell’intellighenzia progressista, peraltro politicamente multicolore, invasata dalle leggi e dalle spese quanto indifferente al debito, rimettendo la finanza pubblica alla buona volontà dei custodi.

“Sarebbe avventato – obietta proprio Panfilo Gentile – argomentare da quanto precede l’inattualità del liberalismo. Il tramonto dei notabili non significa la scomparsa delle classi medie, né della loro vitalità. Esse rappresentano la grande riserva del liberalismo. Ed il problema è solo di renderle strumentalmente idonee ad assumerne la difesa. L’avvenire del liberalismo – conclude Panfilo Gentile – è legato alla sopravvivenza e alla vitalità dei ceti medi”. Mentre l’obiezione è veritiera, non così purtroppo la conclusione di Gentile, originata da un’ottimistica previsione però di molti decenni fa. Le classi medie non sono scomparse, ma rivolgono la loro vitalità piuttosto contro che a favore del liberalismo, considerandolo, in linea di massima, quanto meno “sorpassato” senz’averne neppure masticato, non dico digerito, la sostanza vitale.

La classe media, smarrita e divisa, senza un comune orgoglio di ceto, non nutre quell’idem sentire de Republica che potrebbe farle esprimere visibilmente l’idoneità e la capacità indispensabili per la guida politica della nazione. Se non sembrasse troppo, direi che la classe media non esercita un’egemonia culturale in grado di trasformarsi in egemonia politica tramite il suffragio elettorale. Senza esagerare, aggiungerei che la classe media ha smarrito (tradito?) la missione di assumere la difesa del liberalismo. Per miopia ha seriamente danneggiato, ancorché non ancora reciso, il ramo della libertà su cui nondimeno è seduta.

Aggiornato il 21 luglio 2025 alle ore 10:12