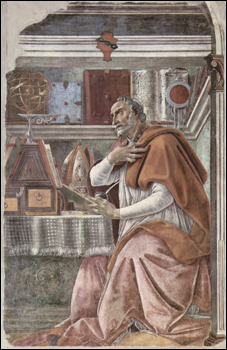

Nel 416 dopo Cristo Sant’Agostino terminava il suo capolavoro, “La città di Dio”. Vi aveva posto mano nel 413, sollecitato da un evento che aveva scosso fin nelle fondamenta l’Impero romano, vale a dire l’intero mondo allora “conosciuto”, quello compreso tra le impenetrabili foreste germaniche, le desolate sabbie del Sahara e le impervie montagne partiche. L’evento fu il “Sacco di Roma” ad opera dei Visigoti di Alarico, nel 410 dopo Cristo. Nell’agosto di quell’anno, dopo un lunghissimo assedio, la capitale del mondo, inviolata dai tempi dei Galli di Brenno, aprì le porte ai barbari e per tre giorni venne abbandonata al saccheggio. Alarico fece risparmiare i luoghi di culto, in particolare la Basilica di San Pietro. Uno storico contemporaneo scrisse che l’ordine di Alarico che proclamava inviolabili i luoghi di culto, nei cui recinti non poteva essere ucciso nessuno, “fu l’unica causa che impedì l’intera demolizione di Roma”. Lo sgomento si diffuse e naturalmente si cercarono le cause dell’evento. Alcuni lo interpretarono come un presagio della fine del mondo. I seguaci della religione romana tradizionale sostennero però che fosse venuta meno la protezione delle antiche divinità, e quindi ritennero responsabili i cristiani e la progressiva cristianizzazione dell’Impero, che ne avrebbe indebolito le difese e rammollito le basi morali. Con il suo capolavoro, Agostino intese difendere i cristiani da queste accuse, ma il risultato dell’opera fu molto più importante: nasceva con questo libro l’ottica, la prospettiva, diremmo l’“ideologia” del Medioevo, con le sue contraddizioni ma anche con le sue costruttive innovazioni e fecondità.

Tra le motivazioni della vittoria di Donald Trump viene portata, come principale, la paura degli americani (o di una loro parte cospicua) per la “invasione” di ispanici attraverso le labili frontiere del Messico. Sarebbero dieci milioni i ladinos più o meno regolarizzati che vivono tra la California, il Texas e gli Stati limitrofi. Di conseguenza, il primo, immediato provvedimento annunciato dal nuovo presidente degli Usa è stato l’impegno a cacciare i clandestini - definiti di per sé, a priori, spacciatori, banditi, e così via - e ad erigere un muro di oltre duemila chilometri attraverso la frontiera; un’opera il cui costo - ha puntualizzato Trump - sarà pagato dal Messico. La paura dell’immigrazione è condivisa anche in Europa, dove vediamo ogni giorno centinaia se non migliaia di profughi provenienti dall’Asia o dall’Africa sbarcare - i fortunati che non muoiono affogati - sulle coste italiane o filtrare attraverso le frontiere dei riluttanti Paesi dell’Est europeo.

Questa paura viene indicata come la “madre” di tutte le paure, di tutte le fobie, le angosce che investono oggi l’Occidente se non il mondo intero. Michele Ainis (“La Repubblica”, 15 novembre) ne fa un conciso, sarcastico elenco: “Matrimoni instabili, lavori precari, trasferimenti di città”; ma anche il “rischio demografico” di un pianeta affollato da sette miliardi di persone tra uomini e donne, il “rischio ecologico” accentuato dal “surriscaldamento globale”. Ovviamente, incombe sempre “il rischio atomico” minacciato dalle 16mila testate nucleari sparse per il mondo (70 in Italia); e come dimenticare “il rischio idrico” e il “rischio economico” che non deriva solo dalla “crisi dei mercati”? Infine, “è la diseguaglianza, la forbice tra Nord e Sud del nostro pianeta (90 a 1, in base al reddito procapite) che alimenta tensioni nonché - per l’appunto - le migrazioni” che ci terrorizzano.

In apparente contrasto, Ernesto Galli della Loggia (“Corriere della Sera”, stessa data) sottolinea che, se è vero che grazie al “liberismo-globalizzazione centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà”, e “la gigantesca redistribuzione delle risorse su scala mondiale… è stata e sia moralmente giusta”, ciò però è accaduto “a spese, in sostanza, di una parte non indifferente dei cittadini europei e americani”, nei cui Paesi “le diseguaglianze tra i redditi e le differenze di status sono di conseguenza aumentate di molto”. Per Galli della Loggia, “la Destra e la Sinistra europee tradizionali non solo si sono accorte con molto ritardo di come si stavano mettendo le cose, ma quando pure lo hanno fatto - trovandosi oltretutto alle prese con la crisi economica sopraggiunta nel 2008 - non hanno saputo poi cosa fare… assecondando così, “addirittura, i processi di disgregazione dei legami sociali”. Non so se Galli della Loggia qui si riferisca all’introduzione del divorzio, alle leggi sull’aborto e l’eutanasia, eccetera, comunque lo scenario che ci tratteggia è davvero apocalittico.

L’elezione di Trump alla presidenza Usa ha avuto almeno il pregio di far emergere di colpo, e propagare/propalare, tutte le ansie finora sottaciute o rimosse dagli esponenti dell’élite intellettuale dell’Occidente, siano uomini politici o giornalisti, opinionisti, commentatori, politologi, ecc., anche - fino a ieri - progressisti e difensori delle situazioni determinate da quelle che ora vengono da loro denunciate come imperdonabili colpe e mostruosi errori. Per combinazione, il bubbone della crisi non è scoppiato in Europa, responsabile, con la sua Destra oltreché la sua Sinistra, di tante malefatte, ma negli Stati Uniti. Ovviamente anche qui il capro espiatorio è stato immediatamente trovato: è l’afroamericano Barack Obama - sospetto persino di essere un musulmano velato - incapace a raddrizzare le sorti e le prospettive del suo Paese. Solo pochi riescono ad ammettere che l’America fu gettata nel baratro non da lui ma dalla dissennata politica muscolare di George W. Bush - vabbè, con il conforto dell’europeo Tony Blair. Contraddizioni intellettuali che si aggiungono alle contraddizioni oggettive del nostro tempo.

Ainis riferisce che già nel 1929 Sigmund Freud doveva constatare che “l’uomo moderno ha rinunziato alla possibilità d’essere felice in cambio di maggiore sicurezza”. Quell’epoca fu definita da Mario Praz come “età dell’ansia”, rappresentataci magistralmente da “The Waste Land” di Thomas Eliot. Evidentemente stiamo passando attraverso un’epoca non molto dissimile, se non peggiore.

L’elezione di Trump viene presentata oggi come una scelta felice, una promessa di cambiamenti positivi, di un’età nuova, se non proprio di una età dell’oro. Secondo Heidegger, Ratzinger, Severino e altri pensatori di vaglia, invece, non c’è scampo o speranza, la nostra età è allo sfacelo epocale, perché è - sic et simpliciter - l’età del nichilismo: per raddrizzarne le sorti insomma, a loro avviso, ci vuole ben altro che un abile immobiliarista newyorchese.

Ahimè. Se dovremo affrontare anche noi un nuovo Medioevo, ci manca come guida il nuovo Sant’Agostino.

Aggiornato il 09 aprile 2017 alle ore 19:40