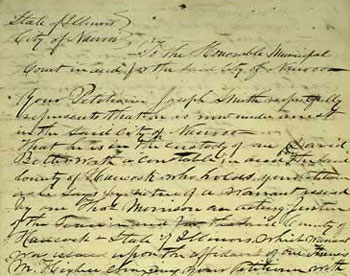

Come è noto, l’Habeas corpus rappresenta un istituto di fondamentale importanza nello sviluppo delle garanzie a difesa dell’individuo contro gli arbitrii dello Stato. Con l’Habeas corpus Act, il Parlamento inglese, nel 1679, stabilì, infatti, che nessun cittadino potesse essere privato della sua libertà personale in modo arbitrario, potendo sempre appellarsi a un giudice e ottenere, eventualmente, la libertà dietro cauzione. Nel XXI secolo si potrebbero immaginare ormai scontate certe garanzie e ridotto al minimo, da parte dello Stato moderno, l’utilizzo degli strumenti di privazione della libertà personale. Ma purtroppo non è così. Nell’era di Internet, dei calcolatori quantistici e delle realtà virtuali, gli istituti a garanzia delle libertà dell’individuo si palesano, invece, ancora del tutto insufficienti e, nonostante l’apparente sviluppo dei regimi democratici nel mondo, continuiamo ad assistere a ingiustificabili arbitrii e prepotenze del Grande Leviatano. L’elenco delle prepotenze, poi, anche nella nostra “evolutissima” Europa, sarebbe ben lungo da elencare, non ultime quelle perpetrate attraverso gli strumenti fiscali.

In Italia la situazione è nota: tributi considerati, e non da oggi, eccessivi nella loro misura e spesso irragionevoli; servizi pubblici che, nonostante l’alto livello di tassazione, risultano del tutto inefficienti; forti disuguaglianze tra i contribuenti. In realtà, la sempre più forte tensione tra le istanze degli individui e il funzionamento degli apparati statali, pone una questione ben più complessa, dibattuta da secoli, ma ritornata di grande attualità soprattutto negli ultimi decenni: se, cioè, lo Stato possa sorgere ed affermarsi senza violare i diritti degli individui ovvero se i diritti degli individui e lo Stato possano, effettivamente, essere conciliati. Che uno Stato “minimo”, in cui non via sia alcuna violazione dei diritti individuali, sia senz’altro possibile non è, infatti, un punto di vista da tutti condiviso. Basti pensare alla scuola di pensiero che fa capo a Murray N. Rothbard e ai modelli sociali che propone. D’altronde, se l’idea dello Stato e della sua indispensabilità è ancora, almeno in Europa, profondamente radicata, va riconosciuto che sempre più diffuso è il vagheggiamento da parte degli individui di una società capace di governarsi senza bisogno di ricorrere all’amministrazione pubblica, divenuta da tempo sinonimo di inefficienza, sperpero e corruzione. Proprio per queste ragioni, sarebbe improprio e fuorviante ricondurre la situazione italiana a una semplice crisi della politica.

Per comprendere le problematiche attuali è, invece, necessario muovere dalla profonda crisi, storico-evolutiva, dello Stato e delle amministrazioni pubbliche e dall’esigenza di rilanciare un sistema di tutela dei cittadini, che tenga adeguato conto dell’innovazione tecnologica e dei profondi mutamenti che ha determinato. L’Habeas corpus non basta più nel terzo millennio. Nell’epoca di Internet e della comunicazione globale è diventato sempre più importante godere, piuttosto, di un Habeas mentem, di strumenti, cioè, in grado di garantire l’autonomia intellettuale del singolo, mettendolo al riparo dal conformismo e dall’omologazione mediatica. La garanzia delle libertà nella società del presente e, ancora di più, in quella del futuro, passa, infatti, attraverso la rinnovata consapevolezza del ruolo della nostra autonomia intellettuale.

L’unico strumento in grado di tutelarci veramente dal rischio di nuove forme di totalitarismo, forse già dietro l’angolo, come la storia della Grande Crisi del 1929 ci potrebbe insegnare. Appellarsi ad uno Statuto della libertà di pensiero e ad una palingenesi delle intelligenze e delle coscienze potrebbe sembrare paradossale in un momento in cui è evidente solo la crisi economica e l’inefficienza delle istituzioni pubbliche. In realtà, a fronte del degrado sistematico della vita pubblica e del vergognoso spettacolo di corruzione e di arrivismo che ci offre, possiamo solo puntare su un profondo rinnovamento morale e intellettuale della nostra classe dirigente. Václav Havel, il grande letterato e drammaturgo, già Presidente della Repubblica Ceca, ha scritto: «Senza valori e obblighi morali comunemente condivisi e ampiamente radicati, né la legge, né il governo democratico e nemmeno l'economia di mercato funzioneranno correttamente».

(*) Stefano Amore, Magistrato, Presidente di Proposta per l’Italia

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:49