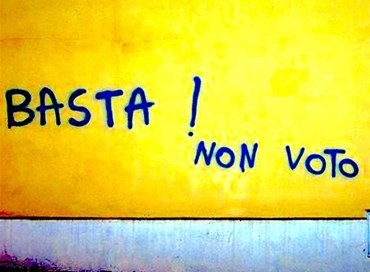

Ha generato tanto dibattito la narrazione di una società che diserterebbe le urne come reazione all’esclusione sia politica che economica. Un gruppo di storici lettori de L’Opinione mi ha chiesto perché la popolazione non vada a votare in maniera massiva, soprattutto perché la gente non partecipi più alla vita politica. L’immobilismo scettico di gran parte del corpo elettorale italiano ci apparirebbe in tutto il suo dramma se confrontassimo le percentuali di affluenza alle urne di oggi con gli appuntamenti politici nel ventennio 1950/1970.

È stato dimostrato come i popoli reagiscano così quando avvertono di essere esclusi dalla crescita economica. Soprattutto quando s’innesta una sorta di percezione collettiva che i benefici vengano distribuiti in modo diseguale, creando disuguaglianze sociali a cospetto della pubblica amministrazione, con relativo aumento di quella che oggi è irreversibile povertà: è evidente che nel mondo digitalizzato, gestito dal capitalismo fiscale e bancario di sorveglianza, dalla povertà non si possa sortire. Nel mondo della prima rivoluzione industriale era possibile entrare in fasi di povertà e poi riuscire ad affrancarsi socialmente ed economicamente: queste porte girevoli oggi sono bloccate. Questo è dovuto anche all’alta disuguaglianza nel percepimento dei redditi come nel consolidamento delle ricchezze. Ci sono postazioni reddituali intangibili, veri e propri privilegi, parimenti ghetti di povertà simili a una prigione. L’elettore si sente escluso, perché il sistema ha sempre più limitato l’accesso a servizi e opportunità. Poi in troppi casi la crescita economica propagandata dai media si realizza a scapito di alcune fasce della popolazione: come nel caso dell’esclusione sociale che tocca artigiani e contadini, professionisti e redditi bassi, che si manifesta con la difficoltà di queste categorie a sostenere i costi di beni e servizi essenziali. Altri fattori che possono portare alla diserzione delle urne, alla non partecipazione, sono l’esclusione anche dalla precarietà lavorativa, in buona compagnia della mancanza di accesso alla buona istruzione e sanità. Quindi la nostra società esclusiva, e a-lavorativa, dichiara il suo fallimento negli incapaci strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, e senza considerare la scure della giustizia che quotidianamente s’abbatte sui più economicamente vulnerabili.

Un’eccessiva concentrazione di ricchezza in mano a una ristretta minoranza aveva generato la grande depressione del 1929: modello politico-economico che dimostra scientificamente come l’esclusione della maggior parte della popolazione dai benefici della crescita produca disastri e conflitti sociali.

Oggi la popolazione avverte una sorta di esclusione sociale legata all’impossibilità economica di accedere a beni e servizi considerati necessari, se non obbligatori, per partecipare alla società che impone modelli e regole tecnocratiche. Parallelamente c’è una parte che beneficia, per rendita di posizione, delle nuove tecnologie e dell’esponenziale arricchimento elettronico (i gestori della finanza per conto del capitalismo di sorveglianza): questa minoranza vive a pieno nel cosiddetto paradosso di Jevons, godendo dei miglioramenti tecnologici che aumentano l’efficienza delle risorse; quindi, aumentano il consumo di quelle risorse anziché diminuirlo; sono i fruitori di beni digitalizzati, di tecnologia, di moneta elettronica. Questa gente partecipa a leggi e politica a proprio uso e consumo, costruendo paletti d’esclusione contro il resto della popolazione, quelli che poi non votano.

Così la nostra società sclerotizza le disuguaglianze nell’accesso a servizi e opportunità: la disuguaglianza economica influisce sull’aspettativa di vita, sull’accesso a servizi essenziali come assistenza sanitaria, istruzione, servizi igienico-sanitari.

I giovani percepiscono prima di altri le difficoltà a ottenere un’autonomia economica stabile, e per i gestori tecnocratici dovrebbero rassegnarsi alla precarietà lavorativa, quindi all’elevata esposizione al rischio di povertà: la risposta dei giovani è il non voto. Così più si viene esclusi dalla crescita economica e meno si partecipa al voto.

“Primum vivere, deinde philosophari”, prima vivere e poi fare filosofia, sentenziava Hobbes riesumando Orazio. È la metafora del Cervantes, che dimostra come pochissimi seguano a pancia vuota un Don Quijote. La gente avverte la mancanza sul territorio dei corpi intermedi, ovvero degli strumenti di conciliazione politica: e la risposta è il non voto. Perché oggi la politica non fa nulla di pratico per lenire le difficoltà della vita economica.

Aggiornato il 31 ottobre 2025 alle ore 11:53