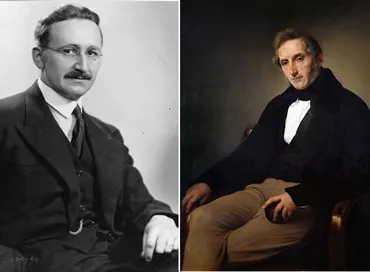

Conversazione immaginaria tra Friedrich A. von Hayek e Alessandro Manzoni

Villa Reale di Monza, fine maggio. La luce attraversa le vetrate della biblioteca d’onore, rimbalzando sul legno lucido e sulle coste dei volumi antichi. Seduti uno di fronte all’altro, Friedrich A. von Hayek e Alessandro Manzoni si scambiano riflessioni su passato e presente. Davanti a loro, una tazza di tè fumante e due pile di libri: Menger, Mises, I Promessi Sposi, Prediche inutili di Luigi Einaudi e La libertà e la legge di Bruno Leoni.

Manzoni: Professore Hayek, sono felice di incontrarla in un luogo così carico di storia. Ho letto i suoi scritti con grande interesse: lei descrive con rigore ciò che io ho cercato di rappresentare narrando. Vorrei cominciare chiedendole questo: che cos'è, per lei, la libertà? E come possiamo difenderla in un mondo dove le buone intenzioni sembrano giustificare ogni intervento sul comportamento umano?

Hayek: La libertà, per me, è la condizione in cui ciascun individuo può agire secondo i propri piani, nel rispetto di regole generali che non siano imposte per fini specifici. Non si tratta dell’assenza di ogni regola, ma della presenza di un ordine giuridico che non discrimini, non pianifichi, non imponga. Quando lo Stato oltrepassa questo limite, quando si fa artefice dei fini individuali, diventa inevitabilmente oppressivo, anche se agisce con buone intenzioni. Difendere la libertà, oggi, significa ricordare che siamo tutti ignoranti e fallibili, la conoscenza è dispersa, che nessun potere centrale può sapere cosa è meglio per tutti. E significa opporsi al paternalismo di chi pretende di governare le vite altrui in nome del bene comune. Tuttavia, bisogna anche rammentare che libertà non significa arbitrio: essa richiede responsabilità. L’individuo libero è anche l’individuo responsabile, chiamato a rispondere delle proprie scelte, dei propri successi e dei propri errori. Senza responsabilità, la libertà degenera; senza libertà, la responsabilità è illusoria.

Manzoni: Professore, nel mio scritto sul tumulto del pane del 1628 ho descritto un popolo esasperato, guidato non dalla ragione ma dalla paura, alimentata da leggi miopi e da autorità che pretendono di imporre l'equità col decreto. Ricordo come quelle misure abbiano prodotto solo caos e ingiustizia. Ma non è forse prevedibile? Quando lo Stato presume di sostituirsi alla società, anche i bisogni più semplici diventano pretesto per l’arbitrio. Oggi si torna a parlare di controllo dei prezzi, di sussidi, di “giustizia alimentare” come se tutto ciò non avesse precedenti. Possibile che si ignori ancora che la pretesa di governare i consumi porta inevitabilmente a reprimere le libertà?

Hayek: Sì, mio caro Manzoni. Nei miei scritti ho cercato di spiegare teoricamente ciò che Lei ha raccontato e plasticamente rappresentato. Ogni tentativo di controllare i prezzi o la produzione nasce dall’illusione di una mente onnisciente al vertice, capace di comprendere e dirigere l’infinità di decisioni individuali che formano l’economia. Questa è, come la definisco, la “presunzione fatale”: l’idea che l’autorità possa sostituirsi al libero scambio tra esseri umani che agiscono secondo conoscenze locali, spesso inarticolate, ma preziose. Il mercato, come lei ha intuito narrando l’assurdo delle gride, non è una macchina da regolare: è un processo dinamico di scoperta, dove i prezzi fungono da segnali, dove l’errore ha un costo e il successo una ricompensa. Interferire con questi segnali — con tetti, divieti, imposizioni — significa oscurare l’intelligenza collettiva e distruggere il coordinamento spontaneo. Quando lo Stato ignora questa dispersione della conoscenza, ciò che segue è penuria, privilegio e dipendenza.

Manzoni: La dispersione della conoscenza... Parole sue, ma esperienza mia! I miei personaggi si muovono in un mondo dove nessuno sa tutto, ma tutti capiscono qualcosa: l’oste che intuisce il pericolo, l’avvocato che si rifugia nel formalismo, il frate che ascolta i dolori del popolo, la monaca che incarna il dramma dell’imposizione. È nella somma delle loro esperienze che si disvela la verità, non nella volontà del potente. Si pensi al cardinale Federigo: è forse l’unico a capire perché rinuncia a comandare, e preferisce persuadere. La verità non sta mai in cima, sta nei dettagli, nella trama fitta dei vissuti individuali. Eppure, oggi si fa l’inverso: si accentrano le decisioni in nome della competenza, si celebrano le intelligenze astratte, si dimentica che nessun disegno, per quanto lucido, può sostituire l’umile tessitura della libertà concreta.

Hayek: Esatto. Le élite tecnocratiche confondono l’istruzione con la conoscenza utile. Ma ciò che tiene insieme una società non è il sapere codificato, è la pratica condivisa, il rispetto delle regole spontanee, la libertà di tentare e fallire, e la capacità di apprendere dagli errori. Menger lo ha scritto chiaramente: le istituzioni più solide non sono quelle imposte dall’alto, ma quelle che nascono e si consolidano attraverso l’esperienza storica, l’imitazione, l’adattamento. La famiglia, il linguaggio, il diritto, persino il denaro — sono tutti prodotti dell’evoluzione sociale, non della progettazione statale. E lei, con la sua letteratura, ha colto questa verità meglio di molti economisti: l’ordine autentico non si decreta, si scopre. È nel dettaglio della vita quotidiana, nei gesti ripetuti, nelle scelte libere e spesso imperfette degli individui, che si costruisce un tessuto sociale vitale. Distruggere questi meccanismi spontanei significa recidere le radici vive della convivenza civile.

Manzoni: E la proprietà? Io non sono mai stato rivoluzionario. L’ho sempre sostenuto che la rivoluzione comincia dove finisce il diritto. La proprietà è garanzia di dignità, autonomia, responsabilità. Nei “Promessi Sposi”, la perdita o la minaccia alla proprietà spesso coincide con la perdita di libertà: pensiamo a Renzo, costretto a fuggire, o ai contadini che patiscono carestie e requisizioni. La proprietà, anche modesta, è presidio contro l’arbitrio, è limite al potere. E invece oggi la si tassa, la si vincola, la si demonizza. A cominciare da quella immobiliare, che in Italia è stata tradizione e rifugio, ma che oggi è considerata un lusso, un peso, un bersaglio fiscale. Come se l’indipendenza materiale fosse un vizio da estirpare.

Hayek: La proprietà è il pilastro della libertà individuale. Chi non possiede nulla, dipende sempre da qualcuno: dal datore di lavoro, dallo Stato, da una provvidenza che spesso è solo controllo mascherato. E la tassazione crescente, soprattutto se colpisce la casa, il risparmio, la successione, è un modo per indebolire l’indipendenza materiale, rendere tutti più fragili e più controllabili. Mises lo ha evidenziato in modo appropriato: chi vuole comandare deve prima espropriare. E oggi, la pressione fiscale è divenuta lo strumento preferito dell’assoggettamento non violento. Attaccare la proprietà significa colpire la capacità dell’individuo di proiettarsi nel futuro, di esercitare responsabilità, di costruire per sé e per gli altri. In questo senso, tassare la proprietà non è solo ingiusto: è profondamente antieconomico e antisociale.

Manzoni: E allora come si spiega il consenso? Perché così tanti accettano il dirigismo, i dazi, le regole, i vincoli? Forse perché l’autorità che si presenta con il volto dell’efficienza, della competenza tecnica, dell’emergenza permanente, ottiene un’obbedienza più profonda e silenziosa di quella fondata sulla paura. In passato, i soprusi si mascheravano a stento; oggi si travestono da progresso, da scienza, da salvezza collettiva. E così il cittadino, in nome della complessità, rinuncia a capire, poi a giudicare, infine ad agire. Nei miei scritti ho sempre cercato di mostrare come la vera minaccia venga spesso dall’inerzia morale, non dal colpo di stato. L’ingiustizia si afferma quando l’uomo comune abdica alla propria responsabilità, convinto che qualcun altro — lo Stato, l’esperto, l’istituzione — sappia e debba decidere al posto suo. In realtà, la libertà esige scomodità, dubbio, coraggio. Se questi mancano, la servitù ritorna: lenta, educata, e proprio per questo più pericolosa.

Hayek: Perché lo Stato moderno non si presenta più come tiranno, ma come benefattore. Promette protezione, sicurezza, uguaglianza. Ebbene, ogni promessa si paga con una libertà. È un potere che paternalisticamente chiede obbedienza in cambio di una tutela sempre più invasiva. Le grandi idee della Scuola Austriaca, da Böhm-Bawerk a Mises, da Rothbard fino al mio lavoro, sono tutte contro questa illusione: nessuno può coordinare meglio dell’individuo libero, agendo con responsabilità in un contesto di regole generali, non disegnate per dirigere i fini ma per permettere l’interazione ordinata tra fini diversi. È questa la chiave: non il governo dei fini, bensì la cornice per la coesistenza pacifica delle libertà. Il consenso di cui ha parlato, caro Manzoni, nasce dal desiderio di sicurezza, ma dimentica che la sicurezza assoluta si compra solo con la perdita della propria autonomia.

Manzoni: E l’Unione Europea? Non le sembra un laboratorio di centralismo bene intenzionato? Le regole sulle case, sull’ambiente, sui bilanci… tutto deciso lontano, tutto giustificato come necessario.

Hayek: È proprio così. Doveva essere una federazione di commerci, è diventata un impero di regolamenti. La sussidiarietà è stata tradita. E con essa la libertà. L’Europa non ha imparato dalla propria storia: ha sostituito il potere dei re con il potere dei commissari. E il cittadino non conta più.

Manzoni: Ma allora, che speranza resta? La libertà ha un futuro?

Hayek: La memoria, carissimo! La sua letteratura, la nostra storia, le idee liberali. Non abbiamo bisogno di utopie nuove. Abbiamo bisogno di verità antiche: la libertà funziona, la pianificazione fallisce. Ogni generazione può riscoprirlo, ma deve volerlo. Il futuro della libertà dipende dalla nostra volontà di difenderla anche quando non conviene, di trasmetterla anche quando sembra superata, di viverla anche quando costa. Se ci arrendiamo al linguaggio della necessità, al culto della sicurezza, al mito dell’uniformità, allora no, la libertà non ha futuro. Ma se conserviamo la consapevolezza del limite del potere e la fiducia nella persona, allora sì, essa può rinascere, come ha già fatto più volte nella storia.

Manzoni: E, mi consenta un’ultima domanda: l’Italia, con la sua storia di divisioni, di clientelismi, di sfiducia verso l’iniziativa privata, potrà mai diventare davvero libera?

Hayek: L’Italia ha conosciuto momenti di grande libertà, basti pensare alla stagione dei Comuni, al dinamismo delle città-stato, al fiorire spontaneo delle arti e dei commerci. Questa eredità, se riscoperta, può essere forza propulsiva. Nondimeno, serve un mutamento culturale profondo: bisogna riabilitare l’idea di merito, rispettare la proprietà, limitare il potere. Finché l’italiano medio continuerà a vedere lo Stato come fonte di protezione anziché come entità da tenere a freno, la libertà resterà un’eccezione. Nonostante ciò, io non dispero: ogni società può cambiare rotta, se individui coraggiosi sapranno difendere l’autonomia della persona contro l’invadenza dell’autorità.

Detto ciò, Hayek si alza, guarda fuori. Le fronde mosse dal vento sembrano un segnale. Manzoni annuisce, come chi ha già scritto tutto quel che c’era da dire. Un dialogo immaginario, certo. Ma in tempi come questi, anche l’immaginazione può essere un atto politico.

Aggiornato il 29 agosto 2025 alle ore 11:47