Nel primo decennio del Novecento, in un’Europa che sogna ancora i caffè viennesi e le carrozze di inizio secolo ma già sente il fremito di un mondo nuovo, tre persone si sfiorano come note di un accordo misterioso: Arnold Schoenberg, sua moglie Mathilde, e Wassily Kandinsky. Non si incontrano solo come amici o artisti: si riconoscono come viandanti dello stesso cammino, intenti a oltrepassare la soglia del visibile.

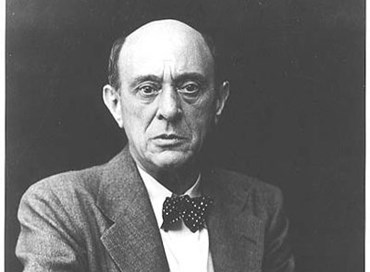

Arnold Schoenberg è un uomo diviso tra due silenzi: quello della musica e quello del colore. Quando smette di scrivere note, dipinge. I suoi autoritratti e le visioni non cercano il realismo, ma la verità nascosta dietro i volti. È come se dicesse: “Non dipingo ciò che vedo, ma ciò che mi guarda da dentro”. Le sue opere musicali Erwartung, Pierrot Lunaire, i Gurre-Lieder, sono uragani di sentimenti trattenuti, confessioni di un’anima che ha perso la tonalità del mondo. L’atonalità non è ribellione, è confessione: la confessione di chi non trova più un centro, eppure continua a cercarlo nella luce che resta.

Accanto a lui, Mathilde, sorella del compositore Alexander Zemlinsky, è la figura silenziosa che lo accompagna tra i suoi turbamenti. Una donna colta, sensibile, partecipe di quel mondo di suoni e colori che brulica nei salotti viennesi e poi nei circoli artistici di Monaco.

Kandinsky, intanto, lavora a un sogno: liberare la pittura dalla schiavitù dell’oggetto. Nei suoi quadri, la linea non descrive più, canta; il colore non imita, vibra. Scrive che il colore è una chiave: “Il colore è un mezzo per esercitare un’influenza diretta sull’anima. Il colore è il tasto; l’occhio, il martelletto; l’anima, lo strumento dalle mille corde”. Per lui ogni colore ha un suono, un carattere, una voce spirituale: il blu è profondo, spirituale, come il suono del violoncello o dell’organo; il giallo è inquieto, chiaro, acuto, come una tromba; il rosso è vitale, pieno, come il suono del tuba o del violino nelle sue corde più accese; il verde è quiete, riposo: “l’immobilità messa a riposo”, dice Kandinsky, come un suono che si ferma, una pausa sospesa; il bianco è il silenzio prima della nascita, la potenzialità infinita; il nero, il silenzio dopo la fine, il mutismo del nulla. In questa mappa sinestetica, Kandinsky non vuole tanto creare un linguaggio, quanto aprire un varco: vuole che la pittura, come la musica, possa toccare l’anima senza passare dalla mente.

Nel gennaio 1911, a Monaco di Baviera, Kandinsky ascolta per la prima volta la musica di Schoenberg. Nel programma c’è il secondo Quartetto per archi e alcune composizioni pianistiche. Le dissonanze, le linee indipendenti, i silenzi che bruciano: tutto lo colpisce profondamente. Scriverà a Schoenberg poco dopo: “Nei tuoi lavori, hai realizzato ciò che io ho tanto desiderato nella pittura: la vita autonoma delle voci, il loro intrecciarsi libero, non più vincolato alla forma esterna”. Schoenberg gli risponde, toccato. Si riconoscono.

Kandinsky lo invita a partecipare al movimento Der Blaue Reiter di cui fanno parte anche Franz Marc e Gabriele Münter. Schoenberg accetta e vi espone alcuni dei suoi dipinti. Kandinsky vede in lui non solo un musicista, ma un pittore che dipinge col suono; Schoenberg vede in Kandinsky un compositore che scrive con la luce.

Mathilde, in quell’ambiente così acceso di visioni e dissonanze, rappresenta il filo umano, l’anello fragile tra il tumulto dell’arte e la realtà della vita.

Schoenberg le dedica pagine d’intensa malinconia; e quando lei attraversa, negli anni successivi, una crisi personale, l’arte del marito si fa ancora più tesa, più scura, come se il dolore avesse spostato la tonalità della sua anima.

Kandinsky, che osserva da lontano, capisce che l’arte non nasce solo da un’idea: nasce da una ferita. Per questo i suoi rossi diventano più profondi, i blu più abissali, i gialli più spirituali. Ogni quadro è una partitura interiore: il violino rosso che canta, il contrabbasso blu che sospira, il silenzio bianco che divide i suoni.

Per qualche anno, i due artisti mantengono un rapporto intenso, fatto di lettere, quadri, scambi di idee.

Poi la storia, come un grande accordo dissonante, interviene: la Prima guerra mondiale, l’antisemitismo crescente, l’esilio. Kandinsky, russo, mistico, cosmopolita e Schoenberg ebreo, spirito errante si separano.

Ma anche quando il filo si spezza, resta la vibrazione. Schoenberg scrive, più tardi:

“La musica è l’aria resa spirito”. E Kandinsky avrebbe potuto rispondergli: “E la pittura è lo spirito reso luce”.

La storia di Schoenberg, Mathilde e Kandinsky non è solo una pagina d’arte: è un tentativo di comunicare oltre le forme, oltre il linguaggio. È la prova che, quando la musica diventa troppo densa per essere udita, si fa colore, e quando il colore diventa troppo intenso per essere visto, si fa suono.

Nel silenzio che li unisce, tra un blu che scende come un contrabbasso e un rosso che vibra come un violino, restano tre anime che hanno cercato la stessa cosa: la voce invisibile dell’anima.

Aggiornato il 24 ottobre 2025 alle ore 18:32