Un ritratto della Capitale attraverso due film. Un lungometraggio di finzione e un documentario raccontano la Città eterna. La Festa di Roma ha presentato, nella sezione Grand Pubblic, Il falsario di Stefano Lodovichi, visibile su Netflix dal 23 gennaio 2026. Il lungometraggio, prodotto da Cattleya, è tratto da un libro del 2015, edito da Cooper, Il falsario di Stato. Uno spaccato noir della Roma degli anni di piombo di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. Il film, scritto da Sandro Petraglia, può vantare un cast di alto profilo: Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. L’ambientazione colloca Roma degli anni Settanta e racconta la vera storia di Toni Chichiarelli, falsario e criminale legato alla banda della Magliana, la cui storia si intreccerà anche con quella del rapimento di Aldo Moro. Quando Toni arriva in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. “Chi ottiene di più, vuole sempre di più”, recita da subito la sua voce fuoricampo. La visione di Lodovichi è indubbiamente di ampio respiro. Pietro Castellitto si conferma un istrione. D’altro canto, Giulia Michelini, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria interpretano dei criminali volutamente sopra le righe. Un fatto è certo: il film appassiona ma è fin troppo debitore del genere statunitense dello heist movie. La pellicola, se convince nella prima parte, nella seconda accusa un andamento fin troppo prevedibile. Mancano, inevitabilmente, il dolore autentico e la profondità di analisi per mettere in scena, in maniera credibile, un periodo cupo del Secondo Novecento italiano.

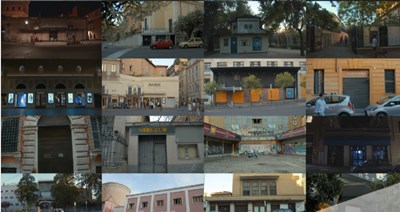

Nella sezione Special Screenings è stato presentato Buio in sala, il bel documentario di Davide Giorni dedicato alle storie legate alle sale cinematografiche di Roma, di ieri e di oggi. Tratto dall’omonimo libro di Stefano Scanu (Giulio Perrone Editore), traccia una mappa sentimentale della città attraverso le sue sale. La produzione è a cura di GenevaDrive, in collaborazione con l’Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico. Nel primo decennio del 2000, in Italia, 616 sale cinematografiche hanno abbassato le saracinesche e molte di queste erano storiche sale. Davide Giorni raccoglie aneddoti e storie di artisti cresciuti al cinema così come le testimonianze di gestori ed esercenti di quei cinema che non ci sono più, raccontando come sia cambiato il modo di vivere il cinema nel nostro Paese dalle sue origini ad oggi. Molti cinema sono stati trasformati in supermercati, mentre alcuni resistono come cineforum, autentici presidi culturali della città. Il Cinema Holiday al Salario oggi è un supermercato. Il Rouge et Noir, a un passo da Piazza Fiume, è diventato un bingo. A corso Trieste al posto del Rex – demolito negli anni Novanta – oggi c’è una banca. Resistono, invece due storiche sale romane: il Cinema dei piccoli di Villa Borghese, fondato nel 1934 e il FilmStudio, il primo filmclub italiano, fondato da Americo Sbardella e Annabella Miscuglio, nel cuore di Roma. “La culla delle avanguardie cinematografiche e del cinema sperimentale militante, in cui si sono formate almeno due generazioni di cineasti e migliaia di cinefili. Una colonna della storia culturale romana, da sempre libero, indipendente, al servizio del cinema e di chi lo ama”. “Buio in sala è sia il tentativo di mappare tutte le sale, sia la volontà di raccontarle nel loro rapporto coi quartieri che le ospitavano. Per restituire un ritratto a molte voci, spesso nostalgico, che si fa memoria collettiva”, afferma Davide Giorni, laureato in Cinema alla Sapienza e diplomato all’European Film College di Danimarca.

Il cast di Buio in sala include nomi come i registi Silvano Agosti (fondatore del Cinema Azzurro Scipioni a Prati) e Nanni Moretti, il produttore Angelo Barbagallo, gli attori Valerio Aprea, Riccardo Rossi e Carlo De Ruggieri, gli esercenti Armando Leone e Roberto Fiorenza e Marco Castrichella, artefice della storica cineteca Hollywood di Campo de’ Fiori. Nanni Moretti rievoca la nascita del Nuovo Sacher aperto con Angelo Barbagallo. “Con il Nuovo Sacher – afferma il cineasta – non volevo stare eticamente ai margini dell’industria. Volevo stare dentro l’industria cinematografica, ma con le mie idee. Quando la inaugurammo il primo novembre del 1991 con la proiezione di Riff Raff di Ken Loach, volevo una sala che proiettasse i film che a me per primo mi andava di vedere come spettatore, non come regista o produttore”. Valerio Aprea ricorda il demenziale Arrapaho (1984) di Ciro Ippolito visto al Giardino, da tempo sede di un chiesa avventista, Il tempo delle mele, visto al Rex, Piccoli equivoci al Fiamma, sala a lungo rimasta chiusa. “Divenne un momento spartiacque tra la mia vita di spettatore appassionato e il percorso di attore”, sottolinea. Barbagallo lancia una sfida che “potrebbe cambiare la faccia della città. Non l’apertura di una nuova sala, ma l’acquisto del Cinema Adriano. Però non da solo, ma insieme a venti amici”.

Aggiornato il 21 ottobre 2025 alle ore 10:36