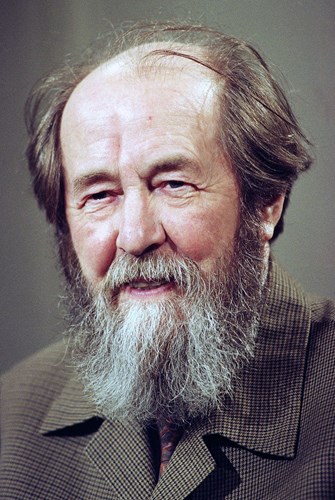

“Passano gli anni e tutto quanto non viene rinfrescato si cancella dalla nostra memoria”. Così scriveva in Arcipelago Gulag Aleksandr Solženicyn (di cui quest’anno ricorrono i quindici anni dalla sua dipartita avvenuta il 3 agosto 2008), per testimoniare l’importanza della memoria e per ricordare l’importanza della testimonianza, almeno della sua, dinnanzi agli orrori del XX secolo che non dovrebbero mai essere obliati, specialmente per evitarne la misera ripetizione. Nato a Kislovodsk l’11 dicembre 1918, fu allevato, in povertà quasi assoluta, dalla madre vedova e dalla zia. Gli anni dell’infanzia coincisero con quelli concitati dei primordi del regime bolscevico caratterizzati dalla collettivizzazione forzata, dalla grande carestia causata dai provvedimenti economico-sociali sovietici, dalle campagne antireligiose del regime comunista, e, soprattutto, dalle purghe della polizia politica come la Gpu. Da sempre amante della letteratura, e incoraggiato e sostenuto dalla madre nei suoi studi, fu costretto ad arruolarsi a causa dell’invasione nazista dei territori sovietici nell’estate del 1941; nelle operazioni al fronte, peraltro, si distinse per capacità di comando e coraggio ricevendo, infatti, due decorazioni per aver salvato la vita dei propri commilitoni sul difficile fronte di Kursk, in respingimento di una durissima controffensiva tedesca.

Sul finire del conflitto, tuttavia, fu arrestato dalla polizia politica sovietica poiché, in una lettera a un proprio amico, intercettata, aveva criticato l’agire di Stalin, venendo condannato a 8 anni di detenzione e, successivamente, al confino perpetuo nelle steppe del Kazakistan, facendo la tremenda esperienza del gulag staliniano (modello archetipico per quelli che poi sarebbero stati i ben più famosi lager nazisti). Una volta scarcerato, venne espulso dall’Urss – e in questo senso rimase celebre un articolo firmato da Giorgio Napolitano, pubblicato il 20 febbraio 1974 su l’Unità (pagina 3), che, come sempre, da esponente di spicco del Pci, sostenne la decisione del Governo sovietico di esiliare il grande scrittore russo – rifugiandosi prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti, dove soggiornerà per circa un lunghissimo ventennio. Nel 1970, intanto, fu vincitore del premio Nobel per la letteratura che, tuttavia, poté ritirare soltanto nel 1974 dopo la sua espulsione dall’Unione Sovietica.

Fece ritorno in patria, dopo diversi anni di insegnamento presso l’Università di Harvard, soltanto nei primi anni Novanta, soltanto dopo il crollo del sistema sovietico. Da quel momento cominciò quella che può essere definita, oltre la sua dissidenza anti-sovietica, la sua dissidenza anti-occidentale (come più avanti si vedrà). Il 3 agosto 2008 morì d’infarto ricevendo l’onore dei funerali di Stato e venendo sepolto presso il cimitero del celebre Monastero Donskoj di Mosca, lasciando il suo potente e tagliente pensiero come eredità per tutta l’umanità. Ma proprio sotto questo profilo, sebbene sia difficile ridurre in un così breve spazio i tratti caratterizzanti della scrittura di un così immenso autore, si possono quanto meno delineare i punti principali della sua ricchissima riflessione. Il pensiero di Solženicyn, che utilizza il metodo critico quale strumento insostituibile di lettura della realtà, si snoda, almeno, lungo tre linee principali: la critica del sistema sovietico e del comunismo in genere; la critica della società occidentale secolarizzata; la natura e il ruolo della letteratura.

Il nostro autore è stato un profondo conoscitore del sistema sovietico, avendone subito gli effetti collaterali in prima persona, e un lucidissimo critico del comunismo generalmente inteso sia a livello dottrinale che a livello storico. L’avvento del regime totalitario sovietico, infatti, ha stravolto la vita di milioni di russi prima e di decine di popoli poi, sottomettendo la vita umana all’arbitrio e al capriccio dei detentori del potere, cioè i soviet. Lo stesso Solženicyn scrive, infatti, come “la vita umana era uscita del tutto dal suo corso abituale, sensato, in quanto attività di esseri dotati di ragione; sotto i bolscevichi essa si era nascosta deviando in piccoli torrenti dal cammino tortuoso e ingannevole” (Ego, Einaudi, Torino, 2012, pagina 7).

Nel regime sovietico, come in tutti gli altri regimi comunisti sparsi per il mondo che del primo hanno emulato la brutalità e l’anti-umanità, il terrore e la menzogna erano i tratti distintivi della pubblica autorità. La menzogna per circuire la pubblica opinione e il terrore per reprimere il dissenso: entrambe queste malefiche energie hanno sempre lavorato insieme per tenere sottomessa la massa del popolo russo assoggettato dal potere sovietico. Ecco, infatti, cosa lo stesso Premio Nobel scrive sulla menzogna e sul terrore: “Quante ne combinano quelli, dove ci stanno portando! Mettono sotto processo chi vogliono, la gente sana la fanno diventare matta. Siamo al punto disumanizzati che per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio, la nostra anima, tutti gli sforzi di chi ci ha preceduto, ogni possibilità per i posteri, pur di non disturbare la nostra grama esistenza. Ci basta non staccarci dal gregge, non fare un passo da soli, non rischiare di trovarci tutt’a un tratto privi del filoncino di pane bianco, dello scaldabagno, del permesso di soggiornare a Mosca. Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé se continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui è più sensibile. Se non respingeremo la menzogna. Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per opera mia. Non siamo chiamati a scendere in piazza, non siamo maturi per proclamare a gran voce la verità, per gridare ciò che pensiamo. Non è cosa per noi, ci fa paura. Ma rifiutiamoci almeno di dire ciò che non pensiamo. La nostra via è: non sostenere in nessun caso consapevolmente la menzogna. Avvertito il limite oltre il quale comincia la menzogna (ciascuno lo discerne a modo suo) ritrarsi da questa cancrenosa frontiera”.

“Ognuno di noi, dunque superando la pusillanimità, faccia la propria scelta: o rimanere servo cosciente della menzogna, o convincersi che è venuto il momento di scuotersi, di diventare una persona onesta. E da questo momento non scriverà più né firmerà o pubblicherà in alcun modo una sola frase che travisi la verità; non farà né a voce né per iscritto alcuna citazione direttiva per compiacere, per cautelarsi, per ottenere successo nel lavoro se non è pienamente d’accordo con il pensiero citato; non sottoscriverà né comprerà in edicola un giornale o una rivista che dia informazioni deformate o che taccia su fatti essenziali. Certo sulle prime sarà duro. Qualcuno temporaneamente si vedrà privato del lavoro. Per i giovani che vorranno vivere secondo la verità all’inizio l’esistenza si farà alquanto complicata: persino le lezioni che si apprendono a scuola sono infatti zeppe di menzogne. Anche questa via, che pure è la più moderata fra le vie della resistenza, sarà tutt’altro che facile per quegli esseri intorpiditi che siamo. Ma se ci facciamo vincere dalla paura, smettiamo di lamentarci che qualcuno non ci lascia respirare: siamo noi stessi che non ce lo permettiamo” (Vivere senza menzogna, in La verità è amara, Minchella Editore, Milano, 1995, pagina 3-7).

Qualora il cittadino sovietico non fosse persuaso dalle menzogne che il regime somministrava alla popolazione, allora sarebbe stato necessario intervenire con la forza, così che ogni russo ben sapeva che poteva essere costantemente sorvegliato nelle sue azioni e nelle sue parole tanto che in un qualunque momento avrebbero potuto arrestarlo: “È una brusca scampanellata nel cuore della notte o un colpo brutale alla porta. È la gagliarda irruzione di stivali sporchi, d’insonni agenti. E, nascosto dietro le loro spalle, il testimone, impaurito e mortificato, che essi hanno reclutato d’autorità” (Arcipelago Gulag, Mondadori, Milano, 2001, Volume 1, pagina 21). La differenza tra un sistema democratico e un sistema totalitario, del resto, passa anche attraverso la trasparenza dei meccanismi del potere, attraverso la veridicità delle dichiarazioni delle istituzioni, attraverso la pubblicità delle scelte e delle decisioni del Governo. In questo senso, Solženicyn ha giustamente scritto che “rendere di pubblica ragione, in modo completo e onesto, ogni cosa: è questa la prima condizione per la salute di qualsiasi società, compresa la nostra. E chi non vuole che ciò si realizzi nel nostro Paese da prova di indifferenza verso la patria, mostrandosi sollecito unicamente del proprio tornaconto. Chi non vuole la chiarezza della cosa pubblica per la nostra patria, non vuole la guarigione dalle sue malattie, vuole ricacciarle all’interno, perché lì marciscano” (Lettera aperta al segretario dell’Unione degli scrittori della Repubblica Russa, in Il respiro della coscienza, Jaca Book, Milano, 2015, pagina 65).

La grandezza di Solženicyn, ovviamente, non si può ridurre alla critica del sistema sovietico di cui fu diretta vittima, poiché ebbe la grande intuizione di comprendere che il male che attanagliava l’est era sostanzialmente l’altra faccia della medaglia del medesimo male che attanagliava, e ancora tutt’oggi attanaglia, anche l’ovest, cioè, sostanzialmente, l’annichilimento della dimensione trascendente quale premessa teorica e pratica della distruzione dell’essere umano. In questo senso sono quanto mai adamantine le sue riflessioni di natura sinottica: “Per quanto ciò possa sembrare strano, l’Est totalitario e l’Ovest democratico dei nostri giorni, sistemi apparentemente contrastanti e contrapposti, hanno in realtà una base comune. Questa base comune è il materialismo che esiste da ben trecento anni. L’umanità è in crisi, e non è la breve crisi di un giorno, non è la crisi del XX secolo. L’umanità attraversa una crisi lunghissima, cominciata trecento, e in alcuni Paesi quattrocento anni fa, quando la gente si è distaccata dalla religione, si è allontana dalla fede in Dio, ha smesso di riconoscere l’esistenza di qualcuno al di sopra di sé e ha impostato la vita sulla filosofia pragmatica, fare ciò che è utile e vantaggioso, obbedire a criteri di calcolo e non a considerazioni morali. Questo rifiuto si è allargato e ha portato a una crisi universale; e io insisto nel dire che si tratta di una crisi morale e non politica. È una crisi molto più profonda. È quella crisi che ha portato l’Est al comunismo e l’Ovest alla società dei consumi. È la crisi del materialismo, la crisi di un’umanità che ha respinto il concetto di una forza suprema al di sopra di sé” (Dialogo con il futuro. Discorsi e interviste, La Casa di Matriona, Milano, 1977, pagine 93-94).

Solženicyn vide nell’inesorabile processo di secolarizzazione che caratterizza la civiltà occidentale la causa del suo declino culturale e giuridico: “Nelle prime democrazie, compresa quella americana alla sua nascita, tutti i diritti venivano riconosciuti alla persona umana solo in quanto creatura di Dio; in altre parole la libertà veniva conferita al singolo solo sotto condizione, presumendo una sua permanente responsabilità religiosa: tanto sentita era ancora l’eredità del millennio precedente. Solo duecento anni fa, ma anche cinquanta, in America sarebbe parso impossibile accordare alla persona umana una libertà senza freni, così, per il soddisfacimento delle sue passioni. Tuttavia, da allora, in tutti i paesi occidentali questi limiti e condizionamenti sono stati erosi, ci si è definitivamente liberati dell’eredità morale dei secoli cristiani con le loro immense riserve di pietà e di sacrificio e i sistemi sociali hanno assunto connotati materialistici sempre più compiuti. In ultima analisi si può dire che l’Occidente abbia sì difeso con successo, e perfino con larghezza, i diritti dell’uomo, ma che nell’uomo si sia intanto completamente spenta la coscienza della sua responsabilità davanti a Dio e alla società. Durante questi ultimi decenni l’egoismo legalistico della filosofia occidentale ha prevalso definitivamente e il mondo si ritrova in un’acuta crisi spirituale e in un vicolo cieco politico. E tutti i successi tecnici, cosmo compreso, del tanto celebrato Progresso non sono stati in grado di riscattare la miseria morale nella quale è piombato il XX secolo” (Discorso alla Harvard University, 8 giugno 1978).

Infine il ruolo della letteratura che per Solženicyn “non è un giardino di delizie, ma un campo di battaglia” (Nasten’ka, in L’uomo nuovo, Jaca Book, Milano, 2013, pagina 50), poiché al di fuori della dominante concezione materialistica della vita e del mondo la letteratura è ciò che garantisce lo spazio di vita della libertà interiore e quindi esteriore dell’essere umano. In questo senso l’aureo assioma del suo Ivan secondo cui “l’uomo previdente è meglio dell’uomo ricco” (Una giornata di Ivan Denisovič, Einaudi, Torino, 1999, pagina 78). La letteratura per Solženicyn non è un’arma ideologica, come riteneva, per esempio, Stalin secondo cui gli scrittori altro non erano che “ingegneri di anime”, ma espressione autenticamente politica, cioè proveniente e rimandante all’umanità dell’essere umano, ovvero alla sua libertà e al suo essere più della mera materia biologica, delle combinazioni economiche e delle contingenze storico-sociali che possono condizionarlo. Se per l’Intellighenzia comunista, tanto in Urss quanto in occidente, per esempio in Italia, la letteratura e l’arte sono sempre state mezzi di predicazione dell’ideologia comunista, e quindi indispensabili strumenti di oppressione dei popoli, per Solženicyn, invece, la letteratura e l’arte sono davvero tali soltanto se e nella misura in cui rivelano la verità, l’unica vera garanzia per la libertà, contro la menzogna dei regimi totalitari. Così, non a caso e in conclusione, ebbe a precisare nel suo discorso pronunciato in occasione del conferimento del Premio Nobel per la letteratura:

“Per salire su questa cattedra dalla quale viene pronunciato il discorso per il Nobel – una cattedra che certo non viene offerta a qualsiasi scrittore e comunque una volta sola nella vita – non ho dovuto superare solo questi tre o quattro gradini che vi accedono, bensì centinaia o addirittura migliaia di gradini. E parlo di gradini quasi impraticabili, ripidi e ghiacciati, per i quali era destino che io potessi infine uscire dalle tenebre e dal gelo, mentre altri, magari più validi e di maggior talento che non io, vi hanno trovato la morte. Ne ho potuti conoscere di persona solo pochi, in quell’Arcipelago Gulag, sgranato in una moltitudine di isole e incessantemente macinato dalla mole del sospetto del controllo poliziesco.

Qualcuno dirà: ma cosa può la letteratura contro l’impeto spietato dell’aperta violenza? Qualcosa può: non dimentichiamo che la violenza non può mai vivere da sola, non ne è capace, deve necessariamente intrecciarsi alla menzogna. Violenza e menzogna sono legate dal più profondo e intimo legame naturale: la violenza non ha altro modo di camuffarsi se non la menzogna, e la menzogna ha un’unica risorsa per durare, ed è la violenza. Chiunque si sia dichiarato a favore della violenza come metodo, deve ineluttabilmente adottare la menzogna come principio. Quando ha lottato contro la menzogna, l’arte ha sempre vinto e sempre vincerà. Ci sono in russo alcuni proverbi particolarmente amati sulla verità. Essi esprimono con energia e talvolta in modo sorprendente la considerevole gravità della nostra esperienza nazionale: Una parola di verità vincerà il mondo intero (Discorso per il Nobel, in Il respiro della coscienza, Jaca Book, Milano, 2015, pagine 80-94).

Aggiornato il 03 agosto 2023 alle ore 09:31