lunedì 2 agosto 2021

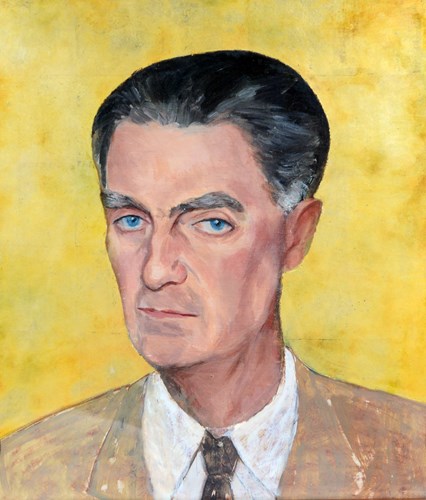

Note caratteristiche: “persona di poco fondamento, inetto a qualunque cosa, con qualche vena di pazzia”. Così si definiva Andrea Emo, il filosofo italiano rimasto per decenni nascosto nei suoi quaderni, prigioniero di una solitudine letteraria che gli permise di tessere quotidianamente la tela del suo pensiero. Scoperto da Massimo Cacciari un po’ di anni fa, la figura di Emo concilia due aspetti apparentemente contrastanti. In realtà, scrive Cacciari, “la solitudine del personaggio e il carattere violentemente sistematico del suo pensiero formano una polarità indissociabile”. Emo scrisse perché lo scrivere lo aiutava a pensare e più precisamente a pensare intorno al suo centro, alla sua incessante scoperta e trasfigurazione sistematica; ma lo aiutava anche a cercare l’eco di un senso cui rivolgersi, tanto che se Kafka paragonava la poesia a una forma di preghiera Emo estendeva questo paragone alla scrittura in generale: “noi scriviamo non perché ciò che scriviamo abbia il minimo valore, ma per un atto di fede manifestato come una preghiera”.

In questa trama sottile e leggera, di cui ci fornisce un ampio ritaglio una bella antologia curata da Massimo Donà e Raffaella Toffolo (La voce incomparabile del silenzio, Roma, Gallucci editore) si avverte l’influenza di filosofi conosciuti già in gioventù, come Benedetto Croce e Giovanni Gentile, di cui Emo fu allievo, e di altri letti in un fasi successive della vita, come Martin Heidegger. Ma nei suoi taccuini si avvertono anche molteplici analogie con gli orizzonti filosofici e letterari di scrittori tra loro assai diversi, come per esempio Emile Cioran o Simone Weil, come Leopardi, Nietzsche o Borges. Come la Weil e Nietzsche anche Emo è convinto che “ognuno deve sostenere e portare la propria croce sull’ardua salita: dove la conclusione della lunga fatica è che egli viene poi finalmente sostenuto e portato, senza amenità, dalla sua croce”. Questa “tragica gratitudine”, veicolo per accedere pienamente alla propria solitudine, può essere centellinata attraverso la scrittura, che a sua volta ci sa mettere in contatto con altre solitudini: essa può rendere più leggero e autentico questo percorso perché “la nostra ‘penna’, quando scorre nei cieli astratti della carta, assume talvolta il suo significato etimologico, il suo antico significato, diventa l’ala, penna plurima, di un Icaro distratto che le si affida”.

In questo scenario la poesia insegna alla prosa la sua libertà, perché “l’uomo impara prima a cantare che a parlare”: a differenza della prosa, “la poesia non deve conoscere, pena la morte”. Così il poeta è in grado “di scoprire l’essenza delle cose al di fuori del sistema a cui appartengono”, restituendo a ognuna il suo alone più proprio, la sua singolare solitudine. Questa si staglia spontaneamente su un disegno sistematico, perché le nostre parole, “anche le più semplici, sono frammenti di antichi sistemi filosofico-metafisici” con cui “dobbiamo fabbricare nuovi sistemi e astronavi per le nostre ascensioni ed elevazioni”: in questo senso le parole sono come “frammenti di un antico e lucido specchio, nei quali si riflette tutto l’universo”. In ogni uomo questo specchio è sempre attivo perché “il pensiero, l’espressione, la parola, la voce, così come il moto, hanno un ritmo che è il rapporto di ciascuno con la morte che ha in sé; che è il modo con cui ognuno supera questa morte, cioè incorpora questa morte alla sua vita”.

Ora, ciò che secondo Emo fa l’arte è proprio incorporare la morte nella vita: “l’opera d’arte, l’opera letteraria, la frase, la parola, sono una metamorfosi del nostro perpetuo abolirci; sono la nostra metamorfosi, sono la nostra differenza ed il nostro al di là; sono l’assoluto altro nell’atto in cui esprime, giustifica, afferma l’identico”. Tra le arti, quella della scrittura ha per Emo il dono peculiare di saperci mettere in contatto col nostro passato, dato che in fondo “noi scriviamo delle disperate lettere al nostro passato, che non ha più la forza di risponderci”. Ogni nostro pensiero desidera “morire e giacere nella pesante tomba dell’espressione e della forma; per rinascere nuovo, cioè altro (la novità è la forma umana e temporale della divina alterità); per attingere l’altro, cioè la salvezza. Che altro può desiderare il medesimo che siamo e che è soltanto solitudine?”. La “vera letteratura” si cimenta con questa solitudine e al tempo stesso col suo superamento, con quest’affermazione dell’altro nell’identico, e lo fa creando il suo pubblico. Essa “non può trovare un pubblico già pronto”, perché se così fosse diverrebbe superflua. Essa è invece capace di creare un proprio pubblico perché portatrice di una sua specifica catarsi, di un’angoscia che si fa testo, traduzione di una realtà ignota che evoca il nulla. L’angoscia pura, di cui la vera letteratura è effetto, “non ha cause”, e quando pensiamo che ne abbia può scaturirne solo un’occasione o pretesto per esibire una qualche sterile abilità nella scrittura.

All’inizio della vera arte letteraria v’è quindi “una causa non causata”, un’angoscia fondamentale o una “paradisiaca pace” che può specularmente farle da contraltare: entrambe dovrebbero sempre essere percepibili tra le righe sullo sfondo di un testo letterario, e proprio la presenza defilata di questa “causa non causata” costituisce il medium grazie al quale ogni libro può dialogare con molti altri. Un libro infatti non è che “uno stato d’animo che ne cerca degli altri, che cerca degli stati d’animo affini”, tant’è che quando quelli di un’epoca mutano, “il libro, che resta, perde lettori e infine perde anche se stesso. Solo alcuni libri privilegiati hanno la facoltà di creare intorno a sé delle anime sempre nuove, cioè sempre più antiche”. Tra questi libri privilegiati, alcuni sono intessuti di labirinti: ne la Divina Commedia, per esempio, ve ne sono tre, “in ciascuno dei quali la personalità umana è prigioniera”. Dante e Virgilio, le due forme di poesia, “cercano un’uscita, creando il labirinto con questa ricerca” e sono metafora di un’umanità che è non meno prigioniera “secondo vari gradi di intensità e speranza, senza catarsi; le passioni infernali sono ciò il cui martirio è inutile e senza senso; corpi opachi e pesanti che non hanno altra anima che il furore e il dolore e i loro demoni. La loro sopravvivenza è una crudeltà della divinità; e questa crudeltà è il modo con cui la divinità stessa è presa nel labirinto, essendone anch’essa prigioniera. E il labirinto non fa che scendere verso il centro di gravità, il centro del peso, dove il peso si annulla e la catarsi capovolge il mondo”. Così ogni vertigine ha il suo punto di volta in cui può trasfigurarsi nella quiete del suo opposto, ma al prezzo di sprofondare e cedere al peso che la trascina verso il basso.

Si può essere posseduti dai labirinti descritti nella Commedia come da quelli disegnati dall’amore: in entrambi i casi si producono vertigini cui si può reagire solo precipitando e risalendo. Quella prodotta dall’amore si basa sul fatto che “noi abbiamo bisogno della complicità degli altri per essere, per essere sicuri di essere, di essere delle individualità. La sofferenza della solitudine è la sofferenza dell’incertezza di essere, del non essere più sicuri di essere”. Questo bisogno profondo di complicità ci rende vulnerabili e dipendenti, prede di un eterno sotteso agguato, d’una incertezza che avvolge come un primordiale liquido amniotico ogni esistenza. A questa incertezza d’essere i poeti oppongono la “riconoscenza”, la gratitudine alla vita, che è l’unico modo, quando spontaneo e senza riserve, di accettare e amare quell’incertezza. Non vale rispetto ad essa alcuna forma di previdenza, o di cautela, come non vale per gli dei, che non ne hanno alcuna perché sanno solo vedere, e non hanno alcun bisogno di prevedere, di comprendere, di spiegare e diffidare. Prevedere è infatti diffidare e la cautela che ispira questi stati d’animo è per Emo ignota agli immortali. Anche i libri possono essere immortali: lo sono quando vedono piuttosto che conoscere e quando vengono salvati da lettori che trovano in essi la propria salvezza, o la propria perdizione, quando trovano cioè per loro tramite l’accesso a una forma propria d’impersonalità, viatico ed esito d’ogni rinuncia alle cose e a sé. Per questo il vero poeta non parla mai di sé nelle sue poesie, ma sempre d’un altro ipotetico e astratto, sovraindividuale: “i suoi sentimenti devono apparire assolutamente spontanei, cioè nati da sé, per generazione spontanea, senza alcun intervento della sua volontà. Egli deve essere puramente un medium, un intermediario, che, col rinunciare alla propria personalità, permette ai sentimenti di apparire allo stato puro; permette l’apparizione di una verità assoluta, impersonale, e quindi utile e vera per tutti. Il poeta scompare pienamente nelle proprie verità, e questo è il suo pudore”.

Tutta la dialettica della poesia si svolge per Emo “in questa necessità di dover perdere la propria personalità, in conflitto con la necessità di conservarla, di essere assolutamente personalità”. La sua interpretazione dell’Übermensh nietzschiano tende proprio a sottolineare questa apparente contraddizione e a risolverla nell’orizzonte prodotto da quell’idea d’impersonalità tanto centrale nell’opera della Weil. Per Emo è infatti possibile “essere perfettamente personali, individuali, semplici uomini, conservare tutte le caratteristiche immediate dell’umanità, pur essendo portatori di una personalità trascendente, pur, cioè, essendo assolutamente impersonali, come si deve essere dopo la consacrazione di una rinuncia e di una rinascita”.

Andrea Emo, La voce incomparabile del silenzio, a cura di Massimo Donà e Raffaella Toffolo; Roma, Gallucci editore

di Gustavo Micheletti