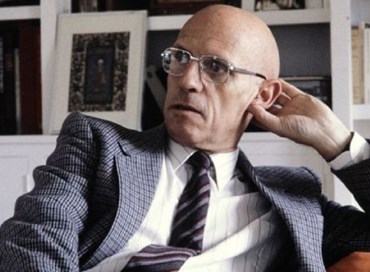

Il periodo di pandemia che stiamo vivendo ormai da quasi due anni può essere compreso meglio alla luce di un ramo di studi filosofici che prende il nome di biopolitica, al suo interno assai variegato. È una disciplina che è nata nel secolo scorso, principalmente grazie a un filosofo francese, Michel Foucault, e che è arrivata anche in Italia tramite pensatori come Toni Negri oppure Giorgio Agamben, che ha fatto scalpore qualche tempo fa per alcuni suoi articoli pubblicati su alcuni quotidiani generalisti italiani. Cosa è la biopolitica? Citando Foucault, se il compito della politica un tempo era quello di decidere se lasciar vivere o far morire, con l’avvento e il rafforzamento dello Stato il compito della politica è diventato quello di far vivere o lasciar morire. Quindi, com’è evidente, la dinamica tra vita e morte si è invertita. Nella biopolitica – appunto: “politica sulla vita” – lo Stato appare l’unico garante della vita umana, intesa in senso meramente biologico.

Ci sono quattro grandi ambiti della vita umana direttamente coinvolti dalla biopolitica: la natalità (quindi la tendenza a controllare in qualche modo la fertilità, occupandosi anche di tematiche quali la sovrappopolazione); la morbilità (ossia il controllo della frequenza con cui determinate malattie si presentano tra la popolazione e questo è certamente l’aspetto che è emerso maggiormente in questo periodo); l’abilità (quindi controllo su tutti quegli eventi che compromettono l’abilità dei singoli: incidenti, disabilità, ma anche la vecchiaia e, in questo senso, le politiche previdenziali rappresentano una forma di biopolitica); l’ambiente (quindi tematiche connesse all’ecologismo: altro tema che diventa sempre più attuale).

La biopolitica nasce con lo Stato in età moderna. Nel XVII secolo, la Francia assolutista, al fine di controllare in maniera capillare e sistematica l’igiene collettiva, istituì la polizia, termine che è poi rimasto nel lessico per indicare un organo armato dello Stato autorizzato a conservare l’ordine sociale. La celebre frase di Cicerone – Salus populorum suprema lex, “La salute del popolo è la legge suprema” – è divenuta da allora il motto del fare politica, dove la salute non è più quella integrale, come intendeva in realtà Cicerone, ma biologica, materiale.

Nel secolo scorso, il biopotere è stato il segno distintivo ma macabro dei grandi regimi totalitari. Foucault parla a proposito anche di tanato-politica (“politica della morte”): la purificazione della salute collettiva deve passare attraverso l’esclusione o addirittura la morte provocata di alcuni individui, come avvenne nel caso del nazionalsocialismo, ma anche del cosiddetto “socialismo reale” in Russia, dove gli avversari politici venivano tacciati non tramite la dialettica, bensì tramite la tecnica di psichiatrizzazione del nemico. L’opinione contraria, contraddittoria al potere, era così ridotta a una malattia da curare.

Non bisogna pensare tuttavia che la biopolitica sia qualcosa che non riguardi le democrazie cosiddette liberali contemporanee (ma che, in realtà, di liberale hanno ben poco, se non addirittura nulla). Secondo Giorgio Agamben, il sovrano è colui che decide dello “stato di eccezione” e, quindi, può imporre la legge e sospenderla a proprio piacimento e, con essa, la vita. Da qui le polemiche che si sono presentate recentemente intorno alla sua figura, appunto perché Agamben ha voluto vedere nelle recenti politiche una manifestazione eminente della tendenza dello Stato, del potere sovrano, a decidere dello stato di eccezione.

C’è da dire anche che la biopolitica, negli ultimi tempi, ha visto una degenerazione “ideologica”: dalla critica foucaultiana della genesi statuale, secondo un metodo genealogico dal sapore fortemente nietzschiano, si è arrivati a teoria e giustificazione della vocazione totalitaria dello Stato (senza chiamarla esplicitamente così). In seguito all’11 settembre, ad esempio, il filosofo Jacques Derrida – esponente di spicco del decostruzionismo, quella corrente filosofica che analizza il linguaggio per tentare di svuotarlo dei suoi significati metafisici – riprese i concetti foucaultiani per colpevolizzare la politica statunitense: “Terrorismo significa necessariamente morte? Non si può terrorizzare senza uccidere? E poi, uccidere è necessariamente qualcosa di attivo? “Lasciar morire le persone”, non voler sapere che si stanno lasciando morire persone (centinaia di milioni di persone che muoiono di fame, Aids, assistenza sanitaria inadeguata), non può essere parte di una “più o meno” consapevole strategia terroristica consapevole e deliberata?” (Giovanna Borradori, Le Concept du 11 septembre. Dialogues avec Jacques Derrida et Jürgen Habermas, Paris: Galilée, 2004, pp. 162–3).

Per Derrida, lo Stato deve essere biopolitico: è grazie a esso che le persone vivono. Lo Stato fa vivere, come il dio mortale di hobbesiana memoria. Una politica alternativa, che “lascia vivere e fa morire” – ossia che rispetta le libertà individuali, che affida le soluzioni sociali al libero mercato e amministra la giustizia nel caso in cui i diritti di proprietà siano violati – così com’è stata praticata, secondo varie forme, nell’Europa cristiana pre-moderna, diventerebbe addirittura una politica terroristica, persino più pericolosa di quella di Al-Qaeda. Questa prospettiva, invero folle, deve essere ridimensionata. Gli studi di biopolitica risultano utili a comprendere la storia e dunque l’identità dello Stato moderno. Il quesito cui il problema va ridotto è il seguente: davvero la sicurezza è più importante della libertà? E se anche la risposta dovesse essere affermativa, davvero bisogna delegare la sicurezza a una classe burocratica, cui diamo il nome di Stato, capace di esercitare la forza a proprio piacimento?

Aggiornato il 13 ottobre 2021 alle ore 16:54