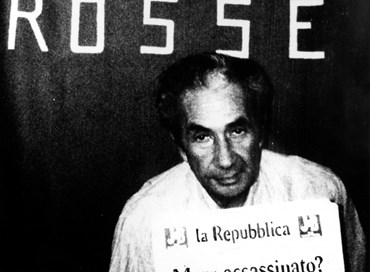

C’è un filo rosso che collega lo scempio sulla memoria di Aldo Moro – che è stato fatto negli ultimi quarant’anni di rivelazioni a orologeria sul suo sequestro e sulla strage di via Fani, puntualmente smentite dai fatti – e quel comunicato governativo del 16 marzo 1978 intorno alle 10 del mattino in cui si faceva riferimento alle “sedicenti Brigate Rosse”.

Tutto il complottismo, alimentato soprattutto da quest’ultima commissione d’inchiesta parlamentare presieduta da Giuseppe Fioroni che, scoprendo l’acqua calda, si è riciclata tutte le leggende metropolitane nonché quelle che oggi chiameremmo “fake news” dell’epoca per giunta vendendosele per nuove – ha un unico comune denominatore: che le Br non siano di quel colore.

In pieno rapimento Moro, subito dopo il comunicato numero due, a rompere l’ipocrisia “de sinistra” – che in quel momento si nascondeva dietro il governo di unità nazionale varato in fretta e furia congiuntamente all’adozione della pseudo linea della fermezza sulla pelle di Moro – fu Rossana Rossanda in un corsivo apparso sul “Manifesto”. In esso si leggeva, tra l’altro, che “chiunque sia stato comunista negli anni Cinquanta riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. Sembra di sfogliare l’album di famiglia: ci sono tutti gli ingredienti che ci vennero propinati nei corsi Stalin e Zdanov di felice memoria. Il mondo, imparavamo allora, è diviso in due. Da una parte sta l’imperialismo, dall’altra il socialismo. L’imperialismo agisce come centrale unica del capitale monopolistico internazionale. [...] Vecchio o giovane che sia, il tizio che maneggia la famosa Ibm il suo schema è veterocomunismo puro. Cui innesta una conclusione che invece veterocomunista non è: la guerriglia”.

Pochi giorni dopo, sulle pagine dell’Unità comparve un articolo di Emanuele Macaluso, che replicava così: “Io non so quale album conservi Rossana Rossanda: è certo che in esso non c’è la fotografia di Togliatti; né ci sono le immagini di milioni di lavoratori e di comunisti che hanno vissuto le lotte, i travagli e anche le contraddizioni di questi anni. [...] Una tale confusione e distorsione delle nostre posizioni da parte degli anticomunisti di destra e di sinistra è veramente impressionante”.

A quel punto la Rossanda, che nel “Manifesto” ha sempre avuto dalla fondazione un ruolo apicale, ruppe gli indugi e il 2 aprile del 1978 scrisse l’articolo intitolato proprio “L’album di famiglia”. Una lunghissima pappardella che aveva per fulcro questo ragionamento: “L’ambiziosa operazione del compromesso storico è partita su concetti approssimativi (le grandi correnti, i grandi filoni) separata da un’analisi appena complessa della collocazione della Democrazia Cristiana nel contesto delle forze politiche borghesi, italiane e non, e della sua impossibilità a separarsi dal ruolo di partito di fiducia della borghesia”.

E poi l’azione brigatista pretesa rivoluzionaria veniva spiegata così: “...il Pci è andato – in piena crisi – a un accordo politico con un corpo sociale, storico, ideologico, clientelare che non sa più bene come definire, se avversario o amico. Che non sa ‘leggere’ più. Che non analizza più. Che spera ‘diverso’. Questa debolezza presente gli fa scrollare violentemente la criniera di fronte al ricordo del passato, gli fa gridare ‘al terrorista’ contro chiunque dica che, sì, la Dc era ed è il partito della borghesia italiana e che il Pci, smettendo di dirlo, porta una responsabilità anche dell’oscurarsi del fronte di lotta, dell’intorbidirsi della vita politica. Sono verità sgradevoli. Non è detto che, nei momenti difficili, bisogna astenersi dal dirle”.

Erano altri tempi e le polemiche anche interne alla sinistra vertevano su passaggi epocali, come riconoscere che il terrorismo di sinistra era figlio del Pci o meno. Tutti ricordavano la posizione di Pietro Secchia in materia e le armi nascoste dei partigiani che poi vennero tirate fuori guarda caso prima da Giangiacomo Feltrinelli e dai suoi Gap e poi dalle proto Br.

Un dibattito, mutatis mutandis, simile a quello in cui oggi si discetta se il terrorismo islamico sia figlio di una concezione wahabita e fondamentalista della religione o se anch’esso sia solo “sedicente tale”, come vorrebbero i buonisti e le anime belle da Papa Bergoglio in giù. Da allora il lungo cammino delle commissioni parlamentari d’inchiesta sul caso Moro, quella di Libero Gualtieri e quelle presiedute da Giovanni Pellegrino, che hanno sempre dovuto scontare questo vizio di fondo inconfessabile dei tanti deputati e senatori comunisti che le volevano utilizzare per diffondere la tesi secondo cui il terrorismo delle Br sarebbe stato figlio della Cia o del Mossad. Citato quest’ultimo sempre con una venatura di antisemitismo appena dissimulata.

L’operazione di distorsione della verità è però riuscita solo in parte. Chi ha vissuto in quegli anni sa che le Br nacquero nelle fabbriche del nord e nei quartieri proletari della Capitale e delle grandi città industriali. I seminatori di odio leninista di ieri, paradossalmente, facevano proseliti in quelle stesse zone di disagio e di disgregazione sociale in cui oggi prendono voti i professionisti dell’industria della paura per gli immigrati e per la povertà. In primis i Cinque Stelle, ma anche un bel pezzo di elettorato leghista. E questa è la prova provata che le disgrazie della storia quando si ripetono assumono i connotati della farsa.

In fondo l’eredità della lotta armata comunista in Italia è consistita in quell’incarognimento populista che ci ha portato a essere il Paese più forcaiolo del mondo in materia di giustizia e carceri. E il meno liberale in tutti gli altri campi, a cominciare da quello economico. Solo che paradossalmente – ma neanche tanto – sono stati i fascisti due, o tre punto zero di Beppe Grillo e Luigi Di Maio a coglierne i primi frutti elettorali.

Aggiornato il 17 marzo 2018 alle ore 08:14