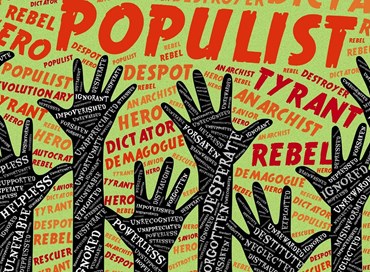

Intendiamoci, dopo ogni campagna elettorale, già coi primi exit poll, si leva chiaro e forte l’univoco commento: abbiamo vinto noi. È l’antico vizio della nostrana politica nella quale non succede mai che l’autocritica, nel caso di una sconfitta, venga offerta in anticipo o alla conclusione con l’umiltà che la nobilita. È un vizio e un limite forieri di nove disillusioni. E questa prova duplice di referendum e di voto amministrativo non soltanto necessiterebbe di autocritica (e umiltà)da parte di tutti ma proprio tutti i protagonisti, sia pure con diverse graduazioni, ma di una considerazione prioritaria di stampo squisitamente politico giacché dalle urne, nel mescolamento del doppio confronto, è uscita una indicazione chiara: il populismo sta scemando, la sua demagogia s’è scontrata con la dura realtà e le sue speranze di continuare a spargere slogan faciloni e urla insultanti sono al tramonto.

Questa sembra a noi il primo e più consistente messaggio proveniente dal popolo italiano che, smentendo tanti sondaggi, si è recato alle urne in quantità imprevista e al di là del virus ritenuto frenante e che al contrario, il 20 e 21 settembre, al posto del freno ha dato una spinta come a indicare, da parte dei votanti, che proprio la facilità del referendum e la scontata vittoria del sì comportava una partecipazione che implicitamente suonava non come un’obbedienza astratta ma come un invito a chi di dovere di trarre conferme e indicazioni sia sulla salute democratica di un paese sia sulla necessità di una presenza viva e attiva sulle scelte di fondo. Il che costringe i vincitori, a cominciare da chi li governa, a prendere quelle decisioni urgenti che fino ad ora sono state colpevolmente rinviate sotto un diluvio di parole e di promesse delle quali uno come Giuseppe Conte è il riconosciuto e immarcescibile maestro. Ma fino a quando?

In realtà, e come si prevedeva, il referendum era doppio giacché al suoi fianco se ne era posto uno più ridotto in quella rossa Toscana dove la posta in gioco cioè il cambiamento dopo più di mezzo secolo, è stata la sfida di un Matteo Salvini in nome della quale ha polarizzato una campagna elettorale per dir così vivace com’è nel suo stile ma, al tempo stesso, troppo auto elogiativa e, ad un certo punto talmente esaltata da promettere e prevedere il sé medesimo come l’imminentissimo presidente del Consiglio che avrebbe risolto qualsiasi problema a cominciare dalle buche nelle strade, dimentico della iella che simili profezie, ammantate di populismo, comportano.

Ma, se andiamo un po’ più in profondità nell’analisi della questione salviniana. Al di là del madornale e autolesionistico sì leghista (e pure della Meloni che però ha vinto nelle rosse Marche) regalando a un M5s in caduta libera un successo immeritatissimo-ciò che ne contraddistingue l’esito alle Regionali è la crisi di una politica che cinque anni fa, nei tripudi romani, aveva imposto un radicale cambiamento interno alla Lega con la svolta sovranista, nazionale e antieuropea che poneva in un canto la tradizionale scelta autonomista sulla quale, invece, il grande successo di Luca Zaia ha messo una firma tanto più evidente quanto più si paragona il suo vistoso risultato con quello assai magro della Lega salviniana con probabili conseguenze interne.

Chi ha vinto e chi ha perso, dunque? Ha un bel sentenziare Luigi Di Maio sulla vittoria, addirittura storica, del taglio dei parlamentari “contro gli sprechi e i costi della politica dei dinosauri” parole pronunciate dopo essere sceso dall’auto blu e scrittogli da uno dei suoi dieci o venti collaboratori alla Farnesina, non soltanto dimenticando le assicurazioni di qualche mese fa quando chiedeva ai suoi seguaci che gli togliessero il saluto se lo vedessero seduto sull’auto, sempre blu, dei politici infami e corrotti, ma ignorando il clamoroso flop alle Regionali dove il suo partito si aggira sul dieci per cento. Il partito di Nicola Zingaretti, anche senza il M5s, ha avuto ben altri risultati che rafforzano il traballante segretario del Pd consentendo a Conte una navigazione meno insicura che, tuttavia, continuerà a privilegiare annunci di grandi riforme e di impegni sacrosanti che il trio Conte, Zingaretti, Di Maio hanno sparso a piene mani senza, fino ad ora, nessuna risposta fattiva, senza nessun avvio su Mes, la riforma della giustizia, progetti e programmi veri sul Recovery fund e così via.

Dire qualcosa su Forza Italia sembra quasi sparare sulla Croce rossa. E tirare in ballo il Cavaliere in un momento di convalescenza non è nel nostro stile. Il fatto è che la crisi di Forza Italia è davanti a tutti, e Silvio Berlusconi ha non poche responsabilità se il Centro destra vede scomparire la prima parola della sigla. L’idea del partito personale, senza organi collegiali, senza direttivi, esecutivi, segreterie, senza coinvolgimenti, si è risolta in una illusione, produttrice di allontanamenti, di abbandoni e di scissioni. E la stessa, bella vittoria del governatore della Liguria Giovanni Toti, annientando il concorrente voluto da Marco Travaglio e accettato da Zingaretti, non è, ad essere puntigliosi di un uomo di Forza Italia ma di uno che ne era venuto via. E abbiamo detto tutto. Per ora.

Aggiornato il 23 settembre 2020 alle ore 11:45