La vita può mai somigliare a un videogioco “intelligente”? Del tipo, cioè, che... “apprende vivendo”? E può, soprattutto, una piccola mente geniale inventarsi “l’Isola che non c’è” alla Peter Pan per farla abitare da pirati, persone perbene e da pesci giganti (come l’immenso tonno che misteriosamente Capitan Dill chiamerà “Giustizia”) vendicatori di ingiustizie?

La vita può mai somigliare a un videogioco “intelligente”? Del tipo, cioè, che... “apprende vivendo”? E può, soprattutto, una piccola mente geniale inventarsi “l’Isola che non c’è” alla Peter Pan per farla abitare da pirati, persone perbene e da pesci giganti (come l’immenso tonno che misteriosamente Capitan Dill chiamerà “Giustizia”) vendicatori di ingiustizie?

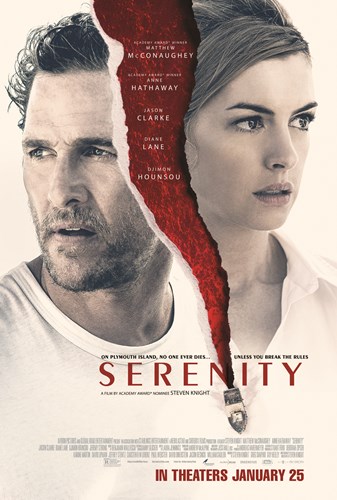

Dubbio amletico che l’interessante film “Serenity” del regista Steven Knight, con protagonisti Matthew McConaughey (Capitan Baker Dill) e Anne Hathaway (Karen Zakarias, ex moglie di Dill), lascia in sospeso fino all’ultima inquietante sequenza. Perché il grande pesce che naviga nelle acque oceaniche non è altro che l’immagine, il riflesso dell’Io profondo dell’Umanità, carico di ossessioni, passioni d’amore, rabbia, violenza repressa e mistero. Semplicemente, noi conosciamo molto poco di noi stessi, di quella struttura annidata nei recessi della Mente che non si svela né si lascia raggiungere interamente dall’Io controllante, quello della civiltà regolata, dove il delitto reiterato dal violento (come un marito che abusa della bellissima moglie frustandola per ore dopo essersi ubriacato, in quanto il suo denaro ne possiede insindacabilmente il corpo e i silenzi), è sempre coperto da un tabù sociale che vuole le pene commisurate ai delitti commessi, accertati in un giudizio imparziale e terzo.

C’è nulla di più destabilizzante, si chiede la morale del film, di una grande passione per un amore ingrato e fedifrago che torna, ammettendo il suo errore e dichiarandosi sconfitto, e che chiede in cambio del suo passo indietro e della promessa dell’eterna dedizione un atto, un sentimento che sta nella grande pancia del tonno “Giustizia”? Tutti gli esiti sono così possibili, ma incerti. A meno che il propellente che ti riporta su quella Luna Nera così odiata e tanto amata non sia quel tuo figlio adolescente che hai abbandonato bambino, e che ti chiama a sé, alla sua vendetta, dall’angolo remoto di un algoritmo complesso. Si dibatte in tal modo implicitamente, sull’argomento forte del libero arbitrio, pur senza mai pronunciarne il dissacrato nome. Si discute, cioè, sul fatto che un uomo abitato da passioni sconvolgenti non sia in grado, alla fine, di scegliere liberamente il suo destino e la sua sorte. Perché, in fondo, l’Algoworld in cui siamo immersi cambia le sue regole in corsa, adeguandosi al disordine entropico generato dai suoi meccanismi misteriosi che fanno salire la temperatura emotiva degli individui, arrivando a rompere le catene della solidarietà e delle convenzioni sociali.

Così un “colporteur” (commesso viaggiatore) diventa una specie di Angelo dell’Annunciazione nel suo impeccabile abito nero e cravatta di ordinanza da perfetto travet, che però arriva con le ali sgualcite e gli abiti imbevuti dalla pioggia battente, che riporta al mare con le sue tempeste il sangue delle catture lavandole via con violenza dalle tolde dei pescherecci. In definitiva, un processo alle emozioni dove i più poveri si dimostrano i più ricchi di umanità e di contenuti, mentre il denaro ha il volto ubriaco fracido, ridicolo e volgare di un prepotente e violento che attende il Bene come il suo boia, facendosi incautamente portare al patibolo dalla moglie che, in nome della sua libertà e di quella di suo figlio, si ribella alla Sindrome di Stoccolma spostando la questione vittimale sulle robuste spalle del suo ex marito. Così come l’algoritmo della vita tende a confondere con sadica puntualità i ruoli di vittima e carnefice, perché poi nella natura umana la sua compresenza e coesistenza sono fatti, leggi di natura, da cui nemmeno i santi sono immuni.

Aggiornato il 10 luglio 2019 alle ore 08:33