Dov’è l’Assenza? E come si declinano i colori bui e le sfumature inenarrabili del suo luttuoso cristallo riflettente, con le innumerevoli faccette sempre cangianti che un diabolico Orafo mai sazio dell’impresa provvede a scolpire in moto perpetuo, per ferire gli occhi e l’anima di ogni giorno della nostra vita? La vedovanza priva dell’habeas corpus è una delle caratteristiche luciferine nell’inferno terreno delle relazioni sospese, che può essere raccontato e ricordato solo tenendo un diario accurato e dettagliato dei contenuti emotivi di quel male interiore inconsolato. Perché le mani dell’assente hanno virtù taumaturgiche immaginarie che rimangono impresse come impronte dello scultore divino sulla creta appena stesa. Sicché la mancanza fisica esalta e acuisce lo svuotamento affettivo per l’assenza della persona proprietaria di quelle mani che l’hanno amata, toccata, abbracciata e consolata come moglie e amante. Lei, Marguerite Antelme, moglie di Robert, è una scrittrice nota, segretamente impegnata nella resistenza francese durante l’occupazione nazista come membro di una rete di cui il marito imprigionato e deportato era un capo riconosciuto.

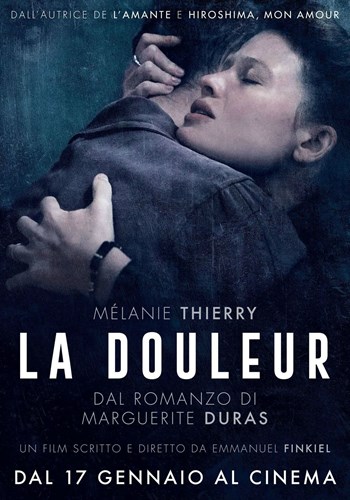

Il biofilm “La Douleur”, dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras, per la regia di Emmanuel Finkiel e l’interpretazione di Mélanie Thierry, Benoit Magimel, Benjamin Biolay, nelle sale dal 17 gennaio, è concepito come una successione “nidificata”, in cui l’elemento in esame contenuto nel suo simile più voluminoso rivela molti più segreti del suo contenitore. L’interior e l’intimo si consumano silenti nel rito aspirato di mille sigarette, inseguendo nell’aria le volute di fumo, la loro vacuità e lo sfrangiarsi lento e inesorabile della loro sostanza eterea che consuma i ricordi nei giorni interminabili dell’attesa. I giorni salutano irriverenti i giorni passati, tutti vuoti e tutti uguali. Malgrado le mille solidarietà dei membri della rete clandestina; nonostante le vicende incalzanti di una guerra folle e atroce, che segue il calvario tormentato dei pacchi di vestiario mai consegnati ai prigionieri politici. E questi ultimi, in difetto di qualsivoglia processo equo, pubblico e aperto al contraddittorio delle parti, subiscono l’arbitrio atroce dei custodi nazisti riportandone inguaribili ferite nel corpo e nella mente. Come gli ebrei, anche gli intellettuali vengono deportati nei campi di sterminio (perché nulla fa più paura al potere totalitario della libertà di pensiero), senza più il diritto di vedere familiari e amici. E così arriva lo sdoppiamento, la distopia schizofrenica.

Di lei che vede se stessa proiettata nel passato-futuro, secondo un immaginario equivalente al ribaltamento del piano proiettivo di Monge per cui la sfera della vita coincide con la sua eclisse, in un buio senza più luce. Unica ancora di salvezza tra passato e presente: un losco sbirro francese arruolato nella Gestapo che sogna di aprire una libreria dopo il trionfo del Terzo Reich e che, viaggiando tra l’innamoramento e il dovere d’ufficio, avvia una singolare relazione platonica con Marguerite, la moglie del suo internato. Gli incontri, caratterizzati da un consumo di tabacco ossessivo e compulsivo, utilizzato come carta assorbente per asciugare la bile del disgusto interno verso la gente che stava dalla parte del regime collaborazionista di Vichy, si svolgono all’interno di ambienti ricostruiti con una precisione da orologiaio, così come gli esterni dove la cura dei particolari con autovetture e costumi d’epoca sostiene adeguatamente il pathos narrativo. Forti le connessioni con l’Olocausto, attraverso sia il ritorno dei prigionieri dai campi, sia le “vite degli altri”, come quella della madre di una figlia poliomelitica ebrea, in cui l’anziana donna, ospitata durante le ultime fasi della guerra nella casa di Marguerite, nega a dispetto di ogni evidenza l’avvenuta eliminazione della figlia nelle camere a gas naziste. Spesso accade, poi, che il ritorno tanto atteso dell’Ombra sia l’inizio della fine di un amore assoluto.

Aggiornato il 14 gennaio 2019 alle ore 12:18