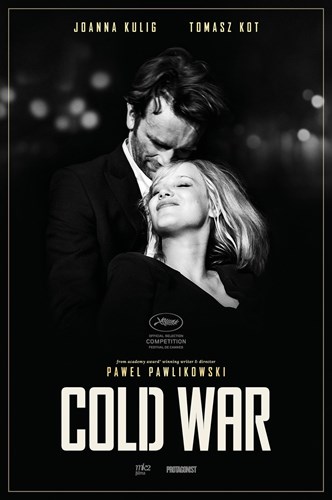

Le mura dell’incomunicabilità così uguali e sempre diverse. Come quelle che dal 1961 divisero uno stesso popolo a Berlino o quelle altre della sostanza delle nuvole ma ancora più ferree e impenetrabili, edificate per gli umani dalla Dea Psiche. Queste barriere, concrete, dure e invisibili, sono descritte con magistrale sapienza slava in “Cold War” di Pawel Pawlikowski, dal 20 dicembre nelle sale italiane, con interpreti Joanna Kulig e Tomasz Kot. La nuvola a doppia seduta si forma in Polonia nell’immediato dopoguerra, quando l’estroso, anonimo funzionario di partito Kaczmarek decide di incaricare una coppia di studiosi, Irena esperta di canti e danze popolari e maestra di ballo, e Wiktor musicista dotato e direttore d’orchestra, di battere la campagna polacca e le zone depresse dell’interno per raccogliere testimonianze dal vero sugli usi e costumi locali, come canti folkloristici e composizioni poetiche. Tra le candidate selezionate per costruire il primo coro di danze e canti popolari della Polonia liberata c’è anche la bella e intrigante Zula, della quale Wiktor si innamorerà perdutamente ricambiato alla maniera strana di lei.

Il coro a cui i due artisti danno vita come altrettanti angeli del pentagramma risulta talmente perfetto da guadagnarsi immediatamente la stima dei nuovi politici che contano, nella cultura comunista di allora. Per i quali, però, l’arte non può essere “pura”, come vorrebbe Irena, ma deve in qualche modo prestarsi al servizio della causa del socialismo reale di Stalin inventandosi canti, rime e note di cui il popolino di campagna non aveva mai immaginato facessero parte della propria cultura legata alla terra e al volersi bene delle persone semplici. Così, immediatamente la sovrastruttura ideologica si mangia il creato, anteponendo le sue verità posticce a quelle senza tempo della Natura, dei frutti della terra e dei boschi. Ci si comincia a guardare negli occhi ma la passione d’amore si vela immediatamente del sospetto dello sguardo che ti spia in nome del partito. Al tempo in cui il Muro non stava ancora in piedi, in quegli inizi di anni Cinquanta, era possibile andare in tournée a Berlino Est per far ascoltare il complesso corale della Polonia di eccezionale perfezione e bravura (qui la strepitosa fotografia in bianco e nero di Pawlikowski coglie i profili dinamici dei volti delle ragazze che danzano come farebbe un Balla o un Boccioni), per poi passare il confine tra le due Germanie con una semplice valigia di cartone pressato senza che nessuno ti chiedesse nulla.

Così Wiktor passa dall’altra parte ma senza Zula che rimane intrappolata nel suo mondo e nella sua Polonia senza libertà. Il problema però è che l’amore vero, quello che colpisce duro come farebbe il pesante martello del cavatore sul blocco monolitico del marmo bianco di Carrara, non demorde. Anzi, più grande è il momento con cui la mano impugna l’asta del maglio, più il destino continua a far volteggiare verso il cielo schegge e scintille di nostalgia e ricordo struggente, fino a demolire le certezze dell’una e la vita bohemienne dell’altro, asserragliato nella sua mansarda di Parigi e impegnato a suonare per scelta o per bisogno in un concertino jazz all’interno di un piccolo locale fumoso, con le mura sudice e scrostate. Rivedersi, amarsi di sfuggita tra una tournée e l’altra del coro di Varsavia; vivere insieme in Francia per qualche tempo e per imparare a odiarsi. Perdersi e poi ancora ritrovarsi in un gioco perverso di chiari e di scuri, di fiumi d’alcool, di tabacco e di compagnie sempre sbagliate, per poi capire infine che i loro fiori non si sciolgono: semmai si recidono da se stessi dalle proprie radici, per afferrare quell’amore eterno impossibile in vita. Molto bello, senza alcun dubbio.

Aggiornato il 03 dicembre 2018 alle ore 12:37